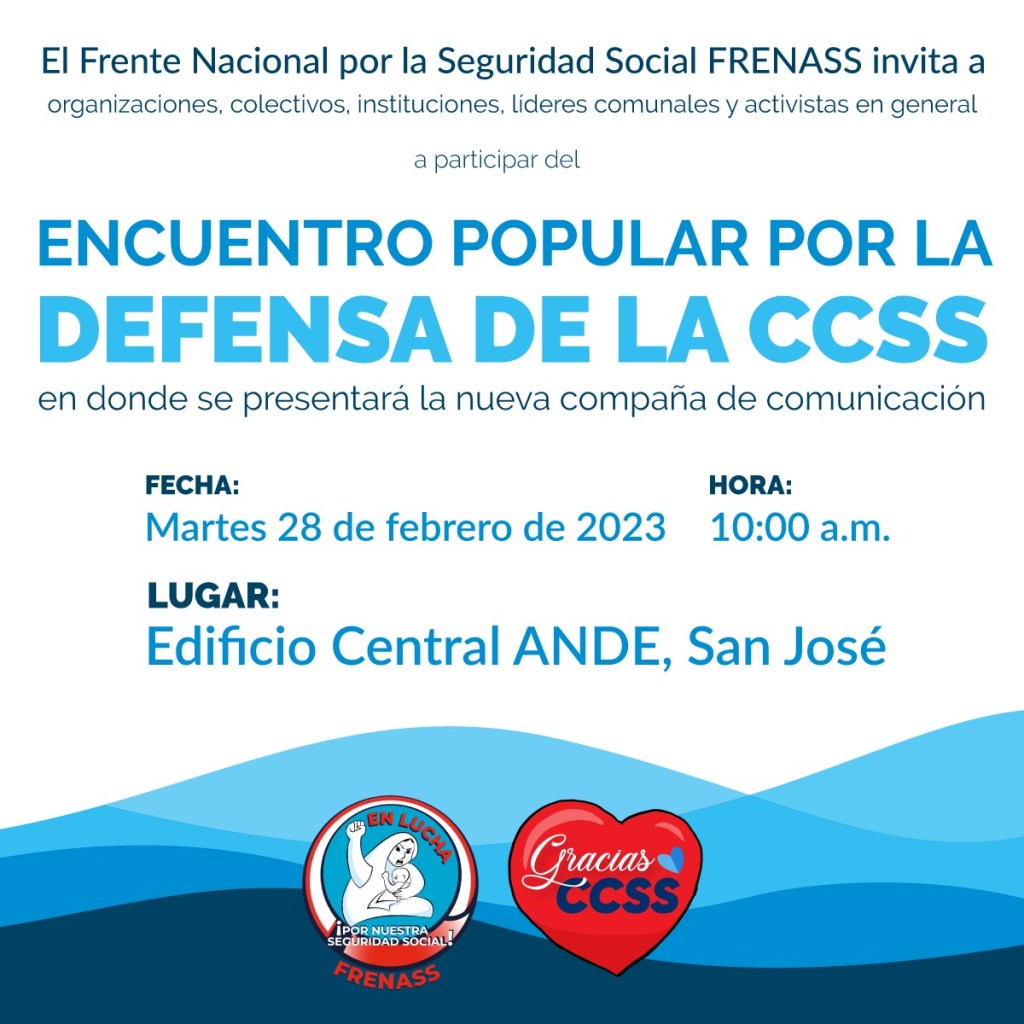

FRENASS impulsa defensa de la CCSS

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) invitó el pasado 28 de febrero de 2023 a diversas organizaciones, colectivos, instituciones, activistas, líderes comunales a participar de un encuentro popular por la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con motivo de la presentación de la campaña Gracias Caja, ante la intromisión del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles en contra de la autonomía de la CCSS, lo que invalida de manera ilegal y arbitraria la potestad decisiva que le otorga la legislación nacional a la Junta Directiva de dicha institución.

En la presentación de la campaña, en dicho encuentro, el periodista Manuel Delgado expresó su criterio y apoyo en la defensa de la CCSS, en el que comentó lo siguiente: “actualmente la Caja se encuentra en un momento muy crítico debido a que las personas usualmente piensan que aún no se va a privatizar esta institución”, sin embargo, y según señala Delgado, “tenemos un enemigo serio y están unidos, tienen una posición unánime”; utiliza como ejemplo el asalto a la Junta Directiva bajo los poderosos económicos del país, y los tres poderes de la República.

Destaca que en la actualidad existen sentimientos como el temor, de ver cómo se sobrevive ante las situaciones, especialmente con la pandemia por Covid-19, confusión en la ciudadanía, y aquellos que consideran que se debe privatizar el servicio de salud ante pensamientos como la “vagabundería” de los funcionarios públicos, y un tercer aspecto, el de la creciente aparición de centros médicos privados, que atraen a médicos y especialistas.

Señala que en Costa Rica la medicina privada es barata porque existe la pública, en el momento que la pública desaparezca, las clínicas privadas van a aumentar sus costos, destaca que esto es un aspecto que aún no es comprendido por muchas personas.

La Campaña estará hasta el 1 de noviembre de 2023, el día de la fundación de la Caja, y según comenta, desde ahora y hasta dicha fecha tienen varias tareas o puntos por cumplir: lograr una gran unión nacional, el aspecto que los sindicatos no cuentan con la capacidad y la fuerza por sí solos de defender la Caja, por lo que es muy importante la participación y apoyo de los asegurados mediante la creación de organizaciones populares, y un último aspecto, lograr el apoyo mediante la difusión en redes sobre la acción de la defensa por la CCSS.

Si desea ver el vídeo completo lo puede hacer al siguiente enlace: https://www.stellachinchilla.xyz/2023/02/28/manuel-delgado-no-hay-alternativa-hay-que-levantar-un-gran-movimiento/

Por otra parte, a partir del encuentro, FRENASS anunció que a partir del miércoles 1 de marzo de 2023 se da inicio a la campaña “Gracias a la CCSS” que tiene el objetivo de dignificar y hacer conciencia con la ciudadanía sobre la importancia de la Caja para las personas aseguradas y para el país en general. Dicha campaña fue presentada en el Encuentro Popular que juntó a más de quince organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y a la sociedad civil en general. Las personas que asistieron al encuentro se sumaron y comprometieron con la campaña, y buscan defender la autonomía de la institución.

El coordinador de FRENASS, Deivis Ovares Morales, manifestó durante el encuentro: “en el Frente Nacional por la Seguridad Social, hacemos un llamado a todos los sectores sociales y populares organizados a articular un esfuerzo nacional en defensa de la CCS, institución insigne, base de la paz social y patrimonio del pueblo costarricense”.

Como parte de las acciones en apoyo a la campaña se encuentran vídeos testimoniales de personas que han recurrido o utilizado variedad de servicios médicos de la CCSS. Con esto se pretende resaltar la importancia de contar con una Caja robusta, fortalecida y libre de intereses comerciales, que garantice el bienestar y salud de todos los costarricenses.

Uno de estos casos es el de Sofía Escalante, una mujer de 19 años que comparte su experiencia médica desde el 2014 con los servicios que le brindó la CCSS ante el diagnóstico de su enfermedad, el apoyo y los tratamientos que le permitieron salir adelante.

Todos los vídeos serán compartidos en las redes sociales del FRENASS y de las organizaciones que están apoyando la campaña como el ANDE, UNDECA, Siprocimeca, FEUCR, FEUNA, juntas de salud, Sindicato de la Salud y Seguridad Social (SISSS), Coordinadora Popular de Occidente (CPO), entre otras.

Este movimiento desea seguir sumando más fuerzas y apoyo, por lo que si existen personas u organizaciones interesadas puede redactar un correo al frenass14@gmail.com.

Créditos de las fotos: Gabriel Guido – FRENASS