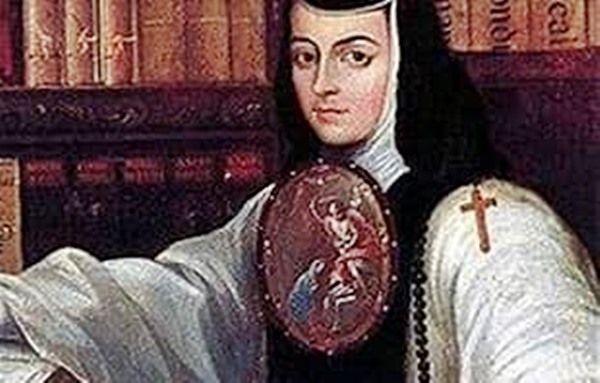

Sor Juana Inés de la Cruz: Una Mujer Prodigio

Por Julio Enrique Ávila

Era genial, era bella y era apasionada. Demasiado esencia para un frágil envase. De allí que su alma fue como un brasero, que la inquietud mantuvo permanentemente encendido.

La vida de Juana de Azbaje y Ramírez fue como un romance suave, arrullador, acompañado de música con sordina; pero en el que se guarda un suplicio tantálico, el suplicio de una sed incalmable; mas tan interior, tan recóndita, que sólo lo supieron las fuentes y los manantiales. Vamos a relatar una historia que nos deja el asombro de un cuento, con todo el sabor de la fruta del trópico y el aroma de su flor. Dije el asombro de un cuento como pude decir de una leyenda, pero a la leyenda le gusta vestirse con el ropaje de la realidad y sólo los ojos agudos descubren, bajo su túnica, el aletazo del ensueño que la impulsa; y el cuento es todo asombro, como la vida que hoy vamos a contar.

Me refiero a Juana Inés de Asbaje, mundialmente conocida por Sor Juana Inés de la Cruz. Niña prodigio y mujer prodigio. ¿Qué querube plantó en los pensiles de la tierra ese rosal celeste? A poco de nacer, ya fue toda deslumbramiento, toda esencia de milagro. No fue nunca promesa, fue una anticipada realidad, una redoma colmada de maravillas. ¿Quién fue su maestro? ¿Quién le enseñó tanta ciencia, tanto conocimiento del mundo, si sabía más que los más sabios en su derredor? Ella misma y sólo ella misma. Esa fue su sed, su suplicio y su gloria: el ansia de saber. Y pobres fueron los manantiales para sus labios; y apenas gotas de cristal dispersas los riachuelos, para su sed.

Sor Juana es un caso psicológico notable, capaz de absorber por sí misma una extraordinaria cultura. Fue la mujer sabia, el fenómeno de su época, la décima musa del siglo; pero a la vez la ternura sincera y sentida, en la que brotaba como un humo hacia el cielo, la voz honda y exquisita del amor.

Pero con estar tan alabada de todos, ni la adulación ni los éxitos ensombrecieron su gesto afable como un arrullo; los conocimientos la tornaron más comprensiva para las miserias humanas, más paciente para sus defectos. La pedantería no penetró jamás su epidermis de mujer fina, nacida para encantar. Para sus hermanas de claustro fue siempre el pañuelo que enjuga las lágrimas, el mohín que hace alegre la tristeza. Cuando pasaba por los sombríos corredores se sentía un murmullo de sonrisas, el revolar de su toca parecía ir dando los “buenos días” con sus alas blancas, y en sus manos milagrosas, que aquietaban los enojos y las penas, el alma parecía derramársele por la punta de los dedos….

Nació el 12 de noviembre de 1651, en una plácida alquería, con cactos y nopales, dormida en la falda de los volcanes. San Miguel de Neplanta, en la altiplanicie mejicana, a los pies del Popocatepetl y el Iztacihuatl, que mantienen, según la leyenda, un amor trágico que no ha podido apagar la nieve. La niña prodigio se llenó de luz de altura, y así como la nieve se vuelve luminosa al recibir el sol, ella se volvió luminosa. Y sin embargo era una florecilla, una florecilla montañera, pura y fuerte, para aromar entre las rocas. A los tres años, sabía leer y escribir, y era tanta su pasión por el estudio, que rogó a su madre le permitiese asistir a la escuela, vestida de varón. Sus padres, inquietos por no disponer de medios para colmar las ansias de la niña, la mandaron junto al abuelo, quien poseía una inmensa y rica biblioteca, golosina inagotable para el paladar de la flor montañesa. Por sus manos ávidas, pasaron volumen tras volumen; y en la penumbra hechizada de los anaqueles, más de una vez fulguraron juntos los cabellos dorados de la nieta y los mechones blancos del abuelo, no para ver pasar el desfile de fanfarria guerrera, como en el poema de Darío, sino hundidos en el misterio, en la búsqueda de la verdad eterna. Le bastan veinte lecciones de latín para conocer la lengua, que, con su dedicación, domina al poco tiempo con maestría. Y así como en un juego, sin darse cuenta, fue adquiriendo lo que la ciencia humana había acumulado, con un ansia jamás saciada.

Mas el ánfora de su cuerpo se fue llenando de gracia, de la rama en flor surgió el fruto apetecido; y una buena mañana se dio cuenta que era bella y que todas las miradas se quedaban prendidas en su rostro de durazno. Tenía trece años, y una de tantas noches, por el balcón abierto se entró de puntillas el ensueño, y la acarició en la luz temblorosa de la primera estrella. Ya la ciencia no fue la única hermana de su espíritu, vino la ilusión y la hizo desbordarse en rimas. Sensible, exquisita, culta, llena de gracia y de luz, su fama llegó a oídos del Virrey, quién la pidió para dama de compañía de su esposa. Y, cuando todavía estaba en la edad de la sonrisa limpia y cascabelera, penetró en la Corte, donde supo deslumbrar. Según su propia expresión, en el palacio de la Virreina, “fue desgraciada por discreta y perseguida por hermosa”. Cuando aún no tenía los diecisiete años, sufrió un examen público de todas las facultades, ante cuarenta profesores de la Universidad, teólogos, filósofos, humanistas, y a todos llenó de asombro. Según palabras del Virrey: “se defendía como una galera real en medio de un tropel de chalupas”. En la Corte fulgurante, los artistas la elogiaban y los galanes la cortejaban.

Pero, entre el boato y la frivolidad, ella guardaba en un hueco de su alma, allí donde no penetraban las miradas indiscretas, su ilusión. De allí acaso le llegaron los desengaños.

Sor Juana era inquieta y apasionada, al fin hija de marino. Su padre Juan de Azbaje y Vargas Machuca, después de recorrer mares y sufrir tempestades, arrojó el ancla en tierras de México, donde contrajo matrimonio con una linda criolla, Isabel Ramírez de Santillana. Juana Inés, adoptó en vez del apellido paterno, el de su madre, Ramírez, por creer que así se mostraba más mexicana. Tenía una dignidad que le prestaba singular energía, junto a un temperamento suave y amoroso que la tornaba indefensa. No se sabe a ciencia cierta a qué motivo obedeció que esta niña mimada, rica de dones, deslumbrante como una joya, se retirara a un convento cuando apenas se abría a la vida, cuando aún era un capullo; a los diecisiete años fue a dar su aroma a los altares, donde sería una flor suprema en la corona de la Virgen. Si era tan vehemente, tan tierna, pero al mismo tiempo tan fiera de su dignidad, ¿no sería una decepción de amor? Acaso escudriñando en sus versos, esos versos suyos que se sienten tan sinceros, encontremos la clave.

Uno de los poemas más famosos, aunque no de los mejores, que comienza: “Hombres necios que acusáis…” en lugar de ser una defensa de la mujer, pudiera ser una defensa de ella misma; y al juzgar a los hombres, pudiera estarse rebelando contra un sólo hombre. En ninguna otra de sus poesías se encuentra ese ardor tan enconado, ese rencor rayano en el odio y el desprecio, al que sacrifica, por momentos, hasta la gracia y el sentido estético. Leamos algunas estrofas, que acaso nos ayuden a descorrer el velo y óyelo:

“Hombres necios que acusáis

a la mujer sin razón,

sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis.

Si con ansia sin igual

solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren bien

si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia

y luego, con gravedad

decís que fue liviandad

lo que hizo la diligencia.

¿Qué humor puede ser más raro

que el que, falto de consejo,

él mismo empaña el espejo

y siente que no esté claro?

¿Pues cómo ha de estar templada

la que vuestro amor pretende,

si la que es ingrata ofende

y la que es fácil enfada?

¿Cuál mayor culpa ha tenido

en una pasión errada:

la que cae de rogada

o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar,

aunque cualquiera mal haga

la que peca por la paga

o el que paga por pecar?

¿Pues para que os espantáis

de la culpa que tenéis?

Queredlas cual las hacéis

o hacedlas cual las buscáis”

Se siente en ellas, más que un motivo de justicia rebelde, una herida sangrante, un ideal destrozado, un ídolo que cae hecho pedazos. Más adelante veremos cómo los celos la torturaban hasta el paroxismo; y cómo la ausencia la tornaba lánguida y abatida. Indudablemente su alma se quemaba en un oculto brasero, y comprendió que el amor humano no la merecía.

A los ocho años compuso su primera loa, con ocasión de una fiesta religiosa en el vecino pueblo de Amecameca. La yema todavía cerrada empezó a darse en perfume. Con interrupciones y variando los temas de sus versos con las inquietudes que fueron agitando su alma de nardo, pequeña todavía pero ya cargada de aromas, fue forjando una personalidad propia, exclusivamente original para el medio en que vivía y que no sólo llegó a causar asombro sino preocupación.

Al leer sus poesías, se adivina que en realidad fue de singular belleza, no porque ella lo diga ni siquiera lo deje pensar, sino porque se siente la admiración que despertaba. No cabe duda que ella amó y que fue amada. Sus versos de amor profano, que son de los más suaves y delicados que hayan salido jamás de pluma de mujer, nos lo dicen con pasión tan sincera y desbordante de emoción lírica, que no dejan lugar a dudas. Escuchemos algunas de estas estrofas, estremecidas, inquietas, hasta torturadas, cauce estrecho para una tan inmensa corriente de ternura

“Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba,

como en tu rostro y tus acciones veía

que con palabras no te persuadía,

que el corazón me vieses deseaba.

Y amor, que mis intentos ayudaba,

venció lo que imposible parecía;

pues entre el llanto que el dolor vertía,

el corazón deshecho destilaba.

Baste ya de rigores, mi bien, baste,

no te atormenten más celos tiranos,

ni el vil recelo tu quietud contraste

con sombras necias, con indicios vanos:

pues ya en líquido humor viste y tocaste

mi corazón deshecho entre tus manos”.

Ella, la cortejada, la consentida, la que alumbraba y atraía, abrió su corazón a quien no supo apreciarlo; y como no era mujer para cosas pequeñas menos habría de serlo para un amor pequeño y pasajero. Parece que sufrió de incomprensión, de liviandad, y el desengaño y los celos del novio la pusieron en trance de desesperación. Oigámosla:

“Mas ¿cuándo, ¡ay gloria mía!

mereceré gozar tu luz serena?

¿Cuándo llegará el día

que pongas dulce fin a tanta pena?

¿Cúando veré tus ojos, dulce encanto,

y de los míos quitarás el llanto?

¿Cuándo tu luz hermosa

revestirá de gloria de mis sentidos?

¿Y cuándo yo dichosa

mis suspiros daré por bien perdidos

teniendo en poco el precio de mi llanto?

¡Qué tanto ha de penar quien goza tanto! …”

No querría terminar estos cantos apasionados, tan vehementes, que en mi concepto ayudan a explicar su retiro conventual, sin leeros este otro, uno de los más bellos sonetos de amor, en el que se siente latir una ternura ya en brazos de la desesperanza, que lucha por conservar la sonrisa cuando se están derramando ya las lágrimas. Dice así:

“Detente, sombra de mi bien esquivo

imagen del hechizo que más quiero,

bella ilusión por quien alegre muero,

dulce ficción por quien penosa vivo.

Si al imán de tus gracias atractivo

sirve mi pecho de obediente acero,

¿para qué me enamoras lisonjero,

si has de burlarme luego fugitivo?

Mas blasonar no puedes satisfecho

de que triunfa de mí tu tiranía;

que aunque dejes burlado el lazo estrecho

que tu forma fantástica ceñía,

poco importa burlar brazos y pecho

si te labra prisión mi fantasía”.

Una vez en el silencio conventual, si bien cerró los ojos a la pompa sensual y palaciega, no pudo encadenar su mente, que siguió ávida penetrando arcanos y descubriendo infinitos. Su celda llegó a ser un museo, una biblioteca, una sala de música; y en ella se debatía su espíritu prisionero, como un pájaro que anhela devorar las distancias y se tropieza con los hierros de una jaula. Su inquietud de saber continuó en aumento cada día, hasta merecer la reprensión de una prelada “muy santa y muy cándida”, que creyó que el estudio era cosa de Inquisición y le mandó que no estudiase más. “Yo le obedecí, nos dice Sor Juana Inés, en cuanto a no tomar un libro; que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae bajo mi potestad, no lo pude hacer; porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios creó, sirviéndome ellas de letras, y de libros toda esta máquina universal”. Como vemos, Sor Juana fue una naturaleza privilegiada. “Y lo que más interesa en sus obras, dice don Marcelino Menéndez y Pelayo, es el rarísimo fenómeno psicológico que ofrece la persona de su autora. Abundan en nuestra literatura los ejemplos de monjas escritoras, y no sólo de asuntos místicos, sino de otros seculares y profanos; pero el ejemplo de curiosidad científica, universal y avasalladora que desde sus primeros años dominó a Sor Juana y la hizo atropellar y vencer hasta el fin de sus días cuantos obstáculos le puso delante la preocupación o la costumbre, sin que fueran parte a entibiarla ni ajenas reprensiones ni escrúpulos propios, ni fervores ascéticos, ni disciplinas y cilicios después que entró en religión, ni el tumulto y pompa de la vida mundana que llevó en su juventud, es algo tan nuevo, tan anormal y único, que a no tener sus confesiones, parecería desmedida hipérbole de sus panegiristas”.

Sor Juana, como Fray Luis de León, Góngora o Quevedo, también gustó de relacionar la brevedad de la vida humana con la fugitiva esplendidez de la flor. Cuando el poeta se aísla en sí mismo y penetra en la verdad que podríamos llamar absoluta, entonces comprende, con alegría o amargura, que el tiempo es poco para la obra y que hay que desprenderse de las vanas pompas que engalanan el cuerpo y desvirtúan la vida, para que pueda fulgurar límpido el diamante del espíritu. Ya nos dijo Quevedo: “solamente lo fugitivo permanece y dura”. Pero Sor Juana le da a su expresión el más puro sentido femenino, la coquetería innata, el temor ante la pérdida de algo que es infinitamente más fugaz que la vida: la frescura de la belleza; y anhela una muerte juvenil, no por ansias místicas como Santa Teresa, sino por la zozobra de la vejez, por el temor de la primera arruga, por el brillo que se apaga en los ojos. Y así su canto es el clamor de angustia de una mujer ansiosa de saberse amada y admirada por sus propios encantos físicos. Escuchemos su voz, que esta vez aconseja, llena de juguetona filosofía, engreída de su propio valer:

“Rosa divina que en gentil cultura

eres con tu fragante sutileza

magisterio purpúreo en la belleza,

enseñanza nevada en la hermosura;

amago de la humana arquitectura,

ejemplo de la vana gentileza

en cuyo ser unió naturaleza

la cuna alegre y triste sepultura.

Cuán altiva es tu pompa, presumida:

soberbia, el riesgo de morir desdeñas;

y luego, desmayada y encogida,

de tu caduco ser das mustias señas!

¡Con que, con docta muerte y necia vida,

viviendo engañas y muriendo enseñas!”

Este estupendo soneto, se comprende mejor, se completa en su pensamiento un poco culterano, al leer las siguientes estrofas:

“Miró Celia una rosa que en el prado

ostentaba feliz la pompa vana

y con afeites de carmín y grana

bañaba alegre el rostro delicado;

y dijo: Goza, sin temor del hado,

el curso breve de tu edad lozana,

pues no podrá la muerte de mañana

quitarte lo que hubieres hoy gozado.

Y aunque llega la muerte presurosa

Y tu fragante vida se te aleja

no sientas el morir tan bella y moza;

mira que la experiencia te aconseja

que es fortuna morirte siendo hermosa

y no ver el ultraje de ser vieja”.

No podemos encontrar más completa lección de mundanología, ni nada más alejado del arrebato místico de San Teresa: “Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero por que no muero”.

Considerando esa naturaleza desbordante en lo intelectual y en lo material; con una alma múltiple, atenta y gozosa en lo mundano tanto como en la especulación científica, en los halagos de la belleza como en las más puras abstracciones del espíritu; una naturaleza inquieta y vehemente en toda forma, que necesitaban anchos espacios para su vuelo, ¿cómo pudo acomodarse a la estrechez de una celda? ¿Qué derrumbamiento moral la llevó a aislarse del mundo, para encontrar a Dios? No pudo ser más que el amor. Si el amor humano no le colmó sus ansias, ella buscó un amor más seguro y perfecto, más lejano pero más prometedor para un alma de su temple y para una dignidad diamantina como la suya. Pero aún ya en la vida religiosa, cuando sus versos se elevan al cielo, como el humo del sacrificio recibido con beneplácito por Dios, entre la transparente sinceridad y el gozo del ideal triunfante, se lamenta de no poder arrancarse la apetencia de ser amada, cundo dice:

“Tan precisa es la apetencia

que a ser amado tenemos,

que aún sabiendo que no sirve

nunca dejarla sabemos.

Si es delito, ya lo digo

si es culpa, ya la confieso;

más no puedo arrepentirme

por más que hacerlo pretendo”.

Y tampoco se arranca la espina del recuerdo, aunque la anhele con frenesí, para ser más de Dios, para darse más completa a ese amor que no es ciego y que es lícito; oigamos este lamento que viene de muy atrás y que la sigue como una cruz:

“Yo me acuerdo (ah, nunca fuera),

que he querido en otro tiempo

lo que pasó de locura

y lo que excedió de extremo.

¡Oh humana flaqueza nuestra,

adonde el más puro afecto

aún no sabe desnudarse

del natural sentimiento!”

Mas si por el amor renunció a toda esperanza terrenal, aún le quedó la hermana menor de la ilusión, le quedó a su lado la loca de la casa: la fantasía. No pudo asilarse del mundo intelectual aunque lo hiciera del mundo afectivo. A su celda llegaban los elogios del mundo, mariposas de colores que aleteaban alrededor de ella, y que al quemarse en la llama le avivan su hoguera. Llegó a sentir que el claustro le cerraba los horizontes para el vuelo; y se acusaba, pronto, de no poder atender las cosas de Dios. Entonces le entraban rachas de arrepentimiento, castigaba sus carnes con extremo rigor, al punto que tenían que irle a la mano para que las penitencias excesivas no la extenuaran. Dice su confesor: “Juana Inés no corría en la virtud sino volaba”. Mas luego una carta literaria le llenaba de secreto gozo, un homenaje, una lisonja a su arte, exaltaban en forma desbordante su alegría. Y para que su tortura fuera mayor, junto a su ciencia aumentaba su belleza, cada vez más radiante, más acendrada de mieles. Así fue como para unos llegó a ser un fénix y para otros un escándalo. Mitad lisonjeada, mitad divertida, ella amonesta a sus admiradores, y en romance que no terminó, les dice: “Yo soy una mujer ignorante, de estudios desordenados, ¿es que acaso los condimentos de mi tierra han vertido un perfume mágico en mis versos?”. Esta glorificación era para ella perturbadora y a la par avergonzante, porque seguramente iba dirigido a una imagen ideal en la cual la habían convertido los intelectuales europeos.

Con todo, la idea de su gloria literaria era un cosquilleo siempre renovado, en parte inquietante para su espíritu, pero la llenaba de íntima satisfacción. Su imaginación no le permitía transitar por los caminos de todos, menos por los corredores sombríos de un convento, se desviaba para llegar más lejos y más alto. De allí que su pensamiento pudo llegar a ser peligroso para su fe. El Padre Antonio, que tenía temores respecto a la salvación de su alma, parece haber dicho: “Dios no podía haber enviado un azote más grande al país que dejar a Sor Juana en los círculos mundanos”. Sin embargo, cuando ella ya había vivido y servido largos años en el claustro, sin poder renunciar a las ciencias y a las artes, le retiró su auxilio espiritual, dejándola sufrir dos años bajo la presión de su silencio desaprobador. Mas, en justicia no había en ella vanidad. El estudio y la poesía la absorbían de lleno, se apoderaban de ella y la conducían dócilmente de la mano, como en una alucinación; luego el aplauso unánime le ponía frente a un misterio: el misterio de su propio talento.

Así vivió largo años esta maravillosa mujer, hecha de amor y de dolor; nacida para el vuelo lejano y encadenada en una jaula de plegarias, estrella con ropaje de cirio, que aun quemándose en la santa penumbra de un altar; dio su luz de lucero a todas las distancias; torturada porque su amor divino no le alzó los ojos de la tierra, ni le cerró los oídos a la profunda música del alma. Tuvo la energía del diamante y supo fulgurar magnética en la oscuridad. Yo pienso que el retazo del cielo que le envolvió de azul el espíritu fue el mejor camino para llevarla a Dios; cuando la plegaria no acudía a sus labios, alguna tierna estrofa la tornaba tan dulce y tan pura, que si no era ella la que ascendía a las alturas, era Dios mismo el que bajaba hasta ella.

Pero llegó el momento en que supo mostrar toda la sublimidad de su alma religiosa; todo ese amor divino que le hizo encontrar a Dios en cada miseria y en cada pena de los hombres. Sor Juana no fue una visionaria, En su profesión de fe, fue ortodoxa; en sus ideas, siempre fue clara y segura; en la norma de su vida, pura y fiel a su deber, y así recorrió su difícil camino. Hasta que en las postrimerías del siglo XVII le tocaron a México años tristes y llenos de tormentas. Los indios del norte se levantaron, aniquilando o dispersando las misiones cristianas. En las costas, los piratas, atraídos por el fabuloso botín que México guardaba, hicieron desembarques en los que arrasaron y profanaron todo; en el interior hubo revueltas sangrientas, que llegaron hasta la propia capital, cundiendo el pánico y la inseguridad. Los indígenas, hambrientos y desesperados se arrojaron nuevamente en los brazos de sus dioses sanguinarios y volvieron a inmolar víctimas humanas en sus altares. El Virrey, inseguro de su vida, abandonó su palacio, atropellado por la muchedumbre y se escondió bajo los techos protectores de un convento. Los edificios del Cabildo y el Archivo del Estado fueron incendiados. Para reprimir la rebelión no se escatimaron flagelaciones públicas, degollaciones, procesiones expiatorias que pasaban frente a las iglesias cerradas. Las enfermedades se propagaron, de tal manera, que cortejos fúnebres interminables pululaban a través de la ciudad; y muchos de los admiradores, amigos y hermanos conventuales de Sor Juana perecieron.

Entonces, el que había sido sacrificio callado e interior, se mostró desbordante, sin valladares que lo contuvieran. Sor Juana se conmovió hondamente, se identificó con aquella miseria desesperada, la sintió como un puñal en sus entrañas; y renunció a todo lo que le quedaba de ilusión terrenal. Abandonó sus estudios, se desprendió de sus reliquias y trofeos literarios, de los bibelots y obsequios con que los magnates y admiradores la habían glorificado y que eran su pequeña satisfacción humana; y hasta de lo que constituía “su quita pesares”, su amor más grande de la tierra, su biblioteca de cuatro mil volúmenes, en la que por tantos años había vivido sumergida, con las raíces ávidas prendidas a sus fuentes inagotables; su biblioteca, la dadora de luz y de fuerza, las alas de su pájaro prisionero. Sus instrumentos musicales y astronómicos, que le permitían evadirse por los espacios, caminar por las estrellas y las nebulosas; todo lo dio para calmar el hambre de los menesterosos. Sólo guardó para sí sus libros de oración y su cilicio, para castigar más su cuerpo, su bello cuerpo, bello y fresco a su pesar.

Y cuando la peste, esa embajadora de la muerte, como ella gran demócrata y niveladora, que no respeta estados, privilegios ni jerarquías, penetró por las puertas del convento con su campana trágica. Sor Juana no huyó. Sus tocas aletearon tristes y angustiadas sobre las hermanas agonizantes, y sus manos suavizaron, como las oraciones, los dolores de los cuerpos y las dudas de las almas. Entonces vivió la estrofa más noble y sublime, aquella que logró unir, místicamente, el amor a los hombres con el amor a Dios. Su alma, encendida como un cirio, dio su luz de consuelo hasta que le tocó extinguirse, dando resplandores. Una mañana de abril cuando los árboles se cubrían de nuevos retoños, y las brisas acariciaban la esperanza de la nueva primavera, Sor Juana se marchó (a los 44 años) acompañada del canto de los pájaros y el perfume de las azucenas. La tierra quedaba llena de lágrimas y de miserias, pero ella se había hecho ritmo y melodía celeste, iba hacia las hermanas estrellas a postrarse a las plantas de su divino amado.

Artículo compartido con SURCOS por René Mauricio Valdez

Fuente: https://www.contrapunto.com.sv/sor-juana-ines-de-la-cruz-una-mujer-prodigio/

historia de las mujeres, Julio Enrique Ávila, literatura colonial, literatura latinoamericana, mujeres escritoras, poesía barroca, poesía novohispana, siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, vida conventual