UCR: Voz experta: Chile es oficialmente el Estado Parte número 13

Después de Antigua y Barbuda, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Santa Lucía (en el 2020), Argentina y México (2021), Chile es oficialmente el Estado Parte número 13

Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho

En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú. Desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por el Poder Ejecutivo de Chile.

La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, plantea ahora algunas interrogantes: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión enardecida en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe (y cuyo texto se encuentra disponible en este enlace).

Con relación a Costa Rica, esta adhesión de Chile la coloca en una situación aún más aislada e incómoda, confirmándose de paso la pronunciada soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina, tal y como lo veremos en las líneas que siguen.

Un detalle de números que merece mención

Resulta oportuno precisar los números obtenidos en las votaciones que se realizaron en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú:

– El 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones;

– El 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.

Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Y que cuando un Poder Ejecutivo se toma el tiempo de explicar los alcances de este tratado, no hay «argumentos» en su contra que se logren sostener.

A su vez, estas cifras alcanzadas en ambas cámaras chilenas recuerdan que, en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado); que, en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial); y que, en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).

Como se ha indicado anteriormente, a partir del 13 de junio del 2022, gracias a Chile, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13 (de 33 Estados que pueden serlo). Cabe recordar que, de estos 33 Estados, 24 lo han firmado mientras que 9 no lo han hecho. De los 24 que ya lo han firmado, permanecen 11 Estados sin aprobación legislativa del Acuerdo de Escazú.

Una anhelada rectificación por parte de Chile

La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) la necesidad de aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte: sobre este último llamado hecho desde una entidad cercana al Vaticano, resulta de interés observar que no todas las cúpulas de la Iglesia Católica le dieron eco en algunos Estados de América Latina, y que varias agrupaciones políticas en América Latina que se reclaman de la Doctrina Social de la Iglesia hicieron caso omiso de esta excitativa.

Escazú: un instrumento de vanguardia

Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1).

Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus (Nota 2). Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa.

Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.

En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas, así como público en general interesado.

En estos primeros días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.

Sean o no Estados Partes al Acuerdo de Escazú, la implementación del Artículo 9 que versa sobre la protección a los defensores del ambiente debería interesar de manera urgente a muchos Estados en los que, semana tras semana, son asesinadas personas que alzan la voz en defensa de su comunidad; y otros Estados en los que lideres de pequeñas comunidades urbanas, campesinas y/o indígenas (muchas veces mujeres) sufren distintas formas de presión y de intimidación cuando reclaman por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas

Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 3).

Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción ( véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas.

El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia). Unas semanas antes, el titular de la cartera de Agricultura de Chile externó criterios (véase comunicado oficial) sobre el Acuerdo de Escazú que debería inspirar a algunos de sus homólogos en América Latina a cambiar de parecer, al sostener que:

«los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde«.

No cabe duda que el Acuerdo de Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo implementar y materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 (que tuvimos la oportunidad de analizar), la segunda se realizará también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.

En América Latina se considera que, a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.

Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú. Se trata de un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:

«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.

En estos primeros días de julio se ha informado de campañas de información en Honduras sobre el Acuerdo de Escazú (véase nota de La Tribuna de Honduras) que deberían de poderse replicar en otras latitudes. Cabe precisar que Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.

Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda

No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Se observa a Costa Rica en semejante lista de ¿Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.

En el caso de Costa Rica, la ejemplar adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022.

Lamentablemente, iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo) altamente preocupantes, que limitarían sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase, por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022).

Un reciente artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado «Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves» da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales.

Casi al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) evidencia la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar una participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014). No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el pasado 15 de julio (véase nota del Semanario Universidad) que viene a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.

Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»). La foto pertenece a los archivos del autor.

Recientemente el Acuerdo de Escazú fue usado en Argentina por un juez para obligar a un municipio a entregar información sobre la calidad del agua suministrada (véase nota de El Eco de Tandil).

Costa Rica y Escazú: de silencios y preguntas sin responder y de algunas otras extrañezas

Como lo recordamos, durante la última semana de junio en un foro internacional sobre Derechos Humanos celebrado en San José (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos, véase el video con nuestra intervención a partir del 1:59:00), el eje de la participación ciudadana informada en materia ambiental constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus para Europa (1998). Si todos somos titulares de derechos, estos deben poder ejercerse. Permitir una participación informada permite en gran medida desjudicializar. No permitir que las pequeñas comunidades puedan participar en asuntos ambientales irremediablemente lleva a una pronunciada judicialización, tal y como la que se observa en Costa Rica y en muchas partes de América Latina.

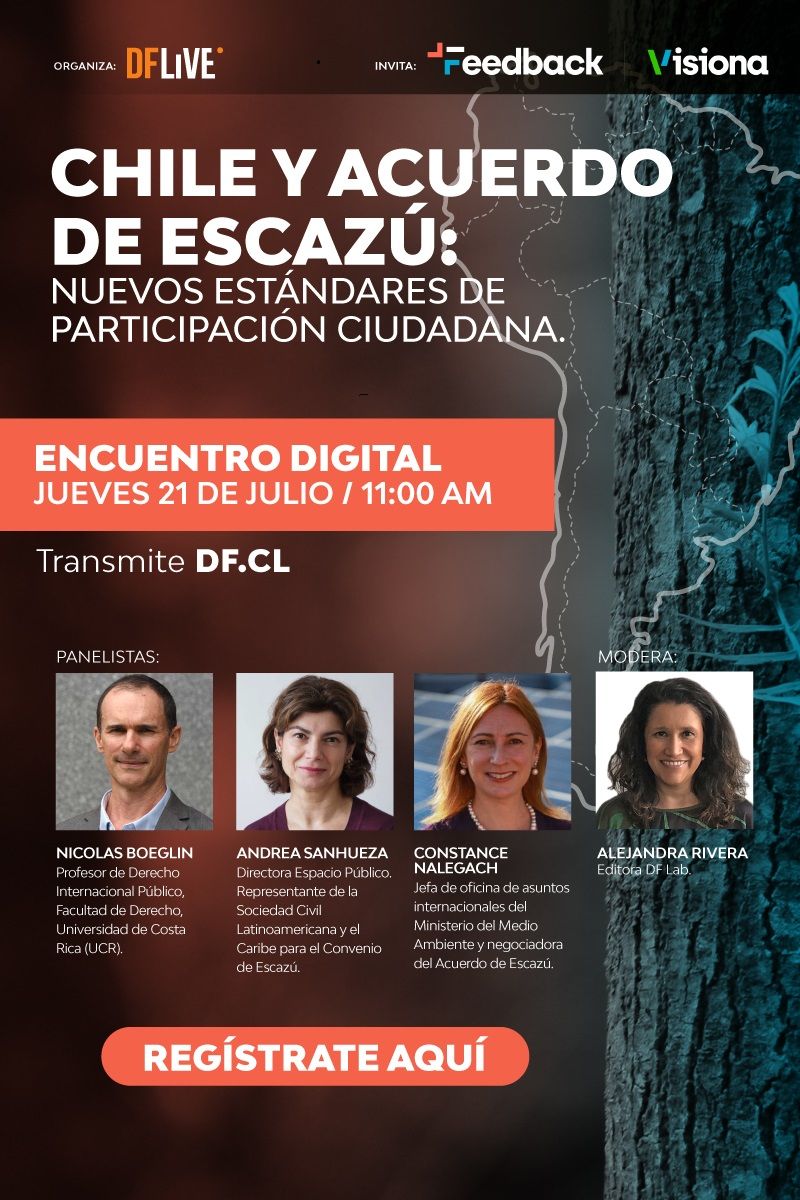

En esta misma ponencia reiteramos también, con relación a Costa Rica, lo que tuvimos la oportunidad de externar en la emisión de abril pasado del Programa de Canal15 UCR, «Lo que importa«, dirigido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla y lo que recientemente tuvimos la oportunidad de destacar con dos colegas desde Chile (véase video de emisión auspiciada por Diario Financiero-Live de Chile realizada el 21 de julio del 2022).

Los costarricenses (pero también los colombianos, los guatemaltecos, los paraguayos y los peruanos) ya han podido por sí solos apreciar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrir si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con esta adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.

Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales costarricenses en el medio digital de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.

Ya nuestro colega Mario Peña Chacón ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales para oponerse al Acuerdo de Escazú; así como por una magistrada de la Sala Constitucional, quien redactó una «nota» en marzo del 2020 adjunta a una decisión de la Sala Constitucional, en la que se lee que:

«Es indiscutible que en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso. Podría alegarse que la norma se puede interpretar para excluir la materia penal utilizando la frase «cuando corresponda» citada en la norma, no obstante, estimo que no puede dejarse a criterio del operador jurídico, vía interpretación, un aspecto tan delicado, que -por sus efectos-, no puede quedar al arbitrio interpretativo, de tal forma que estimo debió excluirse expresamente la materia penal de la posible inversión de la carga de la prueba» (Nota 4).

Para tranquilidad de muchos colegas, y pese al criterio externado en su extraña «nota» por la precitada magistrada, en ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal; como tampoco se ha observado desde 1998, año en que el ordenamiento jurídico costarricense consagró este principio propio del derecho ambiental, algún debilitamiento de la presunción de inocencia en materia penal. A modo de confidencia entre un autor y el lector, es con un sentimiento de profunda pena que su pluma redactó estas dos últimas frases (y desde ya se agradece la cómplice comprensión de nuestros fieles lectores).

Con relación a otros supuestos “argumentos” contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú».

El mismo jurista Mario Peña Chacón había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase, por ejemplo, la carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente (véanse, por ejemplo, en Perú, este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros —y este otro documento suscrito esta vez por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana—, o bien, este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase el texto completo).

Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de EcoTurismo y Turismo Sostenible (Canaeco) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la Canatur (véase comunicado). La cámara nacional de la industria turística costarricense, que basa gran parte de su quehacer en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¡adversa el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente! Vaya tristeza, desconsuelo y profunda consternación para muchos.

Igualmente, puede resultar desconcertante el hecho de que este comunicado de prensa oficial de la CEPAL del 8 de marzo del 2022 no encontrara eco alguno en los medios de prensa costarricenses. El desconcierto y la consternación deben ser mayores al observarse que esta importante cita con todos los Estados que integran a la CEPAL tuvo lugar en la capital costarricense. El asombro debe llegar a límites jamás sospechados al ver que un comunicado de prensa oficial de la Cancillería costarricense sobre esta misma reunión no encontró eco en ningún medio de prensa en Costa Rica (Nota 5).

La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina

Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento», único en todo el continente americano, al momento de redactar estas líneas, realizado por su Poder Judicial.

En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento de abril del 2022), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.

El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y vaya notable esfuerzo de creatividad. Una interpretación realmente novedosa pero totalmente errada, y detectada por tan solo un magistrado constitucional, de los siete que integran a la Sala Constitucional (Nota 6).

En realidad, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito, sino que, confirmado por la Sala Constitucional, se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva del mismo juez constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental, muy pocamente divulgada y cuestionada (Nota 7).

Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad —en nuestra opinión bastante insólita— del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.

Algunos aportes realizados desde la UCR

A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, son realmente escasos los documentales/videos realizados en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú por parte de especialistas en comunicación colectiva y producción audiovisual.

De las pocas producciones audiovisuales existentes, podemos referir a dos documentales provenientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaborados desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en agosto del 2021, titulado el primero «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«, el cual retrata, de manera bastante completa, la posición de las cámaras empresariales costarricenses y de algunas de sus fichas políticas (véase video).

Este primer video fue completado por otro sobre la precaria situación en la que viven los defensores del ambiente costarricenses, titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales«, que también se recomienda (véase video).

Entre otros, este documental incluye una entrevista al líder indígena Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en Costa Rica, y otra a una valiente lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en su cantón (Guácimo).

Por razones que desconocemos, ambos videos no han sido difundidos en las redes oficiales de la VAS de la UCR, como tampoco en las de la Rectoría (pese a incluir ambos documentales una entrevista al actual rector de la UCR), ni en las redes institucionales de la UCR. Esperamos que, al haberlos incluido en este mismo texto, se pueda paliar esta inexplicada omisión.

Desde ya hacemos un llamado a especialistas en comunicación colectiva y en producción audiovisual de Costa Rica a inspirarse en las producciones realizadas en Chile, Colombia o Perú sobre la importancia del Acuerdo de Escazú en aras de dar a conocer su verdadero alcance a la opinión pública. Este video realizado por el equipo de comunicadores de La Pulla (Colombia), titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas», da una idea de lo que puede producir un equipo talentoso.

Una emisión radial de mayo del 2021 realizada desde Radio UCR titulada «Costa Rica sin el Acuerdo de Escazú: el doble rasero en la narrativa de Derechos Humanos» conducida por las juristas Gisele Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón (véase video) también merece mención, entras varias valiosas emisiones sobre el tema auspiciadas (todas) desde los medios de prensa de la UCR.

Con relación a otros medios de prensa, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a la emisión Café para Tres realizada en abril del 2021 desde el medio digital Delfino.cr (véase video). Se trató de un primer intento de debatir públicamente los «argumentos» de la UCCAEP.

A modo de conclusión

Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya algunas interrogantes:

– ¿Estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar?

– Al haber coliderado Chile y Costa Rica el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica?

– ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione?

– Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica (y que el Acuerdo de Escazú ofrece a todo Estado que lo aprueba)?

No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una entrevista a ambos en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.

Notas

Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental», Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).

Nota 2: Salvo Liechtenstein y Mónaco, todos los Estados de la región europea lo han ratificado sin mayor problema, siendo Irlanda el último en hacerlo en el 2012 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). El mecanismo convencional de seguimiento sobre la implementación de la Convención de Aarhus, el denominado «Comité de Cumplimiento» (véase sitio oficial) ha cobrado particular interés de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú y ha inspirado parte de las mismas disposiciones del Acuerdo de Escazú. ¿Proyectos de inversión en Europa paralizados a raíz de la adopción de la Convención de Aarhus? ¿Suspensión de grandes proyectos de infraestructura? ¿Salida masiva de inversión extranjera en Europa a partir de la entrada en vigencia de Aarhus? Otras preguntas muy válidas a externarles a los detractores al Acuerdo de Escazú en América Latina y sus pretendidos «argumentos» en contra de un tratado regional cuyos objetivos coinciden exactamente con los de la Convención de Aarhus para Europa.

Nota 3: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar que debería inspirar a otras cancillerías). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía y coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Nota 4: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la segunda «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú: véase texto completo y las dos «notas». Con relación al contenido de la «nota» de la precitada magistrada, en un artículo publicado en Ojo al clima en abril del 2021 (véase artículo), la ex negociadora del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero, detectó una coincidencia que, en nuestra modesta opinión, ameritaría una explicación: «Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto«, añadió Madrigal.»

Nota 5: Este comunicado lo reproducimos en una nota anterior (véase texto en la Nota 3) en BOEGLIN N., «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la celebración del Día Internacional del Ambiente», Portal UCR, Sección Voz Experta, edición del 7 de junio del 2022, disponible aquí.

Nota 6: Es de notar que en su voto salvado que se adjunta a esta decisión (véase texto completo ) de la Sala Constitucional de marzo del 2020, el Magistrado Paul Rueda fue el único en señalar la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«. Este voto salvado es de marzo del 2020: a junio del 2022, el hecho que ningún otro Poder Judicial en América Latina haya llegado a semejante «descubrimiento» refuerza la justeza del criterio externado de forma solitaria por el Magistrado Paul Rueda.

Nota 7: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y solamente ella) como un derecho humano. Ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida». Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».

Nicolas Boeglin,

Algunos breves apuntes