Por Miguel Alvarado

El turismo masivo y autómata suele ahogar la relevancia de lugares, acontecimientos y curiosidades que habitan este mundo y que, deberían hacernos cada vez más humanos. La lógica de la mercantilización del turismo y su industria, sin escrúpulos, tiende a banalizar o distorsionar la historia y los significados de lugares extraordinarios. Tan maravillosos como desalmados cuyo destino global, pareciera tener trato con el diablo. Pues la fama que le imprime las agencias transnacionales lleva el asedio de la trivialidad y el consumo, reduciendo el paisaje natural o urbano, a algo chic, como portada de revista superflua.

Entre los catálogos de itinerarios de las agencias de viajes, es recurrente la visita a El Caminito (1), en La Boca, Buenos Aires. Sitio de peregrinaje turístico donde, cada día, los viajeros suelen tomarse selfis obligatorios y se ufanan de dejar constancia del «aquí estuve yo». Para la persona avizora es imposible evadir la diversidad de referentes que se entretejen en el barrio: los colores vistosos de las edificaciones y la puesta en escena en el contorno de figuras (algunas de tamaño real) de celebridades del tango, del fútbol y personajes populares. Ambiente sui generis que introduce al visitante en una retrospectiva audaz de la cultura porteña. También llama la atención la presencia de artistas plásticos, músicos y otros, que en la calle, fascinan a una multitud disímil y abrumadora.

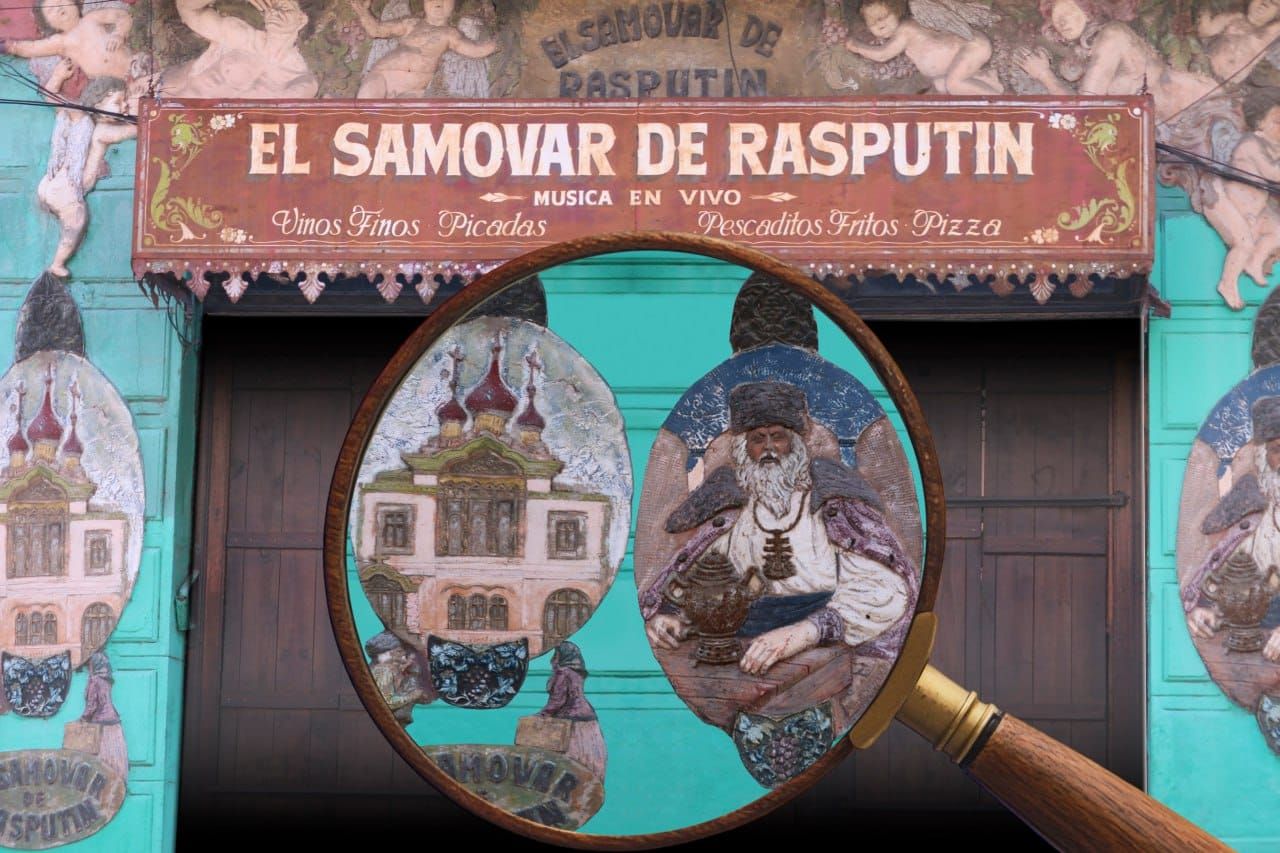

Un sitio singular en la zona de El Caminito es El Samovar de Rasputín (2), un bar de música en vivo, muy conocido por ser la meca del blues y el rock argentino, cuyo renombre empezó a brillar en los años noventa. Artistas de prestigio nacional e internacional se han reunido en la calle Del Valle Iberlucea 1251, que inicia en la Plazoleta de los Suspiros. En internet se encuentra material suficiente para conocer las vicisitudes de El Samovar de Rasputín como santuario de músicos que, a través del blues y el rock, llaman la atención de un público amante de la buena música. En esta ocasión, omitiremos los episodios sobre las anécdotas del bar y su dueño, cuya inquietud y motivaciones contribuyeron al fenómeno “blue” del Samovar de Rasputín. La intención es ocuparnos -en la medida de lo posible- de las pistas que guíen hacia las circunstancias que dieron a luz este mágico sitio.

La escasa información sobre los orígenes del Samovar de Rasputín, conduce a un personaje de barrio, una mezcla ruso-húngaro, que se hacía llamar ‘Rasputín’ y fue el dueño inicial del local que funcionaba como casa de antigüedades y cambalaches (tiliches, se diría en Costa Rica). El Napo (Jorge Napoleone) quien compraría más tarde el local y sería el responsable de que se transformara en un espacio emblemático de la música blues, describe a ‘Rasputín’ con “gorro de cosaco, bigote, lentes redondos, con un brazo menos. Personaje de letras, pintor, humor negro.” (3) Después de vender el icónico inmueble y dejar el barrio, ‘Rasputín’ muere (no se sabe si la soledad y la nostalgia tuvieron que ver en esto). Lo cierto es que el retazo de su perfil es insuficiente para seguirle los pasos. Su huella se extravía por la falta de datos para rastrear su vida.

Sobre el por qué del nombre de la casa de antigüedades, se proponen dos conjeturas que no se excluyen entre sí: primero, es probable que el nombre fuera una autorreferencia, considerando el hecho de que el dueño y fundador del sitio se hiciera llamar ‘Rasputín’. Segundo, el samovar de Rasputín como metáfora. Esa quimera que perteneció al enigmático e histriónico Grigori Yefimovich Rasputín (1869-1916), llegó a convertirlo en un objeto preciado para un comercio de antigüedades. Existe un nexo directo con la historia y la cultura rusas, ya que las peripecias de Grigori Rasputín, marcadas por su controvertida influencia en la familia del zar en los primeros años del siglo XX, representan un capítulo de intrigas palaciegas. Además, hay que subrayar que en la tradición de tomar el té, el samovar es un símbolo importante de la identidad rusa, cuya lejanía se diluye al integrarse a las narrativas de El Caminito.

Otro aspecto valioso para considerar es la alegoría que da sentido a la ornamentación del Samovar de Rasputín, que lleva la firma de Vicente Walter (1937-2002), artista y albañil reconocido por una fructífera obra de gran calidad (4). Nos referimos al labrado artístico en ambos lados de la fachada del edificio. En el lado derecho (visto de frente), por ejemplo, presupone un Rasputín entre histórico y autorreferencial (5), con la apariencia de un mujik venerable y afable frente a un samovar. Al lado izquierdo hay una iglesia ortodoxa con sus cúpulas bulbosas. Una clara alusión a la Iglesia de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, ubicada en la calle Brasil, frente al Parque Lezama. El templo se inauguró en 1901 y se estima que es el más antiguo de Latinoamérica en la religión ortodoxa rusa. Actualmente su legitimidad canónica está en disputa y no goza del reconocimiento del Patriarcado de Moscú. (6) Volviendo al bajorrelieve, debajo del óvalo que encierra la iglesia, hay una mujer con una maleta y un hombre, presumiblemente con una reliquia en la mano. Los atuendos de la pareja sugieren dos campesinos rusos, cuyos destinos se entrelazan con las historias de la inmigración en Argentina y la presencia del templo religioso los vincula a sus raíces. En términos generales, la decoración del frontispicio es heterodoxa. De lo señalado, se suma un conjunto de querubines amenos y juguetones. En la parte superior, los relieves se extienden hasta otro local, donde hay querubines que con cierta picardía interactúan con los que parecieran ser los prototipos de Adán y Eva (y entre estos personajes bíblicos se leen las inscripciones: ‘El Samovar de Rasputín’ y ‘Antigüedades y Curiosidades’).

Mito, leyenda y lo cotidiano se funden entre los bajorelieves de El Samovar de Rasputín. Su portal no pasa desapercibido ante la mirada curiosa de transeúntes, que quizás, no reparan en el contenido de una representación que es puente entre culturas. La narración evoca a su manera un fragmento de la historia y la identidad del pueblo ruso, la cual emerge dentro de un entorno urbano bonaerense a ritmo de blues, invitando al diálogo, a la imaginación, a la pasión. Encuentro y reencuentro del espíritu ruso que transciende desde un rinconcito de la Argentina.

Finalmente, cabe señalar que la edificación y los bajorrelieves del establecimiento evidencian deterioro. Sería pertinente que tanto las autoridades correspondientes como los vecinos del barrio impulsen iniciativas para la restauración y conservación, acorde con los criterios que garanticen el rescate del patrimonio cultural. Más aún, si se considera que en 2020, el inmueble fue declarado “Sitio de Interés Cultural” por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

_______________

1) “Caminito” es el título de una famosa canción de tango de 1926. El autor de la letra fue Gabino Coria Peñaloza, inspirado en un amor secreto de su pueblo en Olta, La Rioja. El compositor de la música fue Juan de Dios Filiberto, inspirado en el sendero de La Boca.

2) Se puede acceder a una antología del blues argentino grabada con la membresía del El Samovar de Rasputín en: https://www.youtube.com/watch?v=nUsOfBGCM-M

3) Ver el sitio Buenos Aires Historia, Asociación Civil Rumbo Sur, Este barrio es real. Tiene firma, sello, rótulo. En: https://buenosaireshistoria.org/vecinos/este-barrio-es-real-tiene-firma-sello-rotulo/

4) Ver: El artista secreto que embelleció La Boca con un balde, un fratacho y un tenedor. En: https://www.clarin.com/cultura/artista-secreto-embellecio-boca-balde-fratacho-tenedor_0_Vpdpg9UH_.html#google_vignette

5) Autorreferencial al mismo dueño y creador de lo que fue la casa de antigüedades, El Samovar de Rasputín.

6) Ver: 120 años de la primera iglesia rusa de la Santísima Trinidad en Buenos Aires ¿Está perdida para la Iglesia Rusa? En: https://iglesiarusa.info/?p=2981

Miguel Alvarado:

Profesor Asociado pensionado de la Universidad de Costa Rica, graduado en la Universidad Estatal de Bielorrusia, Ciudad de Minsk, ex Unión Soviética. Exdirector de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, Premio Poesía del Comité Nacional del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, (Costa Rica, 1978) y Premio Joven Creación, Poesía 1980 (Ministerio de Cultura y la Editorial de Costa Rica).

Tiene publicado “Insurrección de las Cosas”, Editorial Costa Rica, 1980; “Tentación Maniquí”, Uruk Editores, 2010. Su poesía se encuentra en las antologías: “Las armas de la luz. Antología de la poesía contemporánea de la América Central”, DEI, 1985 y “El amor en la poesía costarricense”, Editorial Costa Rica, 2000. Parte de su obra poética ha sido editada en publicaciones nacionales y extranjeras (América Latina, Estados Unidos, España y Bielorrusia).

Delegado/Ponente en los Encuentros Internacionales de Cátedras Martianas y Coloquios Internacionales sobre el pensamiento de José Martí. Excoordinador de la Cátedra José Martí de la Universidad de Costa Rica. Ha publicado artículos sobre la vigencia del ideario martiano. Actualmente forma parte del Grupo de Trabajo: “José Martí. Pensamiento y acción” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Centro de Estudios Martianos – CLACSO / CEM.