Martha Rodríguez González: “La verdad detrás de mi destitución: un acto de persecución política”

Comunicado de UNDECA

San José, Costa Rica – 6 agosto 25

Me dirijo con firmeza y convicción al pueblo costarricense, a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y a los medios de comunicación para denunciar públicamente que he sido removida de mi cargo mediante una decisión arbitraria, ilegítima y políticamente motivada, disfrazada de legalidad.

El pretexto utilizado para justificar esta destitución ha sido mi participación en el acuerdo de Junta Directiva para autorizar el pago de un ajuste salarial a trabajadores de la CCSS, reconocido previamente como deuda legítima por el propio Gobierno. Esta obligación fue expresamente establecida en el Decreto Ejecutivo N.° 43732-H-MTSS-MIDEPLAN, publicado en La Gaceta del 12 de octubre de 2022.

La Junta Directiva no aprobó ningún aumento salarial simplemente ejecutó el mandato contenido en un decreto del Poder Ejecutivo, que reconocía una deuda salarial consolidada desde 2019, la cual fue suspendida temporalmente durante la pandemia. Los fondos se encontraban debidamente contemplados en la partida institucional de remuneraciones.

Si este fuera un verdadero motivo para una destitución, entonces el mismo criterio debería haber sido aplicado al exministro de Hacienda Nogui Acosta, quien pagó ₡70.000 millones a los trabajadores del Gobierno Central por este mismo concepto.,

Violación al debido proceso

Mi destitución se fraguó en un contexto procesal profundamente viciado. Mientras me encontraba incapacitada y mi abogada también, el órgano director del procedimiento manipuló el expediente para interpretar esa ausencia como una renuncia al derecho de defensa. Acto seguido, y el mismo día en que varios ministros presentaban su renuncia al Gabinete, el Consejo de Gobierno acordó de manera unánime mi destitución.

Sin embargo, la notificación formal se difirió días después, lo que evidencia una clara intención de silenciarme sin permitir una defensa efectiva.

Cabe destacar que el informe que sustentó la destitución tiene casi 200 páginas y fue presentado el mismo día de la sesión decisoria. Es fácticamente imposible que sus integrantes hayan tenido tiempo real de análisis y deliberación. y demuestra la premeditación de los hechos.

¿Por qué me persiguen?

Porque he sido una voz incómoda para quienes pretenden mantener privilegios, encubrir irregularidades y evadir responsabilidades:

- soy testigo en dos causas penales de alto perfil: el caso del maquillaje de los estudios actuariales y el caso Barrenador.

- Denuncié sobreprecios y deficiencias en la compra de servicios proyectos de infraestructura hospitalaria

- Señalé el fracaso del sistema ERP-SAP, responsable de paralizar un robot dispensador de medicamentos valorado en 5 millones de dólares en el Hospital Monseñor Sanabria.

- He defendido, la construcción infraestructura sanitaria como el Hospital de Cartago, el pago de la deuda del gobierno, el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, la reducción de las listas de espera y el acceso equitativo a la salud pública.

¡No me doblegarán!

Mi destitución la construcción no es más que una represalia política contra una representante del sector laboral que ha defendido con firmeza los intereses de la clase trabajadora y de la institución más importante del país: la CCSS.

Interpondré el recurso de reconsideración ante el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las acciones judiciales que mi equipo legal prepara, continuaré luchando por la verdad, la justicia y la defensa de una CCSS ética, transparente y al servicio del pueblo

¡La Caja es del pueblo y al pueblo se debe!

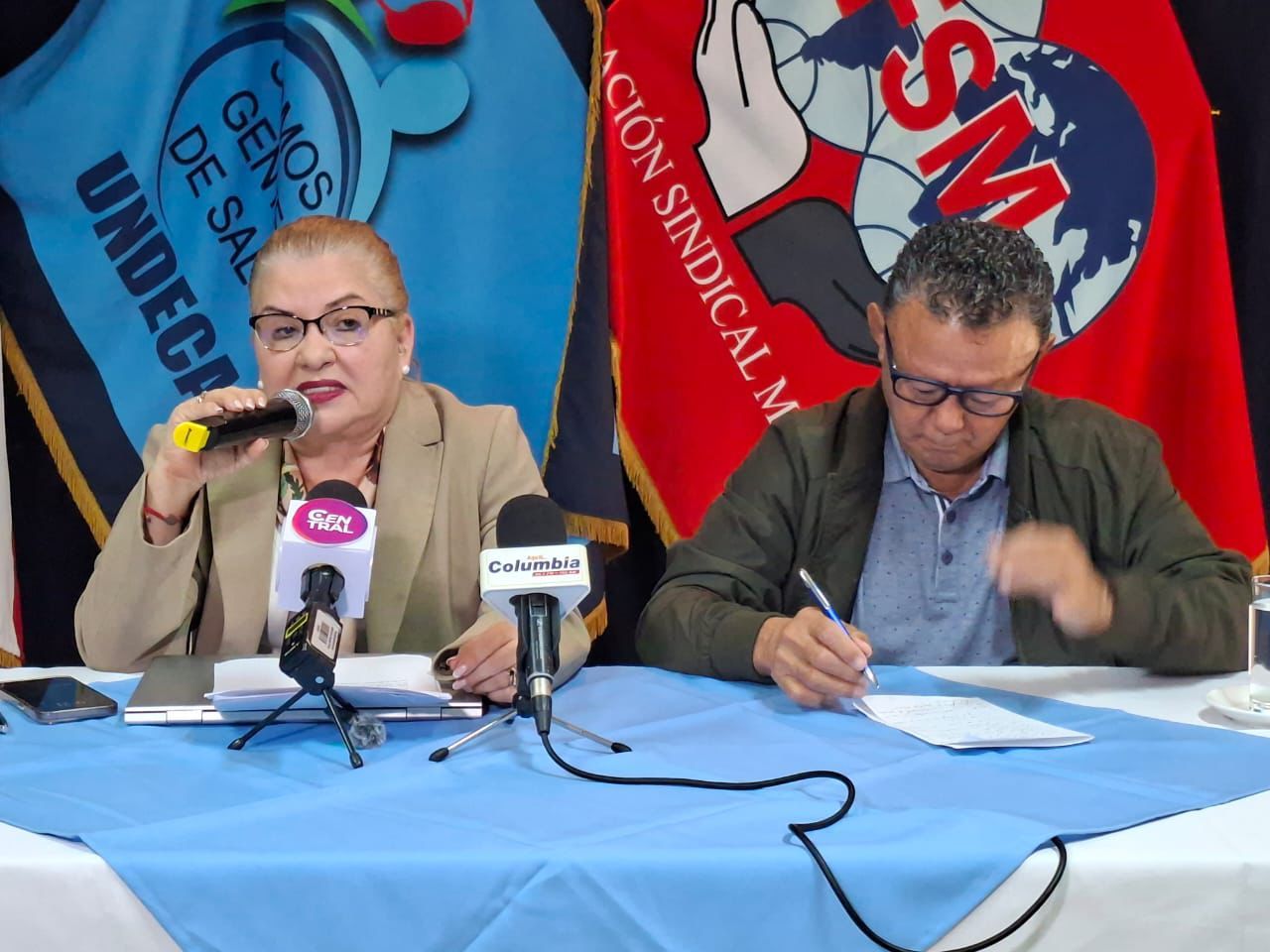

Imagen: Martha Rodríguez González y Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA en conferencia de prensa refiriéndose al acto arbitrario del gobierno.