Alberto Salom Echeverría

Guanacaste, Limón y Puntarenas: Turismo, transformación y desplazamiento poblacional en las zonas costeras

Introito

La Asociación para el Desarrollo Sostenible y Sustentable Madre Tierra, que me honro en presidir realizó este martes 12 de agosto una actividad sobre las experiencias de Gentrificación en Costa Rica, en el Centro de Cultura de España.

Considero oportuno replicar esta actividad con base en datos fiables que hurgué sobre la Gentrificación, entresacados de fuentes del Banco Central de Costa Rica, en estadísticas de inversión extranjera directa de 2023; de igual manera se revisó información del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (CPCECR), en particular el artículo “Mercado Inmobiliario de zonas Turísticas”; también fue consultada la Revista de Ciencias Sociales de la UCR (2022), allí encontramos el artículo intitulado “Turismo y transformación Social en el Caribe costarricense”; además, fue consultado el informe del Estado de la Nación del (2023) en Desarrollo Humano Sostenible y finalmente, artículos varios de la prensa nacional y de revistas digitales.

El concepto

La Gentrificación es un proceso que se ha desarrollado en zonas urbanas, en particular de las regiones costeras de Costa Rica. Con frecuencia, este fenómeno se suele asociar con ciudades grandes, pero como queda expresado en Costa Rica se ha producido tanto en las ciudades urbanas como en las zonas costeras, en las que el turismo internacional, las inversiones privadas y la globalización inmobiliaria han venido alterando cada vez más la vida de las comunidades locales, en particular desplazando y desalojando la mano de obra local de pequeños y medianos productores costarricenses. En adelante se presentarán los datos y características compartidas y particulares en los planos social, cultural y económico en estas tres provincias costeras, las más deprimidas del país, como son Guanacaste, Limón y Puntarenas.

El auge turístico de Guanacaste y la exclusión social silenciosa

En la provincia guanacasteca se ha producido un cambio radical, merced al turismo de lujo que ha conllevado inversión extranjera directa, mediante la compra de tierras por parte de los foráneos y la construcción de infraestructura turística, fenómenos que, han propiciado el crecimiento exponencial del valor del suelo.

La documentación consultada, da cuenta de un significativo desplazamiento de familias guanacastecas de escasos recursos económicos que en su mayor parte eran detentadoras de parcelas de tierra de pequeño y mediano tamaño, hacia las márgenes del mercado inmobiliario, lo que, de un modo imperceptible pero real, ha dado lugar a la pérdida de identidad cultural por parte de estas poblaciones, lo mismo que a tensiones sociales crecientes.

La investigación reporta también que, los productores agrícolas que se dedicaban mayormente a la ganadería o la pesca no lograron, no obstante, engarzarse en el modelo turístico que se fue imponiendo, excepto cuando fueron contratados en trabajos informales y por ende labores no permanentes, de baja remuneración. En muchos casos los antiguos campesinos autóctonos no consiguieron sacar provecho de las nuevas tierras adquiridas en la marginalidad, ya que como se acaba de consignar muchos fueron contratados en trabajos turísticos como la construcción de obras de infraestructura. Concluida la faena, muchos otros perdieron la oportunidad de reiniciar sus labores en las propiedades recién adquiridas. Estamos aquí en presencia de un evidente proceso de exclusión social de los campesinos por parte de los poderosos inversionistas extranjeros. Estos procesos fueron patentes en zonas como Tamarindo, Nosara y Playa Grande.

La Gentrificación incipiente en Limón ha dado cuenta de tensiones históricas

El fenómeno de la Gentrificación en Limón lleva retraso con respecto a Guanacaste, pero ha comenzado con fuerza en lugares como Puerto Viejo de Talamanca y Cocles, donde precisamente el turismo internacional ha crecido en la última década.

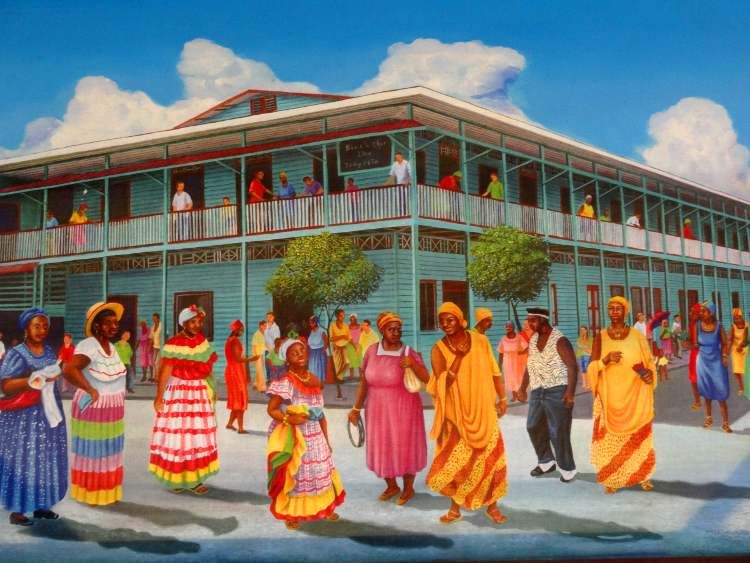

El tipo de población que prevalece en Limón es muy diferente a la de Guanacaste y Puntarenas, puesto que la de Limón es una población afrodescendiente e indígena, pero que han presentado históricamente una fuerte resistencia hacia la exclusión de la que han sido víctimas desde la colonia en el caso de los indígenas. En Puerto Viejo, los extranjeros y en menor medida personas adineradas de Costa Rica han comprado propiedades, algunas para usufructo particular o para alquilar; además se han construido hoteles y comercios que están orientados principalmente a población turística europea y estadounidense. Estas actividades mercantiles han provocado un aumento de los precios de las tierras y los servicios.

De la literatura consultada entresacamos que las comunidades autóctonas han cedido el control sobre su entorno cultural y se han visto afectados en el plano económico, pese a la existencia de iniciativas menores de turismo comunitario, cuyo afán es aprovechar la iniciativa generada por los inversionistas extranjeros para desarrollar emprendimientos, si bien de mucho menor cuantía. La competencia en este sentido no tiene parangón entre la inversión extranjera y los esfuerzos de los emprendimientos locales que, evidentemente son de mucho menor rango. De ahí que -dice la investigación-, la gentrificación en Limón es hasta ahora más sutil, pero ha desplazado siempre emprendimientos autóctonos y está jalonada de otras complejidades étnicas, raciales y territoriales.

En algunas regiones como Gandoca-Manzanillo, como se ha visto recientemente los inversionistas privados, nacionales en este caso han comenzado a invadir inapropiadamente tierras del Estado, otorgadas de manera aparentemente fraudulenta por parte de la misma municipalidad, en convivencia con el SINAC y el Ministerio de Ambiente; estas actividades han afectado los humedales de un alto valor ecológico. La situación ha creado un clima de gran inquietud tanto entre moradores de la zona, así como por parte de organizaciones ambientalistas, todos los cuales luchan por la defensa de este patrimonio.

La Gentrificación en Puntarenas, apuntala el desarrollo desigual y ha producido además desplazamiento turístico

La característica principal en Puntarenas muestra un proceso de gentrificación que como reseña la literatura, es fragmentado y notoriamente desigual. Esta impronta ha sido patente en ciudades como Jacó, Montezuma y Santa Teresa, para citar algunas de las más connotadas.

En estos casos se han establecido comunidades extranjeras de alto poder adquisitivo, las cuales han transformado completamente el paisaje, la oferta comercial y los patrones de consumo.

El caso de Santa Teresa, reseña la investigación es paradigmático debido a la gentrificación acelerada que se ha producido en ella. Se señala literalmente que: “terrenos costeros han sido adquiridos por inversionistas extranjeros, las construcciones de lujo proliferan, y los precios de la vivienda han subido a niveles imposibles para los habitantes locales. -Y en adición se agrega- Como en Guanacaste, muchas familias puntarenenses han sido desplazadas a comunidades periféricas que carecen de servicios básicos. En contraste, otras partes de Puntarenas (como la ciudad de Puntarenas misma) han quedado marginadas del desarrollo turístico, profundizando la desigualdad regional.

Sinopsis comparativa de la gentrificación en las tres provincias

(Patrones comunes y diferencias)

Patrones comunes: Las tres provincias como se puede observar comparten algunos patrones comunes entre sí, derivados de las inversiones que se llevaron a cabo. En los tres casos operó una población que proviene del exterior y que posee recursos económicos en abundancia como para haber podido realizar obras de infraestructura de calidad con lo que, en lo medular, los emprendimientos nacionales no han podido competir. Por añadidura, los extranjeros que han llegado a invertir en la industria turística en el territorio costero costarricense son ajenos por completo a la cultura de las comunidades locales y sin interés alguno por compenetrarse con ella. Por eso mismo, se produjo la expulsión de población local de su zona originaria, sin contemplaciones de ninguna naturaleza, lo cual ha incidido en una mengua del nivel de vida que ostentaban, así como también se han visto afectados los valores y prácticas culturales ancestrales. En la mayor parte de los casos, cuando los nacionales no lograron organizarse para combatir hasta derrotar el atropello del que fueron objeto, ha sobrevenido la dispersión de aquellos sectores de la comunidad que fueron despojados de la tierra y con ello se trastornó su cosmovisión. En lo económico, en los tres casos se revalorizó el suelo y se encareció el costo de la vida, con grave perjuicio tanto para la población directamente despojada de sus pertenencias, como para la población pobre en general de todo el entorno. Por último, el espacio físico, el paisaje se ha desnaturalizado transformándose en un modelo que se asemeja a los patrones turísticos internacionales, ajeno por lo tanto al contexto nacional en particular aquel del que emergió la población autóctona. Muy poco, por no decir nada quedó de los nexos tradicionales que compartían con el resto de la población que allí se ubicaba.

Diferencias: En un estudio editado por FLACSO en el 2014, cuya coordinación estuvo a cargo del sociólogo Abelardo Morales Gamboa, se describe la explosión de la construcción de megaproyectos turísticos en las zonas costeras, con especial énfasis desde el 2005. Morales refiere concretamente la inversión en proyectos inmobiliarios, turísticos y de locales comerciales que requirieron la contratación de mano de obra tanto de la región como de afuera. En el 2005, apunta Morales las provincias de Guanacaste y Puntarenas absorbieron la mayor parte de la inversión en construcción de recursos inmobiliarios, 67% para Guanacaste y 23% para Puntarenas, desplazando a San José a una tercera posición con un 17%. O sea, las dos provincias costeras sometidas al auge del turismo inmobiliario desplazaron a la capital del país, respecto de la atracción de recursos para la construcción. (Ref. “Escenarios sociopolíticos de las Migraciones en Costa Rica y Colombia”. Morales Gamboa, Abelardo coord. 1era. ed. San José, Costa Rica. FLACSO, 2014). Más adelante Morales refiere que, “Las distintas expresiones de la migración de relevo pueden darse, inclusive, de manera simultánea, así como pueden primar unas sobre otras en distintos momentos. En la fase de la acumulación por despojo se produjo en Guanacaste una intensiva expulsión de fuerza de trabajo, mientras que el ciclo posterior, el de atracción, sustentado en la rotación de la mano de obra, se consolidó una etapa de abaratamiento de la mano de obra a partir del aprovechamiento de flujos de inmigración permanente o temporal de relevo, según las necesidades de demanda del mercado de trabajo. (Ref. Ibidem. pág. 19)

Guanacaste es la provincia como se desprende de varias de las investigaciones sobre el fenómeno de gentrificación, donde el proceso se ha dado con mayor intensidad. De las tres Limón es señalada como la que va a la saga, pero con una intensidad media incipiente. En lo concerniente a los actores clave del proceso también se presentan diferencias. En Guanacaste el proceso ha sido capitaneado por inversionistas extranjeros; en Limón, consigna la investigación los protagonistas son más bien residentes extranjeros, mientras que en Puntarenas se trata de inversionistas del sector turístico y del sector inmobiliario.

Por otra parte, cada provincia posee características únicas tales como: Guanacaste mantiene una alta presencia del sector turístico con una fuerte exclusión residencial. En Limón la característica más sobresaliente es una alta tensión cultural-racial, matizada por un turismo alternativo y comunitario. En Puntarenas se trata de una gentrificación marcada por la desigualdad, y por otra parte zonas aisladas frente a otras olvidadas.