Observatorio de Bienes Comunes, UCR

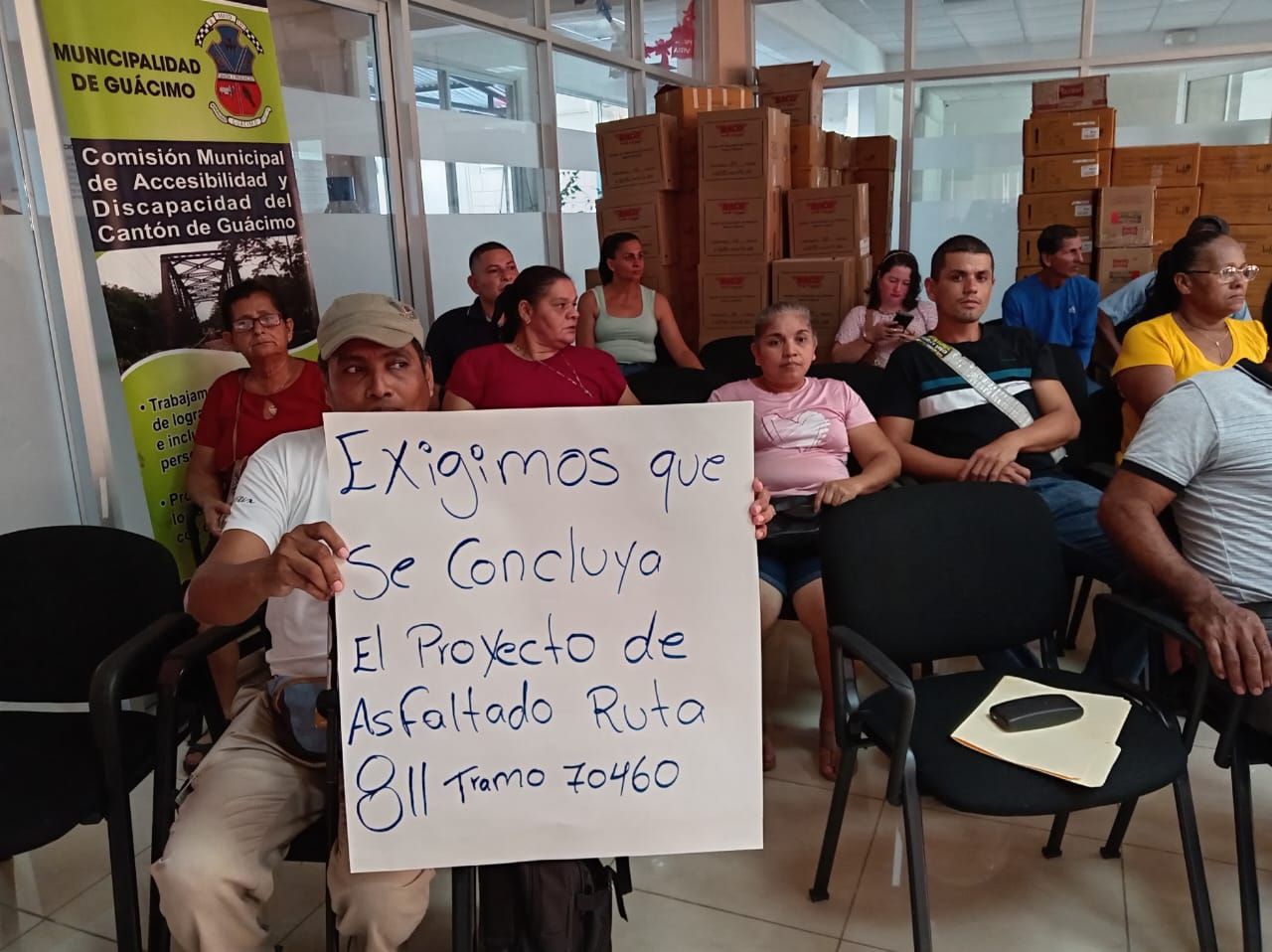

Hace apenas unas semanas, la reinstalación de la Comisión Especial del Plan Regulador fue celebrada como una victoria de la ciudadanía organizada. Tras semanas de presión y diálogo, el Concejo Municipal reconoció que la planificación del territorio no puede quedar únicamente en manos técnicas o institucionales.

Sin embargo, la propuesta de reforma al reglamento que regula esa misma Comisión abre una nueva discusión: ¿se garantiza realmente una participación ciudadana abierta o se corre el riesgo de transformarla en un trámite controlado?

De la movilización a la reglamentación

El documento COR-AL-2690-2025, firmado por el alcalde, propone cambios sustanciales al reglamento interno de la Comisión del Plan Regulador. Entre ellos, redefine las asambleas vecinales como Asambleas Ampliadas de Concejo de Distrito, formaliza los procesos de elección y rendición de cuentas de las personas representantes distritales, y establece nuevos formularios, plazos de inscripción de hasta seis meses, juramentaciones y validaciones técnicas.

A primera vista, estas medidas podrían leerse como un esfuerzo por fortalecer la transparencia. Pero la reforma también introduce un desplazamiento de poder: la participación ciudadana pasa de ser un derecho ejercido directamente por la comunidad a un procedimiento administrado desde la institucionalidad municipal.

Entre la apertura y la exclusión

La propuesta reconoce algunos avances importantes:

-Amplía la posibilidad de postular candidaturas a cualquier persona participante, no solo a representantes de asociaciones formalmente constituidas.

-Promueve la paridad de género y la publicidad de los procesos.

-Mantiene el derecho de las comunidades a remover representantes que no rindan cuentas.

Sin embargo, al mismo tiempo:

-Centraliza el control en los Concejos de Distrito, que ahora validan documentos, verifican requisitos y deciden quién puede participar.

-Excluye la inscripción en el momento de la asamblea, imponiendo una barrera temporal de seis meses que podría desincentivar la participación espontánea.

-Traslada la rendición de cuentas al ámbito institucional, debilitando la autonomía de las asambleas vecinales.

El resultado es un nuevo tipo de equilibrio inestable: se preserva la legalidad, pero se erosiona la vitalidad ciudadana que había hecho posible la reapertura de la Comisión.

El riesgo de la “participación controlada”

Regular la participación puede ser una forma de democratizar los procesos, pero también puede convertirse en una herramienta de filtrado social y político.

Cuando la posibilidad de incidir depende de formularios, juramentaciones y validaciones previas, el espacio público deja de ser un terreno de encuentro para transformarse en un espacio de autorización.

El poder de decidir quién puede hablar o votar se traslada del colectivo ciudadano al aparato administrativo.

En este sentido, la reforma no solo redefine el reglamento: redefine el tipo de ciudadanía que se considera legítima. Aquella que cumple los requisitos, domina el lenguaje técnico y tiene tiempo para navegar la burocracia. Quedan fuera —aunque no explícitamente— las voces menos organizadas, los liderazgos barriales emergentes y los grupos informales que históricamente han sido el motor de la defensa comunitaria del territorio.

La “participación controlada” no elimina la participación; la domestica. La vuelve predecible, clasificable y compatible con los ritmos de la gestión municipal. Pero pierde su potencial político: el de cuestionar, proponer y reinventar lo común.

Participar no es llenar un formulario

Participar no es solo cumplir un protocolo. Es incidir en las decisiones sobre el territorio, aportar saberes locales y defender el derecho colectivo a imaginar otros futuros posibles.

Si la reglamentación se convierte en un filtro, el proceso deja de ser un ejercicio de ciudadanía viva y pasa a ser un trámite para ciudadanos permitidos.

La reforma, en su intento por ordenar, corre el riesgo de debilitar aquello que el movimiento ciudadano de agosto demostró: que la planificación puede ser un acto de aprendizaje colectivo, no un expediente más.

Para seguir aprendiendo juntos

El debate sobre el Plan Regulador de Escazú apenas comienza.

La reinstalación de la Comisión fue una conquista ciudadana; la discusión sobre su reglamento será una prueba de madurez democrática.

De lo que se decida ahora dependerá si Escazú consolida un modelo de gestión territorial abierto, colaborativo y comunitario, o si deriva hacia una versión tecnificada de la participación donde todo está permitido… siempre que se pida por escrito.

Un verdadero diálogo sobre el territorio no se logra con más papeleo, sino con más confianza, transparencia y escucha mutua.

El reto está en construir una institucionalidad que no solo administre la participación, sino que aprenda de ella.

Fuente: Observatorio Bienes Comunes UCR.