Por Pablo Ruiz*

El ataque a Venezuela por parte de los Estados Unidos y una seguidilla de amenazas, de la aplicación de sanciones y castigos, mediante bloqueos o el alza de aranceles, contra México, Cuba, Colombia, Irán, Canadá, Groenlandia, entre otros, representan una clara amenaza a la Ley Internacional volviendo a la ley del más fuerte.

Por otro lado, sigue la militarización en Europa y se cumplirán cuatro años de la guerra en Ucrania donde se siguen haciendo esfuerzos por continuar este conflicto enviando más armas y militarizando la misma Europa.

Sobre estos temas, a continuación, una entrevista con Sean Conner quien es director ejecutivo de la International Peace Bureau (IPB). Conner es licenciado en Estudios de Comunicación Intercultural y Crítica por la Universidad Estatal de Nueva York en Geneseo y tiene una Maestría en Gestión de Conflictos Interculturales.

El IPB, que en español significa “Oficina Internacional por la Paz”, es una red global, con más de 400 organizaciones, de unos 100 países, que trabajan contra la guerra, contra el gasto militar, y por el desarme. La IPB, también es parte de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.

– ¿Qué opinión le merece que Chile venda a Alemania carros de combate y estos puedan ser enviados posteriormente a la guerra en Ucrania? ¿Qué posición debemos tener frente a la guerra? ¿participación, neutralidad?

Es muy preocupante si esto es verdad. Igual de preocupante es la falta de confirmación, de transparencia, si se enviaron o no y el secreto del trato. Si el gobierno chileno envió los carros de combate sabiendo que irían a Ucrania, eso representaría una escalada del conflicto que abriría las puertas a más participación en el futuro. Enviar armas a una zona de guerra contribuye a su continuación en vez de una resolución pacífica.

Por otro lado, Chile es Estado Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas, que restringe la venta o la transferencia de armas en zonas de conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, negó tal información y ha declarado que la venta sería contra de las leyes de transferencia de armas.

En vez de enviar armas, los países neutrales tienen un papel importante que jugar como apoyar negociaciones para buscar la paz y poner fin a las guerras. De no ser participantes, de un lado ni del otro, y ayudar en la búsqueda de una resolución pacífica.

Naturalmente, cualquier solución se debe basar en la ley internacional y el respeto a la seguridad humana. Cualquier acuerdo requiere un compromiso entre las partes y los países neutrales, no deben tener intereses directos, estar únicamente preparados para mediar y buscar una solución.

Si los países fuera de Europa, y más que todo del Sur Global, tomarán más responsabilidad en promover y apoyar la mediación, me podría imaginar mejores soluciones que las ya propuesta por la administración de Trump.

– ¿Cuál es la opinión del IPB sobre el ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro?

Son actos ilegales bajo la ley internacional y muy provocativos para la seguridad y la paz de toda Latinoamérica. El régimen de Trump ha dejado claro sus intenciones imperialistas de saqueo, que quiere los recursos naturales de Venezuela y, más allá, sus aspiraciones de controlar a la fuerza cualquier país del continente que se atreva a expresar su soberanía e independencia. Es una amenaza a la paz y a la seguridad mundial.

El ataque contra Venezuela también representa un cambio de las tácticas de la guerra con consecuencias inconmensurables. El secuestro de un jefe de estado y su esposa pone en duda todo lo que se conoce entre las relaciones entre estados, las leyes de guerra, y la inmunidad diplomática. Parece que esto será el último clavo del ataúd, de la muerte, de la ley internacional y de las instituciones internacionales. En su lugar, entramos en un periodo basado en dinámicas de poder.

Muchos ya hablan de que las acciones de Trump podrían ser reproducidas por otros estados como China y Rusia. Por supuesto tenemos esas dudas, pero en mi opinión aún más dudoso es que los aliados de EEUU no pueden ni siquiera condenar estas acciones sin mencionar a sus ‘enemigos’. ¿No es suficiente malo que un aliado haga algo tan ilegal?

También es muy preocupante el uso de nuevas tecnologías de armas por EEUU en el ataque contra Venezuela; en particular, el uso del “discombobulator”. Estos nuevos medios de guerra crean más incertidumbre y confusión. Así mismo, marcan también la nueva etapa de las guerras y de la dominación.

Desde el ataque, hemos visto la continuación de la presión de EEUU contra Venezuela y los tratos sobre el petróleo. Todas las razones que previamente usaba EEUU para justificar su agresión contra Venezuela desaparecieron. Lo que no ha desaparecido son las amenazas contra cualquier país de la región que se atreva a ir en contra de Trump. Lo que sí es cierto, es que no han terminado sus acciones imperialistas contra los países de Latinoamérica.

Ahora es el tiempo de la solidaridad entre todos los pueblos del continente, contra la guerra, reforzando la Proclama de la CELAC del 2014 que América Latina y el Caribe es una Zona de Paz, que las tensiones y desacuerdos se resuelven a través del diálogo y la diplomacia, y que no se tolerará saqueos de recursos naturales ni cambios de régimen impulsados desde afuera.

En los EEUU es muy importante apoyar y empoderar al movimiento contra la nueva doctrina Monroe y el corolario Trump. Y en todo el mundo empujar y presionar a gobiernos para que condenen las acciones del régimen de Trump. Solo así podemos preservar algún tipo de ley internacional.

– El presidente Trump también ha amenazado a Groenlandia, Colombia, Cuba y México. ¿Cuál es su opinión? ¿Tiene Estados Unidos derecho a imponer su voluntad a estas y otras naciones?

Los EEUU no tiene ningún derecho de amenazar a estos países del continente, ni a los países de otras partes del mundo como ha hecho en Nigeria, Irán, Somalia, etcétera. Trump y su régimen operan bajo la visión del mundo donde son los EEUU el poder militar más fuerte y así pueden hacer y tomar lo que quieran del resto del mundo.

La estrategia nacional de EEUU, publicada en noviembre de 2025, esboza claramente la visión que tiene para utilizar todos los métodos que quiera dispuestos a expandir su influencia, más que todo en las Américas.

Hay una vinculación muy clara identificada en la estrategia entre la militarización de la región y sus intereses económicos. Los ataques en Venezuela son el primer ejemplo de esto, y sin duda lo utilizará el régimen de Trump para coaccionar a los otros países que ya ha amenazado.

Hay distintos intereses dentro del régimen de Trump sobre estos países. En Groenlandia, por ejemplo, hay intereses por los recursos naturales, en particular la riqueza mineral que necesita Estados Unidos para continuar su competencia contra China, para mantener su proceso de militarización, y para enriquecer la oligarquía estadounidense. En el caso de Cuba, México, y Colombia, al otro lado, representan una resistencia a la coacción estadounidense, una alternativa, una resistencia, en términos económicos, geopolíticos, y sociales. Figuras como Marco Rubio, el secretario de estado, en particular tienen razones ideológicas basadas en falsas historias sobre Cuba.

Básicamente, están convencidos de que pueden dominar el hemisferio y el mundo a través de una mezcla de acciones provocativas, de amenazas, y en este proceso han puesto a toda América en riesgo de guerra y violencia física, económica, y sistemática. Esto lo tenemos que rechazar por completo y sin reserva.

A la misma vez, parece que este régimen no entiende la historia de resistencia y resiliencia de América Latina y El Caribe. Tengo esperanza de que los pueblos americanos no dejen que esta coacción tenga éxito. Pero frente al poder militar de EEUU, será muy importante que la solidaridad internacional acompañe a los pueblos en su resistencia, utilizando métodos no violentos y variados. Eso incluye por supuesto resistencia dentro de los EEUU, que ya existe y que sigue creciendo como respuesta a las recientes acciones de Trump.

– Francia está preocupada por el rearme de Alemania. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Hay una competencia ocurriendo, actualmente, entre Francia y Alemania en Europa por quién será el poder militar dominante del continente. Francia tiene en su memoria la Alemania de los años 1930 y 1940 y, naturalmente, tiene preocupaciones que Alemania sea nuevamente dominante. A la vez Alemania ahora se cree reformada y que hoy en día está en el lado correcto de la historia y de los derechos humanos.

La realidad nos enseña lo contrario, Alemania ha sido el socio económico y militar más fuerte de Israel, aparte de los EEUU, durante el genocidio en Gaza. Y no olvidemos tampoco la historia de colonización y abusos de derechos humanos de Francia. Los dos han utilizado sus militares para crímenes de lesa humanidad en el pasado y también en recientes décadas, incluso el apoyo de las intervenciones de la OTAN en Afganistán, Irak, Libia, etc.

Por otro lado, la competencia entre Alemania y Francia, las fuerzas económicas más dominantes de Europa, es por la dominación de Europa y de sus relaciones externas. Pero, por otro lado, es una distracción. Los dos países están profundamente involucrados en el proceso de integración militar en Europa y la militarización completa de la Unión Europea. Todos los países de la OTAN, menos España, están ya comprometidos a subir su gasto militar al 5% de su PIB y a invertir en la integración de la industria militar de los países de la Unión.

En marzo del 2025 la Comisión Europea publicó su informe “Readiness 2030” esbozando el camino hacia más militarización mientras cortan los programas sociales, ayuda internacional al desarrollo, y más.

Ellos dicen que tienen que ampliar su militarización debido a las amenazas de Rusia tras la invasión a Ucrania, que quieren defender los derechos humanos, el orden basado en reglas, y que no quieren guerras. Al mismo tiempo, no hablan en contra de las acciones de Trump en Venezuela. Es pura contradicción. En mi opinión, los países de Europa ya han aceptado que el orden del mundo ha cambiado y ahora están tratando de mantener su propia dominación económica a través de la militarización.

No olvidemos que, en Alemania, Francia, y muchos países de Europa los partidos de ultraderecha siguen creciendo en popularidad, y si consiguen el poder podemos esperar más apoyo por Trump y sus intervenciones y amenazas militares, incluso más violaciones de derechos humanos y la destrucción de la ley internacional.

– En este mundo tan turbulento, el IPB sigue promoviendo la propuesta de construir una «seguridad común». ¿Por qué? ¿En qué consiste esta propuesta en resumen?

En estos momentos de incertidumbre y de miedo, el mundo necesita alternativas frente a la militarización y la guerra. Mientras muchos líderes mundiales parecen haberse olvidado de la característica destructiva e inhumana de la guerra y están dispuestos a abandonar la ley y las instituciones internacionales, nosotros no olvidamos. Nos quieren convencer de que la militarización y la disuasión son las únicas maneras de evitar la guerra. Al contrario, la historia nos enseña que, si nos preparamos para la guerra, tarde o temprano tendremos guerra.

Entonces, en nuestro trabajo, argumentamos por alternativas, las que históricamente han sido utilizadas. La “seguridad común”, como concepto, fue creado durante la Guerra Fría, en los años 80, cuando las tensiones entre los poderes nucleares de Estados Unidos y la Unión Soviética habían llegado a un punto insostenible.

El primer ministro de Suecia, Olof Palme, reunió a los líderes de los bloques oriental y occidental para encontrar modos de reducir las tensiones para todos. Así emergió el concepto de la “seguridad común” y la clave, para sentirse más seguro, fue crearla junto al “enemigo”. En otras palabras, un país o un pueblo no pueden crear su seguridad en contra de otro país o pueblo y la tienen que crear juntos a través de la desmilitarización, el desarme, el diálogo, y la diplomacia.

Más recientemente, publicamos un nuevo informe elaborado sobre la relevancia de la “seguridad común” para el siglo XXI. Ya no vivimos en la Guerra Fría y las realidades de estos tiempos son distintas. Sin embargo, consideramos que el concepto sigue siendo importante, sino aún más que antes, dado al clima internacional. Tenemos que reencontrar cómo vivir juntos, como pueblos, en este planeta. Basado en nuestro análisis de la seguridad humana, no la de gobiernos, concluimos que la militarización actual no nos ha hecho más seguro en ningún sentido, sino nos ha puesto a todos en más peligro, al punto de una guerra mundial donde las armas nucleares, la inteligencia artificial, metida en nuevas tecnologías militares, y mucho más hoy amenazan la vida del mundo entero.

La mayoría de los gobiernos del mundo no entienden esto y es nuestro trabajo, como sociedad civil, como voces por la paz y la justicia, empujar alternativas. Es un gran trabajo que requiere mucha coordinación, muchas conversaciones difíciles, y mucho trabajo. Pero si no cambiamos nuestro entendimiento de la definición real de seguridad, veremos una continuación o empeoramiento de la situación global. No sólo de guerras, sino cambio climático, desigualdades económicas, y mucho más.

* Pablo Ruiz es periodista, editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz, y coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.

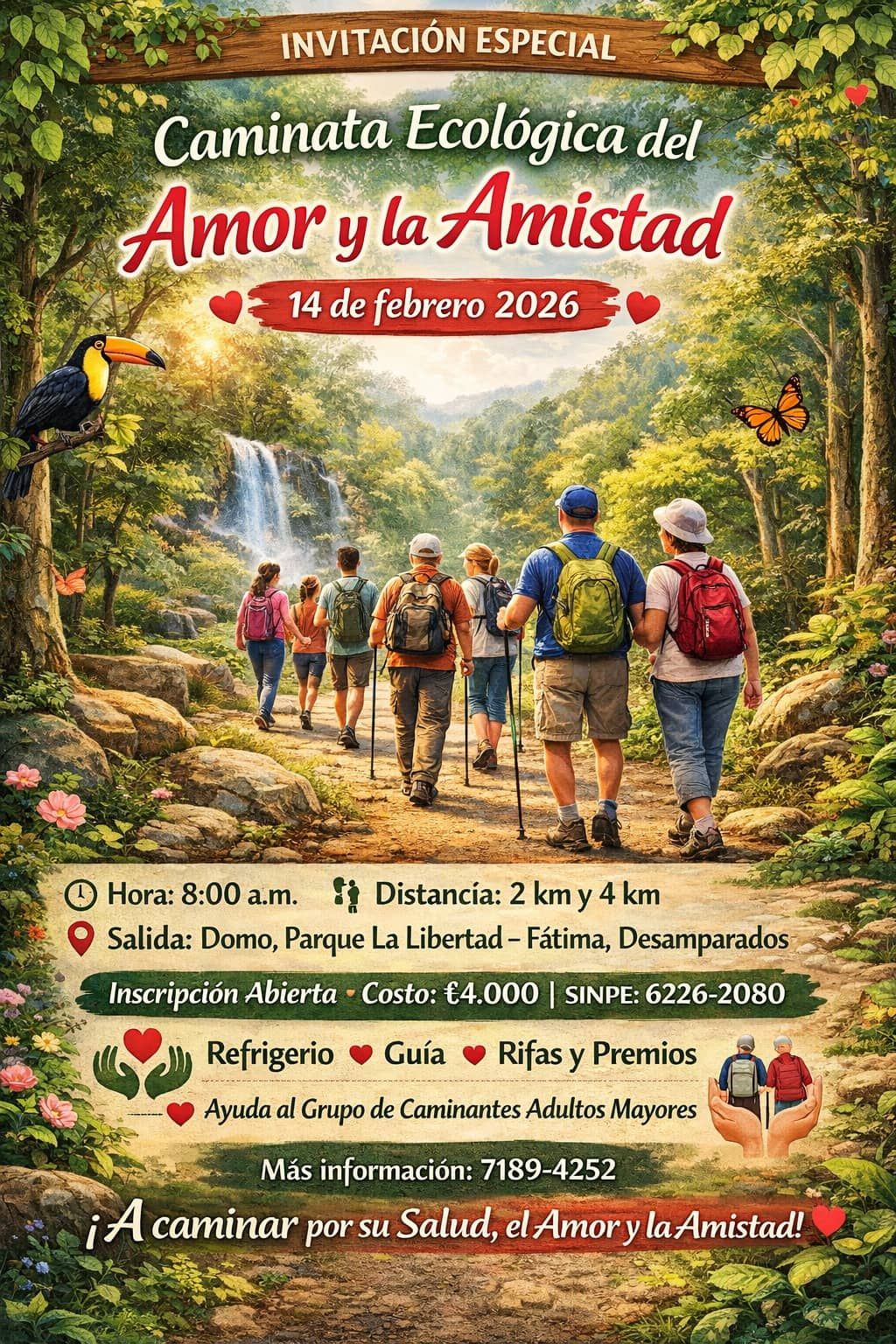

En la derecha, Sean Conner. Foto Gentileza de IPB