Carta abierta a la institucionalidad universitaria: Hablemos de salud mental, la precarización laboral y la violencia simbólica

MSc. Luis Rojas Herra*

Me dirijo a la institucionalidad universitaria no desde la comodidad del aula ni desde la neutralidad de los informes técnicos con el fin de llenar requisitos del POA, sino desde el cansancio acumulado de quienes sostienen con su cuerpo, su deseo y su precariedad los engranajes del sistema educativo. Desde quienes aman la docencia y la investigación, pero se encuentran ahogadxs en un océano de tareas mal remuneradas, evaluaciones continuas, burocracia interminable y una cultura institucional que glorifica la autoexplotación como si fuera sinónimo de compromiso académico.

La salud mental en la universidad se ha convertido en una bomba de tiempo silenciada. El discurso del bienestar circula como política de imagen, pero no como práctica estructural. Se organizan semanas de salud mental, talleres de mindfulness (así en lenguaje liberal) y charlas de autocuidado, mientras en la práctica los ritmos de trabajo y los niveles de exigencia se intensifican.

Largas jornadas frente a la pantalla, la multitarea permanente y la competencia entre colegas por fondos o reconocimientos institucionales han instalado el cansancio crónico como norma. La universidad, que debería ser espacio de pensamiento crítico y emancipador, se ha transformado en una máquina de productividad emocional que devora la subjetividad de quienes la habitan.

La autoexplotación se ha naturalizado. Se aplaude al docente o investigador que trabaja fines de semana, que responde correos a medianoche, que asume más carga académica “por compromiso con el estudiantado” o “la persona que se pone la camisa de la institución”.

Pero detrás de esa mística del sacrificio del ¨buen empleado¨ hay un sistema que se sostiene en la vulnerabilidad emocional y económica del personal. Los salarios fraccionados (1/4 y 1/2 tiempos), especialmente en los rangos más bajos, son insuficientes para cubrir el costo real de vida. En contextos donde el alquiler, los alimentos y los servicios básicos aumentan cada mes, la perdia de garantias laborales como las anualidades congeladas, la imposibilidad de aumentar la jorda laboral por meio de un 16 bis1, la fata de trnasparencia institusional en estos procesos y el desinteres de las autoridades equivalen a una forma de violencia institucional: una que erosiona lentamente la salud física, la estabilidad emocional y la dignidad profesional.

La precarización no es solo económica, es también simbólica. Se espera que la academia sea un espacio meritocrático donde el conocimiento y el esfuerzo bastan para abrir caminos, pero la realidad es otra: los cuerpos y las identidades disidentes siguen enfrentando barreras invisibles. Las personas LGBTIQ+, especialmente quienes habitamos corporalidades cuir, seguimos cargando con la sospecha institucional. Nuestras existencias son toleradas en tanto no incomoden el orden normativo; nuestras investigaciones son aceptadas mientras se mantengan en el margen del “tema especial” y no cuestionen de raíz las estructuras cisheteronormativas de la producción del saber.

Esta violencia simbólica tiene efectos concretos en la salud mental. Vivir permanentemente en un entorno que exige disimular, traducir o justificar la propia existencia produce un desgaste profundo.

La universidad debería ser un refugio frente a estas violencias, pero muchas veces las reproduce con una sutileza institucionalizada. Se promueve la diversidad como valor, pero sin transformar los mecanismos estructurales de exclusión. Se firman políticas de igualdad, mientras los protocolos de atención siguen sin reconocer la complejidad interseccional de las diversas condiciones de vida de sus empleadxs. Se habla de inclusión, pero los espacios de decisión continúan ocupados por persons previlegiadas que no muestran empatia por las condiciones laborales precarias y violentas.

En ese contexto, la salud mental no puede abordarse como un asunto individual. No se trata de aprender a respirar mejor ni de asistir a talleres de resiliencia. Se trata de reconocer que la precarización material y simbólica mata lentamente. Que la ansiedad y la depresión no son solo diagnósticos clínicos, sino síntomas de un sistema que prioriza los indicadores de desempeño sobre el bienestar humano. Que la autoexplotación no es un acto de amor al trabajo, sino una estrategia de supervivencia frente a la inseguridad laboral.

El bajo salario, la sobrecarga de tareas y la exigencia constante de resultados no solo afectan el cuerpo, sino también el deseo de crear, investigar y acompañar procesos educativos transformadores. Nos encontramos en un punto donde la vocación se convierte en trampa: se nos pide pasión, pero se nos niegan las condiciones para vivirla dignamente. La pasión sin justicia social se transforma en explotación emocional.

Frente a esto, exigimos una transformación estructural, no paliativos simbólicos. Queremos universidades que no midan su excelencia por la cantidad de publicaciones, sino por la calidad de los vínculos que promueven. Queremos que la salud mental sea reconocida como una cuestión política y colectiva. Que se hable de bienestar junto con redistribución, de inclusión junto con justicia económica, de diversidad junto con descolonización del saber.

Las universidades deben dejar de ser espacios de sufrimiento normalizado. No queremos más docentes agotadxs, estudiantes medicadxs por ansiedad o funcionaries que sobreviven a punta de café y precariedad. Queremos espacios donde el pensamiento crítico no se quede en el discurso, sino que atraviese las prácticas institucionales, los presupuestos, las jerarquías y las políticas laborales.

Exigimos respeto, redistribución y reconocimiento. Queremos seguir produciendo conocimiento, pero sin que ello implique enfermarnos. Queremos enseñar, pero también vivir. Queremos que el amor por el trabajo académico no sea el disfraz de la explotación.

La universidad tiene la oportunidad —y la obligación— de repensarse como espacio de cuidado mutuo, de dignidad y de justicia. Pero eso solo será posible si escucha las voces que históricamente ha silenciado: las de quienes hemos sostenido el sistema desde la marginalidad, desde el deseo, desde la precariedad y desde el agotamiento.

La salud mental universitaria no se cura con pausas activas ni con campañas motivacionales. Se cura con justicia laboral, con sueldos dignos, con políticas reales de inclusión y con una pedagogía del cuidado que no tema incomodar la norma. Hasta que eso ocurra, seguiremos insistiendo: nuestra existencia, nuestro cuerpo y nuestra salud no son negociables.

*Artista seropositivo e investigador académico.

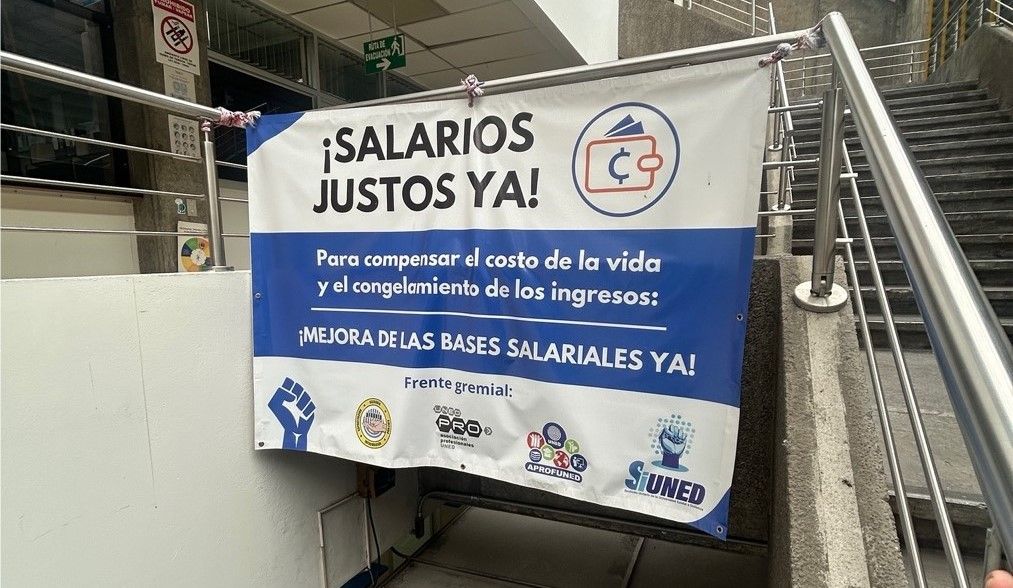

Imagen: Cartel del Frente Gremial UNED, colocado en las gradas de acceso frente a la Vicerrectoría en el edificio C, Sabanilla Montes de Oca.

1 Desde mediados de los 2025 recursos humanos de la UNED, no acepta solicitudes de 16 Bis para aumento de jornadas laborales por la crisis financiera para la educación superior.