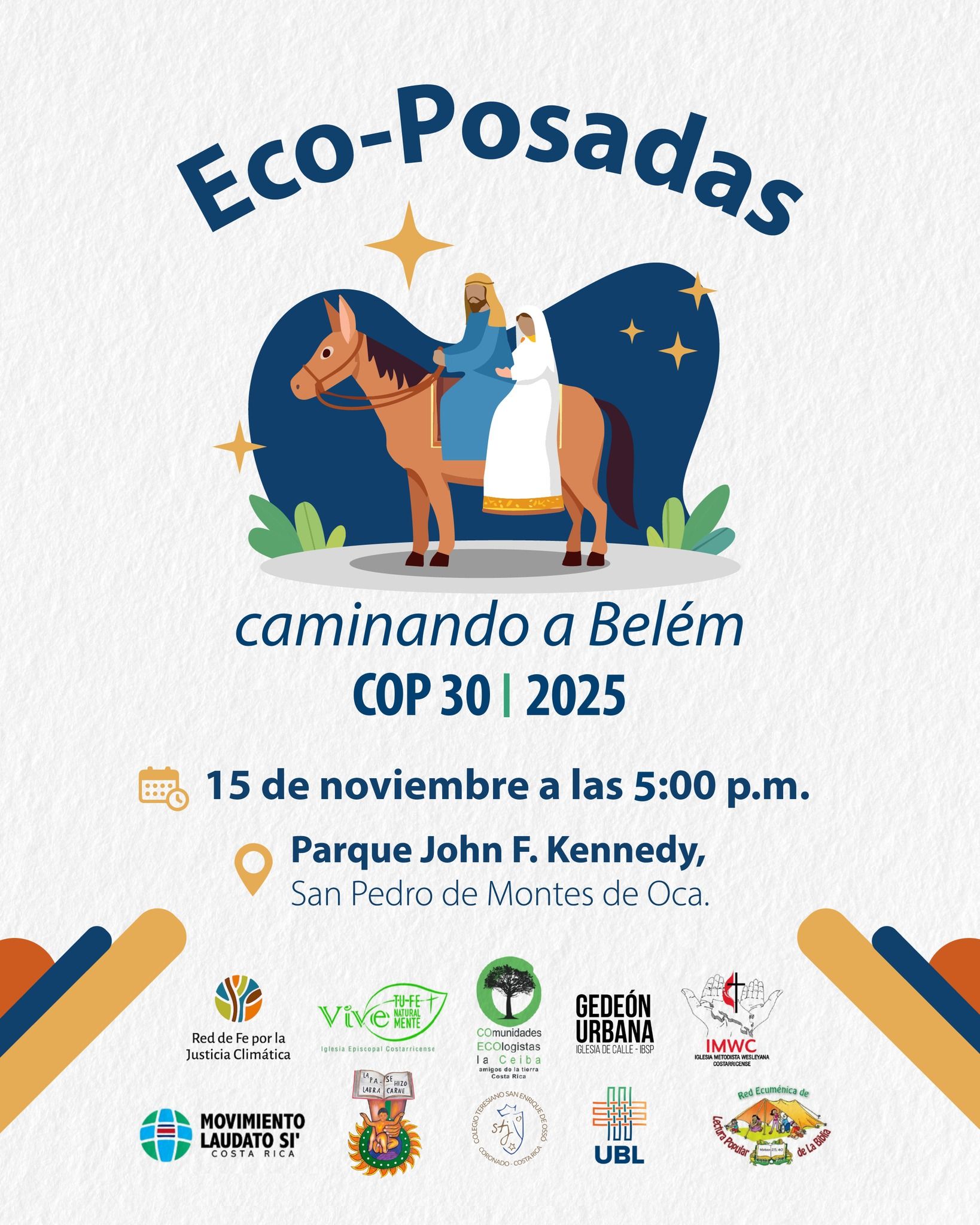

Eco Posada Ecuménica por la Justicia Climática

-

Sábado 15 de noviembre, 5:00 p.m. Parque Kennedy, San Pedro

-

El evento está abierto a todo público.

Diversas iglesias, colegios religiosos, instituciones ecuménicas, grupos de fe y organizaciones ecologistas se reunirán este sábado 15 de noviembre a las 5:00 p.m. en el Parque Kennedy de San Pedro, para celebrar una Eco Posada Ecuménica por la Justicia Climática.

Será un acto simbólico y esperanzador, con cánticos, oraciones, villancicos y mensajes de fe, en el que diferentes denominaciones religiosas se unirán al llamado global por la acción climática, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP30) que se desarrolla estos días en Belém do Pará, Brasil.

“Las posadas son una tradición que recuerda la búsqueda de alojamiento de María y José antes del nacimiento de Jesús en Belén. En esta ocasión queremos asociarlas con el otro Belém, el de la Amazonía brasileña, donde pueblos organizados, iglesias y comunidades buscan hoy una posada segura y saludable. Ya no se trata solo de María, José y el niño Jesús, sino de todos los seres vivos que habitamos nuestra Casa Común”, expresó Karla Ann Koll, directora de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) y una de las organizadoras del evento.

Organizan y acompañan

Participan la Iglesia Episcopal Costarricense, la Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia, la Iglesia Metodista Wesleyana, la Iglesia Bautista de San Pedro-Gedeón Urbano, el Colegio Teresiano San Enrique de Ossó, el Movimiento Laudato Si’, COECOCieba y la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL).

La actividad forma parte de las acciones de la Red de Fe por la Justicia Climática: Abya Yala, América Latina y el Caribe, y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Montes de Oca.

Fe, ecología y esperanza compartida

Las Eco Posadas buscan reafirmar que la fe también es una fuerza para defender la vida y el planeta, y que el compromiso espiritual puede contribuir a construir otro futuro posible, más justo y sostenible.

La crisis climática no conoce fronteras, pero su impacto es profundamente desigual: afecta con mayor dureza al llamado Sur Global, donde las comunidades más pobres y vulnerables enfrentan las consecuencias de un modelo de desarrollo injusto.

Ante este panorama, el encuentro invita a reconstruir la esperanza desde lo cotidiano, desde la acción de las personas, colectivos y comunidades organizadas, capaces de generar conciencia y promover cambios lentos pero sostenidos.

El evento está abierto a todo público y si quiere unirse a la organización y actividades futuras puede hacerlo con este enlace:

https://chat.whatsapp.com/JDg1ibaUy73KbNfUOdaQpC

Contexto internacional

Del 10 al 21 de noviembre se celebra en Belém, Brasil, la COP30, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Esta edición se centra en los esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C, aunque las negociaciones enfrentan un contexto complejo: las emisiones siguen en aumento, la crisis climática se agrava, y el rearme mundial desvía recursos necesarios para una transición energética justa y participativa.

Apoya:

Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.