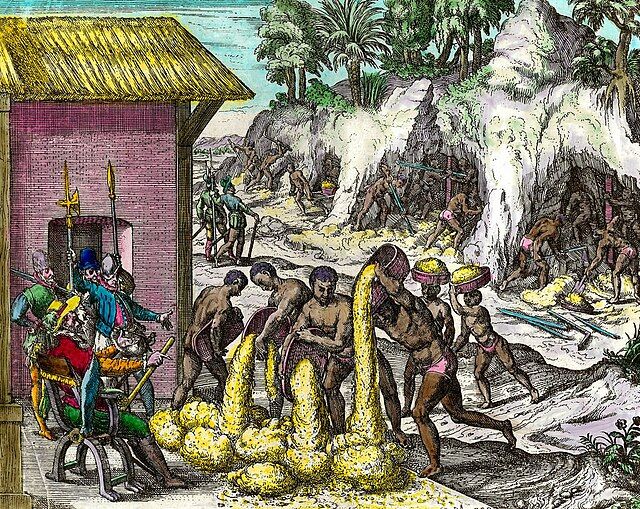

España y el saqueo de América. La sangre del oro y la miseria del Imperio. Parte 2/2

Mauricio Herrera Kahn / pressenza

“Vinieron buscando El Dorado y dejaron desiertos donde había pueblos enteros.” Fray Bartolomé de las Casas

España llegó al Nuevo Mundo no guiada por la ciencia ni por la fe, sino por la desesperación. Europa se moría de hambre, la monarquía estaba endeudada y el oro era la única salida.

Entre 1500 y 1820, los galeones transportaron 180 000 toneladas de plata y 3 500 toneladas de oro, equivalentes a más de 2 billones de dólares actuales, desde los Andes y Mesoamérica hasta Sevilla y Amberes.

El llamado “descubrimiento” fue, en realidad, un asalto sistemático contra civilizaciones que sabían contar el tiempo por las estrellas, construir ciudades flotantes y honrar la tierra como madre. No trajeron el progreso. Trajeron el látigo, la cruz y el hambre. La evangelización fue el disfraz de la codicia. “La cruz fue la coartada, el oro la razón, la esclavitud el método.”

En la Parte 1/2 analizamos los siguientes bloques

- Colón y el inicio del saqueo

- México, el corazón perforado

- Colombia, la ruta del oro y las perlas

- Venezuela, la fiebre de las perlas y el cacao

- Ecuador, la cruz y la espada

- Perú, el oro de los dioses y la sed del imperio

- Bolivia, el cerro que lloró sangre

- Chile, la frontera del silencio

Seguimos con la Parte 2

Argentina, la conquista del sur

En el extremo austral del continente la conquista se vistió de república, pero mantuvo el alma del imperio. Argentina llevó a cabo uno de los procesos más sistemáticos de exterminio indígena del siglo XIX. La llamada Campaña del Desierto, entre 1878 y 1885, no fue una campaña militar, fue una operación de limpieza étnica planificada por el Estado. Su objetivo declarado era “llevar el progreso” a la Patagonia. En la práctica significó la aniquilación de los pueblos pampas, tehuelches y mapuches, que habitaban esas tierras desde hacía miles de años.

Antes de la llegada masiva de colonos y del avance militar, la población indígena del territorio argentino superaba los 300 000 habitantes, distribuidos desde el norte chaqueño hasta Tierra del Fuego. En menos de medio siglo, esa cifra cayó por debajo de los 30 000 sobrevivientes. Nueve de cada diez desaparecieron bajo el fuego, el hambre y la esclavitud. El genocidio fue tan silencioso que ni siquiera figura en los censos nacionales hasta bien entrado el siglo XX.

Los registros oficiales y las crónicas de época hablan de más de 20 000 indígenas asesinados, 15 000 esclavizados y otros 10 000 deportados hacia Buenos Aires y el norte del país. En total, más de 45 000 personas fueron borradas de su territorio y de la historia. Las mujeres y los niños fueron repartidos como sirvientes entre las familias de las élites, y los hombres sobrevivientes enviados como mano de obra a los ingenios azucareros o al ejército. La Sociedad Rural Argentina celebró la expansión de la frontera como “la victoria de la civilización sobre la barbarie”. El progreso llegó con fusiles Remington y cruces bendecidas.

Detrás de esa masacre vino el reparto de tierras. Más de 40 millones de hectáreas —un área mayor que Italia— fueron entregadas a menos de 2 000 terratenientes. Familias como los Martínez de Hoz, Anchorena o Menéndez construyeron fortunas sobre el despojo. Las pampas se llenaron de vacas y alambrados, y los pueblos originarios desaparecieron de los censos, convertidos en peones invisibles de una nación que se fundó sobre su tumba.

El saqueo no fue solo humano, también material. Argentina exportó entre 1880 y 1914 más de 800 millones de dólares en carne y cuero y más de 500 millones en cereales, equivalentes hoy a más de 40 000 millones USD actuales. Esa riqueza sostuvo el crecimiento de Europa mientras el sur quedaba vacío de pueblos y lleno de estancias. Las campañas al desierto abrieron el camino al capitalismo agrario y sellaron la pérdida del equilibrio ancestral entre el hombre y la tierra.

En las escuelas se enseñó que aquello fue una gesta heroica. En realidad, fue un genocidio con uniforme. Los que resistieron en silencio, los últimos mapuches y tehuelches del sur, mantuvieron encendida la memoria. Y esa memoria sigue ardiendo.

“Bajo la bandera de una república nacida del exterminio, el desierto nunca fue desierto, fue cementerio.”

Paraguay, la resistencia guaraní

Paraguay fue la utopía que Europa no toleró. Las reducciones jesuíticas, levantadas entre los siglos XVII y XVIII, albergaron más de 300 000 guaraníes que trabajaban sin esclavitud, compartían la tierra y producían música, ciencia y alimentos en equilibrio con la naturaleza. En ese territorio se construyeron más de 30 pueblos autónomos, con hospitales, talleres, imprentas y orquestas, un nivel de desarrollo que ninguna colonia española o portuguesa conocía.

Cuando la monarquía entendió que allí había un ejemplo de autogobierno indígena y solidario, envió su castigo. Entre 1750 y 1768 las tropas ibéricas arrasaron las reducciones, quemaron templos y esclavizaron a decenas de miles. El robo de tierras superó los 8 millones de hectáreas, y los bienes confiscados (oro, ganado, madera y yerba mate) equivaldrían hoy a más de 200 000 millones de dólares. Fue el inicio del exterminio sistemático de un modelo de sociedad justa.

La tragedia se repitió en el siglo XIX. Paraguay, ya independiente, se negó a endeudarse con bancos europeos y mantuvo una economía autárquica, libre de dominio extranjero. Esa independencia fue su condena. En la Guerra de la Triple Alianza (1864–1870), alentada por Gran Bretaña e instrumentada por Brasil, Argentina y Uruguay, el país perdió el 80 % de su población masculina.

De 1,3 millones de habitantes quedaron apenas 220 000, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. El saqueo posterior destruyó lo poco que quedaba: los vencedores se repartieron 160 000 km² de territorio, equivalente a una pérdida económica superior a 500 000 millones de dólares actuales.

Las minas de hierro, los bosques del Chaco, los cultivos y el ganado fueron vendidos a compañías extranjeras a precios de liquidación. Los archivos históricos calculan que entre 1870 y 1900 las exportaciones impuestas por los ocupantes sumaron más de 300 millones de dólares de la época, equivalente a 15 000 millones actuales, en maderas, cueros y minerales. El Paraguay quedó convertido en ruina, pero no en silencio. Las mujeres reconstruyeron el país con manos vacías. Los guaraníes resistieron la extinción cultural, preservando su lengua y su memoria.

“Lo que España, Portugal y sus herederos no entendieron fue que la verdadera riqueza no era el oro ni la tierra, sino la dignidad de un pueblo que nunca aceptó ser esclavo.”

Brasil, el látigo portugués

Brasil fue la mina y la plantación más cruel del imperio portugués.

Cuando Pedro Álvares Cabral desembarcó en 1500, más de 5 millones de indígenas habitaban el territorio, organizados en más de 1.400 pueblos y etnias que vivían del bosque, de los ríos y de la pesca. Su cosmovisión no conocía la propiedad privada ni la codicia. En menos de un siglo, esa población fue reducida a menos de 1 millón de sobrevivientes, víctimas de la esclavitud, las epidemias y la caza humana.

Américo Vespucio, el navegante florentino que acompañó las primeras expediciones portuguesas, marcó los mapas con su nombre y borró los de los pueblos que encontró. Brasil nunca lo perdonó: su nombre quedó como sinónimo de impostura y despojo.

Durante más de tres siglos (1500–1822), Portugal saqueó el país con precisión matemática.

El valor total de los recursos extraídos supera los 3,2 billones de dólares actuales (estimaciones comparadas con el PIB y la cotización del oro histórico).

- 1,1 billones USD provienen del oro de Minas Gerais, Goiás y Bahía, donde se extrajeron más de 1.100 toneladas entre 1690 y 1820.

- 1 billón USD corresponde al comercio de azúcar, tabaco, maderas y algodón, productos que transformaron a Lisboa en el puerto más rico del Atlántico.

- Y más de 1 billón USD fue generado por trabajo esclavo no remunerado, con 5 a 5,5 millones de africanos capturados, de los cuales más de un millón murió en la travesía.

El puerto de Salvador de Bahía fue el epicentro del tráfico humano, y el de Río de Janeiro, la puerta del oro. Solo entre 1700 y 1800 se exportaron 3.000 toneladas de oro y 12 millones de toneladas de azúcar, equivalentes a unos 2,5 billones USD de riqueza robada. Las selvas atlánticas pagaron el precio: más de 80 millones de hectáreas deforestadas para los cañaverales y minas, y 6 millones de indígenas exterminados entre 1500 y 1800.

Brasil fue un laboratorio de la esclavitud industrial.

Los barcos portugueses llevaban cuerpos, no mercancías. Los capataces medían el valor de un hombre por la fuerza de sus músculos y el color de su piel. En las minas de Ouro Preto y Sabará, los esclavos morían antes de los 30 años. La tierra se volvió un cementerio sin cruces.

Y sin embargo, en medio del horror, surgió la resistencia. En Palmares, Zumbi y su pueblo fundaron el mayor quilombo de América, una república libre que sobrevivió un siglo al látigo portugués. Allí, el tambor sustituyó la cadena y la dignidad volvió a pronunciar su nombre.

“Brasil fue el espejo donde se vio el verdadero rostro del colonialismo: oro, azúcar, sangre y silencio. Nada más, y nada menos”

El saqueo continental

Durante más de tres siglos, América fue desangrada para financiar el ascenso de Europa.

De Alaska a Tierra del Fuego, de Veracruz a Potosí, de Cartagena a Bahía, el continente entregó su oro, su plata, su gente y su alma. Ningún imperio, antes ni después, extrajo tanto de un territorio conquistado.

Cifras duras del despojo (1492–1824)

Recurso o concepto · Volumen estimado · Valor actual aproximado (USD 2025) Principales potencias beneficiadas

Oro

- 180 000 toneladas

- 11 billones USD

- España, Portugal

Plata

- 150 000 toneladas

- 5,8 billones USD

- España

Azúcar y tabaco

- 200 millones toneladas

- 2,3 billones USD

- Portugal, España, Holanda

Cacao, algodón, añil y maderas

- 1,2 billones USD

- España, Portugal, Inglaterra

Trabajo esclavo africano (≈15 millones de personas)

- 14 billones USD (valor de producción no pagado)

- Portugal, España, Inglaterra

Tierras usurpadas a pueblos originarios

- 80 millones km²

- Incalculable

- Todos los imperios europeos

Pérdida demográfica indígena

- De 70 millones a 4 millones en 200 años

- Genocidio reconocido

El total estimado del saqueo supera los 34 billones de dólares en valores presentes.

Esa riqueza alimentó el nacimiento del capitalismo europeo, la revolución industrial británica, la expansión naval de Portugal y la banca española que aún sostiene fortunas coloniales. Cuerpos y riquezas viajaban en la misma dirección:

América sangraba hacia Europa, África lloraba esclavos, Europa contaba monedas.

- En México, los templos fueron fundidos para llenar galeones.

- En Perú y Bolivia, los hombres murieron bajo montañas que no eran suyas.

- En el Caribe, las islas quedaron vacías de taínos y llenas de africanos encadenados.

- En Brasil, la selva se convirtió en plantación y el cuerpo humano en moneda.

- En Chile y Argentina, los pueblos mapuches y pampas fueron cazados en nombre del progreso.

El saldo humano:

- Más de 60 millones de muertos, entre indígenas exterminados, esclavos africanos y mestizos desplazados.

- Más de 400 lenguas desaparecidas.

- Más de 5.000 años de culturas arrasadas.

El saldo económico:

- Un continente empobrecido que nunca recibió reparación, y una Europa que construyó su modernidad sobre un crimen impune.

- El “descubrimiento” fue un eufemismo para el robo, y la “evangelización” una máscara para la esclavitud.

Eduardo Galeano lo escribió sin temblar la pluma:

“Las venas de América Latina siguen abiertas, porque nunca se cerraron. Solo cambiaron de manos los bisturíes.”

América no fue descubierta. Fue desposeída.

- Los imperios europeos construyeron su riqueza sobre los huesos del continente y la memoria de los pueblos originarios.

- Y mientras en Europa se levantaban catedrales, aquí se cavaban fosas.

El saqueo no terminó en 1824.

- Hoy continúa en las minas, en los contratos, en los tratados comerciales y en las multinacionales que siguen cobrando en oro lo que compran en silencio.

“Nada quedó fuera del botín: ni los cuerpos, ni los dioses, ni la tierra.”

El balance del saqueo

América entera fue convertida en una inmensa mina abierta, una plantación infinita, un taller sin salario. En tres siglos de dominio ibérico se exportaron hacia Europa más de 330.000 toneladas de oro y plata, equivalentes hoy a más de 16 billones de dólares. Con ese metal se financiaron las coronas de España y Portugal, las guerras de Europa y el nacimiento del capitalismo moderno.

El costo humano fue igual de descomunal. De los 70 millones de habitantes que poblaban el continente antes de la llegada de Colón, más de 60 millones fueron exterminados por las armas, las epidemias, el hambre o el trabajo forzado. Cada tonelada de oro enviada a Sevilla costó miles de vidas indígenas. Cada cargamento de azúcar o tabaco representó pueblos enteros desaparecidos.

Los virreinatos no fueron administraciones: fueron empresas extractivas al servicio del saqueo. En México, Perú y Bolivia se abrieron las entrañas de la tierra. En el Caribe y Brasil se arrancaron cuerpos de África para sembrar con látigos.

En Chile y Argentina se expropiaron tierras a fuego. En toda América se impuso una misma ecuación: riqueza europea, pobreza americana.

Mientras Europa construía catedrales con el oro robado, América levantaba tumbas. España y Portugal alimentaron el lujo de sus cortes y el poder de sus bancos, pero dejaron tras de sí un continente mutilado, desangrado, endeudado desde su origen.

Los archivos del saqueo no son leyendas: están en los galeones hundidos, en las cuentas de los Fugger alemanes, en las fortunas de Sevilla y Lisboa que aún brillan con oro americano.

Europa se civilizó con sangre ajena.

Y cuando el oro se agotó, empezó la nueva rapiña: las repúblicas endeudadas, las compañías extranjeras, las concesiones mineras. Nada cambió, solo cambió el nombre del dueño.

“Los conquistadores se fueron, pero los banqueros se quedaron.” Galeano

Reflexión sobre lo ocurrido

América no fue descubierta, fue interrumpida.

Antes de 1492 existían civilizaciones que conocían el cielo, los ciclos del agua, la arquitectura sin hierro y la medicina sin bisturí. Los pueblos originarios del continente no necesitaban redentores ni maestros, porque habían construido un equilibrio entre naturaleza y espíritu que Europa no entendía.

El “descubrimiento” fue en realidad una amputación: la ruptura de una historia que avanzaba por su propio cauce. La espiritualidad indígena fue reemplazada por la codicia cristiana. En nombre de Dios se destruyeron templos que no hacían daño a nadie, se impusieron dogmas sobre pueblos que nunca habían necesitado infiernos ni paraísos para entender la vida. Las almas se contaban como botines y la conversión se pagaba con sangre.

El oro se convirtió en sacramento, la tierra en mercancía, el hombre en instrumento. El Evangelio se usó como espada, y la cruz fue el primer estandarte del extractivismo.

Las cifras son tan elocuentes como los silencios.

Entre 1492 y 1824 se calcula que más de 80 millones de personas fueron asesinadas, esclavizadas o murieron a consecuencia directa del sistema colonial.

La Iglesia recibió entre el 10% y el 20% de las riquezas extraídas en América (lo que hoy equivaldría a más de 3 billones de dólares) a cambio de bendecir el genocidio y coronar la impunidad.

- El cielo se llenó de santos, y la tierra de tumbas.

- El saqueo no terminó: cambió de nombre y de bandera.

- Hoy se llama minería a cielo abierto, deuda externa, tratados de libre comercio, inversiones extranjeras directas.

- Los galeones se transformaron en multinacionales, los encomenderos en corporaciones, las mitas en contratos laborales.

- América sigue exportando lo mismo: oro, litio, cobre, soja, energía y silencio.

- Europa se enriqueció con la sangre del sur y ahora la llama “ayuda al desarrollo”.

- Estados Unidos repite el patrón y lo llama “cooperación estratégica”.

- Nada es nuevo, solo cambian los uniformes.

“No fueron los dioses los que nos abandonaron, fuimos nosotros los que les entregamos la tierra.” Subcomandante Marcos

“América no fue un milagro que se perdió, fue una herida que aún respira.”

El mayor exterminio de la historia

Ninguna guerra moderna igualó la devastación del siglo XVI y sus siglos siguientes. La cuenta de los muertos no es una metáfora, es un padrón de ausentes país por país.

México

Población estimada antes de 1521: veinticinco millones. Un siglo después, menos de dos millones. Más de veintitrés millones de vidas perdidas por guerras, epidemias, trabajos forzados y hambre.

Colombia

Población indígena estimada al contacto, entre tres y cinco millones en el territorio histórico muisca, quimbaya y caribe. Hacia 1700, menos de ochocientos mil. Entre dos y cuatro millones de muertos y desaparecidos. Más de un millón doscientos mil africanos subastados en Cartagena, vidas rotas que también cuentan en la pérdida humana.

Venezuela

Pueblos arawak y caribe en el oriente y centro norte con unos quinientos mil habitantes a inicios del siglo XVI. Tras el siglo de las perlas y las plantaciones, menos de cien mil sobrevivientes en la franja costera. Cuatrocientos mil exterminados o desplazados. Medio millón de esclavos africanos forzados al cacao, otra herida en la misma cuenta.

Ecuador

Cañaris, quitos y paltas sumaban cerca de un millón y medio antes de la conquista. Hacia 1700 quedaban menos de quinientas mil personas indígenas. Un millón desaparecido por epidemias, minas y mita. Trescientas mil muertes atribuidas a circuitos mineros y traslados forzados según registros coloniales.

Perú

Tahuantinsuyo con más de diez millones de habitantes antes de 1532. Un siglo después, poco más de un millón. Nueve de cada diez personas ausentes. Millones muertos en el corredor Cajamarca- Cusco- Potosí y Huancavélica.

Bolivia Alto Perú

Población originaria en el área andina y altiplánica: entre ocho y diez millones según estimaciones históricas previas. Un siglo y medio después, menos de un millón. Más de nueve millones perdidos por mita, minas y epidemias. Ocho millones de muertos asociados a la plata de Potosí según crónicas y padrones de repartimiento.

Chile

Población mapuche, diaguita, aymara y selk’nam: cercana a un millón antes de la ocupación hispana. Entre siglo XIX y primeras décadas del XX las campañas y epidemias dejan menos de doscientos cincuenta mil indígenas registrados. Más de setecientas cincuenta mil vidas perdidas o borradas del censo. En la llamada pacificación del sur, más de cien mil muertos y ochenta mil desplazados.

Argentina

Población indígena superior a trescientos veinte mil antes del avance militar decimonónico. A fines del XIX, menos de veinticinco mil reconocidos. Más del noventa por ciento exterminado o asimilado por la fuerza. Cuarenta y cinco mil víctimas directas entre asesinados esclavizados y deportados en la Campaña del Desierto. Cuarenta millones de hectáreas arrebatadas, que expulsaron a comunidades enteras.

Paraguay

En el ciclo jesuítico más de trescientos mil guaraníes organizados en reducciones. Tras la expulsión de los jesuitas y el reparto de tierras quedan comunidades fragmentadas. En la Guerra de la Triple Alianza, población total de un millón trescientos mil. Al terminar sobreviven doscientos veinte mil, en su mayoría mujeres y niños. Más de un millón de muertos y desaparecidos. Pérdida territorial y económica que condenó a generaciones.

Brasil

Población indígena superior a cinco millones en 1500. Un siglo después, menos de un millón. Seis millones de indígenas muertos por caza humana, epidemias y servidumbre. Entre cinco y cinco millones y medio de africanos esclavizados trasladados a ingenios y minas. Más de un millón fallecido en la travesía atlántica antes de tocar tierra.

Este es el inventario del vacío. Detrás de cada cifra hubo un nombre, una lengua, una ceremonia. un río sagrado. El crimen se llamó conquista, evangelización y progreso. La herida sigue abierta.

- Los pueblos no murieron.

- Resisten en sus lenguas, en su música, en su memoria.

- Hablan con los mismos sonidos con que saludaban al sol antes de la llegada de las carabelas.

- Sus cantos suben desde el altiplano, cruzan la selva y bajan por el Amazonas como si el tiempo nunca hubiera pasado.

- El conquistador creyó haberlos enterrado, pero solo los cubrió de silencio.

- Cada idioma indígena que sobrevive es una victoria sobre el olvido.

- Cada niño que aprende una palabra en quechua, mapudungun o guaraní es una derrota de quinientos años de sometimiento.

- La historia no puede reescribirse, pero sí contarse con dignidad.

- América no pide perdón, exige respeto.

- El saqueo se escribió con sangre, la memoria se escribe con verdad.

- El futuro pertenece a los pueblos que recuerdan.

Y en ese recuerdo está la fuerza de una tierra que sigue girando, herida pero viva, bajo el mismo sol que vio nacer a sus primeros hombres.

“Lo que fue saqueado con sangre debe ser devuelto con verdad.”

Bibliografía

- Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552)

- Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno (1615)

- Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina (Siglo XXI, 1971)

- ONU, Informe sobre genocidios históricos y derechos de los pueblos indígenas (2019)

- CEPAL, Estimaciones económicas históricas del saqueo colonial (2024)

- FAO y UNESCO, Lenguas y culturas originarias en riesgo de extinción (2023)

- Levi, Primo, Si esto es un hombre (Einaudi, 1947)

Imagen: (Imagen de Dioscoro Puebla via WikiCommons)