Vladimir de la Cruz

(Intervención en el Acto “Voces contra el Bloqueo: Memoria viva de 65 años de bloqueo.”, organizado por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales Manuel Mora Valverde, Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde la Universidad Estatal a Distancia, UNED, con participación del Jefe de la Misión Diplomática de Cuba en Costa Rica, Eric Valdés, realizado en el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, el martes 28 de octubre del 2025).

Nos reúne el compromiso de protestar y luchar contra el Bloqueo o Embargo, como también lo llama Estados Unidos, de carácter criminal, que por 65 años ha impuesto a la República y al pueblo de Cuba.

El Bloqueo es un acto que viola la Carta de las Naciones Unidas, las normas que regulan el Derecho Internacional, que afecta la libre determinación de los pueblos a su propio desarrollo político, económico, social, cultural relaciones internacionales, altera y viola del derecho a la Paz. Es un acto de reflexión sobre el impacto y la historia de este bloqueo, en solidaridad con el valiente y heroico pueblo de Cuba.

Bajo el concepto de Bloqueo o de Embargo, contra la República y el pueblo de Cuba se agrupan un conjunto de leyes, de medidas y acciones del gobierno estadounidense, todas de carácter coercitivo y represivo que de manera unilateral, a modo de gendarme internacional ha impuesto extraterritorialmente hacia Cuba y contra sus relaciones internacionales, habida cuenta de que Cuba no es un Estado de la Unión Americana, ni un Estado asociado, como lo es Puerto Rico, ni es una colonia de los Estados Unidos.

Este conjunto de leyes y regulaciones impuestas a Cuba regulan prohibiciones, relaciones económicas, comerciales y financieras, entre otros aspectos.

Este tipo de medidas empezaron en octubre de 1960 bajo el gobierno de Dwight D. Eisenhower, con motivo de las expropiaciones, de compañías y de ciudadanos estadounidenses, que se impulsaban por el gobierno revolucionario, después de derrotada la tiranía de Fulgencio Batista.

A medida que la Revolución cubana se afianzaba y avanzaba las medidas también se iban atilintando, alcanzando un alto nivel de tensión con la crisis de los misiles en octubre de 1962.

La presión del bloqueo hasta 1992 se hizo directamente a Cuba. A partir de ese año Estados Unidos se excedió en las medidas, provocando acciones extraterritoriales, al imponer sanciones a terceros países que acogieran a empresas cubanas, o subsidiarias de ellas y a barcos que comerciaran con Cuba.

Entre las leyes y regulaciones que se usaron y establecieron con este carácter fueron una vieja ley de 1917, que prohibía comerciar con el Enemigo, y las que durante la Revolución se fueron dando como las leyes de “Cooperación Internacional”, de 1961; la de Regulaciones al “Control de los Activos Cubanos”, de 1963; la “Ley para la Democracia en Cuba”, de 1992, también conocida como “Ley Torricelli”; la “Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas”, de 1996, también conocida como “Ley Helm-Burton”.

En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales, siendo por ello la primera ley transnacional en el mundo. También impuso la “Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio”, del año 2000.

La Revolución Cubana en 1959 había hecho surgir un país, una República totalmente independiente; había marcado el inicio de una nueva época en las relaciones políticas, diplomáticas e internacionales, en todo el continente, al declararse como una Revolución Socialista, el 16 de abril de 1961, a 90 millas de los Estados Unidos.

En aquellos años el mundo socialista, el Sistema Mundial Socialista, el llamado Bloque del Este, se concentraba en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en los países socialistas de la llamada Europa Oriental, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, además de China, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Mongolia, Yemen del Sur (1967-1990), al que se integraba Cuba desde 1961.

La URSS comprendía 14 Repúblicas: Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Moldavia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ucrania y los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania.

También se comprendía como parte de esa lucha socialista internacional la lucha insurgente y de liberación nacional que se daba en distintas partes del mundo, especialmente en su carácter anticolonial en África y Asia.

Por breves períodos, en el esquema de la Guerra Fría, se conceptuaron como “países de tipo o de orientación socialista”, considerando algunos casos de gobiernos reformistas por las reformas que impulsaban, o “países en vías de desarrollo socialista”, que fueron parte del Movimiento de Países No Alineados, entre ellos Laos, Kampuchea Democrática, Egipto (1952-1973), Siria (1955–1961, 1963–2024), Irak (1958-1963, 1968-2003), Guinea Ecuatorial (1958-1978), Malí (1960-1991), la República Democrática de Somalia (1969-1977), Argelia (1962-1991), Birmania (1962-1988), República Popular de Angola (1975–1990), República Centroafricana, Libia (1969-2011), República Popular de Mozambique (1975–1990), Tanzania (1964-1985), Zambia (1964-1991), Ghana (1960-1966), Perú, por su gobierno reformista (1968-1975), Sudán (1969-1972), República Popular del Congo (1969-1991), Chile, bajo el gobierno de Salvador Allende, (1970-1973), Jamaica (1972-1980), Cabo Verde (1975-1991), Santo Tomé y Príncipe (1975-1991), Uganda (1969-1971), Indonesia (1959–1966), India (1947-1991), República Popular de Bangladés (1971–1975), República Democrática de Madagascar (1972–1991), Guinea-Bisáu (1973–1991), Derg (1974–1987), República Democrática Popular de Etiopía (1987–1991), República Democrática Popular Lao (1975–1991), República Popular de Benín (1975–1990), República Árabe Saharaui Democrática (1976-1991), Seychelles (1977–1991), República Democrática de Afganistán (1978–1991), Gobierno Popular Revolucionario de Granada (1979–1983), Nicaragua (1979–1990), República Popular de Kampuchea (1979–1989), Zimbabue (1980–1991), Burkina Faso (1983–1987), Segunda República del Turquestán Oriental (1944–1949 y la India.

Esta descripción alteraba las concepciones geopolíticas de los Estados Unidos como la potencia hegemónica, de tipo capitalista, luego de la II Guerra Mundial, en su preocupación por el avance del socialismo y la lucha por el socialismo a escala mundial.

El mundo, después de finalizada la II Guerra Mundial se dividió en los Bloques socialista y capitalista, en los Bloques del Este y del Oeste, y por los símbolos de la existencia de los países detrás de las llamadas “Cortina de Hierro” y de la “Cortina de Bambú”, en el Asia y extremo oriente, originando del mismo modo el marco de las relaciones internacionales bajo el concepto de la Guerra Fría, que fue un paraguas de contención, que se impuso al avance de las luchas por el socialismo.

La Liberación Nacional de las colonias impulsó el Movimiento de Países No Alineados, como un nuevo bloque de países frente a los países socialistas y capitalistas.

En el marco de la Guerra Fría, en América Latina, los Estados Unidos, estimuló e impulsó las dictaduras, los gobiernos militares, autoritarios, no democráticos, el fortalecimiento de los ejércitos, las políticas conservadoras del Plan Truman, del 12 de marzo de 1947, que daba apoyo a los “pueblos libres” que “resistían los intentos de regímenes que amenazaban el capitalismo”, y las políticas económicas del Plan Clayton, a finales de la década de 1940, de 1946, e inicios de la década de 1950, orientadas a frenar y “neutralizar”, la presencia comunista y revolucionaria y movimientos insurrectos en las zonas agrarias y urbanas del continente, constituyendo una especie de Plan Marshall para América. El macartismo, en la década de 1950, como política de represión, hostilidad y excitación mental y nerviosa anticomunista, en los Estados Unidos, se proyectó al continente con prohibiciones, reacciones y represiones políticas para los comunistas, socialistas y movimientos revolucionarios de la izquierda política, y la persecución de personas de los distintos estratos sociales y profesionales, que se les acusara de comunistas, llevando a algunos de ellos a la muerte, como en los Estados Unidos, a la silla eléctrica.

La Revolución Cubana se levantó en ese marasmo, de esa inmovilidad política y de esa paralización que se presentaba, y de ese núcleo de contradicciones, como una gran lucha popular, democrática contra la dictadura de Batista, lo que gozaba de simpatía y apoyo en el continente, escapándose de los controles que Estados Unidos ejercía de los movimientos revolucionarios, agrarios y campesinos latinoamericanos.

Frente a la insurgencia armada, revolucionaria, socialista y de la lucha de clases, también desde los Estados Unidos se impulsó la teoría del desarrollo por etapas del crecimiento y evolución económica, proponiendo avanzar a mejores estadios de desarrollo, sin necesidad de ir por la vía socialista, avanzando por mejoramiento del sistema capitalista, y sin la necesidad de sustituir el sistema capitalista. Lo usual era ubicar a los países en niveles o etapas de desarrollo, dentro del capitalismo.

La lucha armada, como una vía para la revolución socialista fue un amplio tema de discusión y de acción revolucionaria.

La lucha pacífica y la lucha armada fue tema de discusión en las décadas de 1960 y 1970, con las vías electorales o pacíficas de la revolución que fueron parte de esta dinámica. La política de la coexistencia política entre los sistemas capitalista y socialista, de la década de 1960, contribuyó en este escenario político e ideológico.

Las izquierdas se dividieron en estas discusiones y prácticas políticas. Frente a alzamientos de luchas armadas fracasadas, la insurgencia revolucionaria de Cuba, por la vía armada, de manera exitosa despertó los entusiasmos del triunfo socialista en el continente, aspecto que no se tenía avizorado. Cuba se levantó como un faro luminoso.

Los Movimientos de Liberación Nacional en África y Asia especialmente cobraron fuerza y se sumaron en la lucha conceptuada hacia el socialismo.

El triunfo de la Revolución Cubana estimuló parte de estas concepciones. Trató de articular el esfuerzo de la transmisión de experiencias revolucionarias, con la convocatoria a la Conferencia de la Tricontinental, en 1966, que reunió todo tipo de organizaciones, partidos y movimientos de izquierda, socialistas, comunistas y revolucionarios, que se enmarcaron en la lucha por la Liberación Nacional, la consolidación de la Independencia de las colonias y la Soberanía nacional. En la Conferencia de la Tricontinental participaron 500 representantes de 82 países, de Asia, África y América Latina, con una delegación importante de fuerzas de izquierda de Costa Rica que asistió. El próximo año se celebrará el 60 aniversario de aquel encuentro. De allí partió el Che Guevara en la década de 1960 a proyectar ese ideal revolucionario, con su consigna de “crear dos, tres, muchos Vietnam”, dado el empuje revolucionario de la lucha del pueblo vietnamita en esos años.

Por aquellos años también se hablaba del Tercer Mundo, que comprendía a esos países que hoy se conceptúan en el llamado Sur Global.

En 1967, Cuba impulsó la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) y la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), como parte de las políticas de solidaridad y apoyo a la liberación nacional de las colonias y pueblos oprimidos. La Revolución Cubana se convirtió en el país líder de este tercermundismo y de estas organizaciones internacionales.

El siguiente movimiento exitoso de lucha armada triunfante, en el continente, lo constituyó, a finales de la década de 1970, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, también con un carácter antidictatorial muy marcado, sin una Bandera Socialista, como no se ha desarrollado de esa manera, aunque sí perfilaba ese rumbo.

En ambos procesos, el de Cuba y el de Nicaragua, con distintas intensidades y compromisos, desde Costa Rica se contribuyó a apoyar la insurgencia revolucionaria. Desde Costa Rica se contribuyó al proceso revolucionario de Cuba, en arma y a denunciar los apoyos mercenarios que se hacía desde la costa caribeña a la contra revolución cubana y a las acciones, vinculadas a la invasión de Bahía Cochinos. Especial apoyo hubo con el proceso insurreccional en Nicaragua, con las Brigadas Internacionales de combatientes costarricenses, que jugaron un papel muy destacado en la lucha contra la dictadura de Somoza y luego en la defensa de la Revolución Sandinista, enfrentando a los grupos contrarrevolucionarios que empezaron actuar contra ella desde Costa Rica, comandadas estas Brigadas por el compañero Manuel Mora Salas, esta noche aquí presente junto con otros compañeros combatientes internacionalistas.

Desde finales de la década de los 50, con la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, se apoyó en Costa Rica el triunfo revolucionario del Movimiento 26 de Julio, su heroica lucha y el triunfo de la Revolución Socialista en Cuba.

Desde entonces se ha tenido, con Cuba y su pueblo, en alto, la bandera de la solidaridad, del respeto al cauce impreso de su Revolución, a la no injerencia en los asuntos internos de Cuba, y a respetar el desarrollo socialista de Cuba. Con ese brío se recibió al Canciller Raúl Roa García, cuando vino a la Conferencia de la OEA en 1960, cuando se empezaba a acusar a Cuba de su tendencia socialista. En aquella Conferencia aquí se le llamó a Raúl Roa “Canciller de la Dignidad”, defendiendo la Revolución Cubana.

A inicios de esta década el presidente Kennedy impulsó para contrarrestar el impacto de la Revolución Cubana el Plan de la Alianza para el Progreso, el Banco Interamericano para el Desarrollo y los Cuerpos de Paz; impulsó el Mercado común Centroamericano y una serie de organismos y planes regionales, entre ellos el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que reúne a los ejércitos de Centroamérica, organismo del cual Costa Ria forma parte como país observador por no tener oficialmente ejército; congeló los activos cubanos en Estados Unidos, inclusive embargó el pago del arrendamiento de EE. UU. a Cuba que debía hacer por la Base militar de Guantánamo, embargo que permanece en «custodia» de un juez de EE. UU., que ha dispuesto de esos fondos como si fueran propiedad de EE. UU.

La Organización de Estados Americanos impuso sanciones multilaterales a Cuba el 26 de julio de 1964, que fueron levantadas el 29 de julio de 1975. En 1962 se expulsó a Cuba de la OEA y Estados Unidos exigió el rompimiento de relaciones diplomáticas. México fue el único país que no las rompió.

Con el presidente Carter se suspendieron regulaciones y restricciones, que las reinstauró Reagan en 1982, probablemente bajo la presión del auge de la insurgencia militar en Centroamérica, especialmente en El Salvador y Guatemala, luego del triunfo sandinista en Nicaragua.

Estados Unidos ha normalizado sus relaciones diplomáticas y comerciales con países comunistas como China y Vietnam, que los derrotó militarmente. La existencia de los exiliados cubanos establecidos en el estado de Florida ha dificultado el acercamiento de Estados Unidos con Cuba.

Algunos sectores productivos y sociales de Estados Unidos han presionado por mantener relaciones comerciales con Cuba. Por presión de los agricultores estadounidenses, el embargo fue debilitado, durante un tiempo, por la “Ley de Reforma de Sanciones y Mejora de las exportaciones”, que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, en octubre del 2000 y firmada por el presidente Clinton. La moderación del embargo permitió también la venta de bienes agrícolas y medicinas por razones humanitarias, por un breve período.

Ante la creciente demanda de productos cubanos, legisladores partidarios del libre comercio, elegidos por los estados del Oeste y las grandes llanuras centrales, de fuerte influencia y tradición agrícola, han intentado desde el 2000 suavizar o eliminar el embargo. Cuatro veces la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha apoyado levantar las restricciones de viajes, siendo apoyada en el 2003 por primera vez por el Senado. Sin embargo, el presidente George W. Bush, vetó el proyecto de ley.

En el año 2004, la administración de George W. Bush aplicó un nuevo paquete de medidas dentro de la llamada “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre”. Dentro de las medidas tomadas, se limitan los viajes y envíos de remesas a solo los familiares cercanos (padres, abuelos, hijos, hermanos), y se alargó la espera para viajar a Cuba a tres años, en el año 2006, con el objetivo de restringir aún más los viajes de los estadounidenses a Cuba. Se impuso también la pena de cárcel y grandes multas, hasta de un millón de dólares, e ilegalizó la compra, por parte de ciudadanos estadounidenses, de bienes de consumo fabricados en Cuba fuera de Estados Unidos

El Bloqueo o el Embargo afecta a Cuba en millones de dólares. De acuerdo con el gobierno cubano, Cuba ha dejado de recibir, por exportaciones y servicios, 40 427,5 millones de dólares, ha tenido pérdidas en el comercio por reubicación geográfica del comercio por 592 millones de dólares, ha afectado a la producción y los servicios por 2 866,2 millones de dólares, el embargo tecnológico ha afectado en 9 375,0 millones de dólares, los servicios a la población se han afectado en 1 565,3 millones de dólares, en el campo monetario financiero la afectación ha sido de 8 640,2 millones de dólares y las limitaciones la emigración ha significado 6 533,8 millones de dólares.

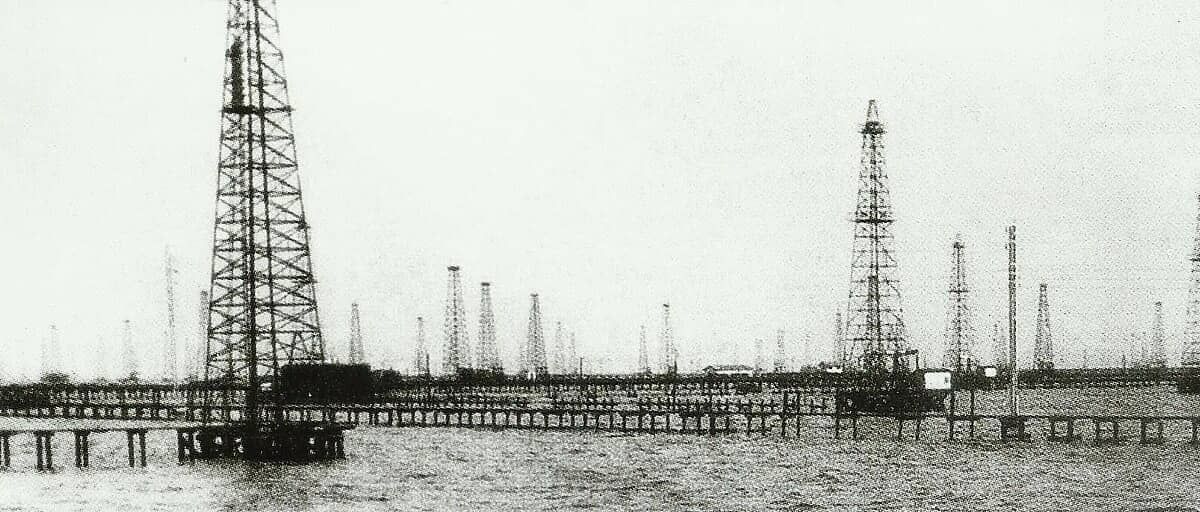

Los Estados Unidos no ha dejado de creer que está, por su cercanía geográfica con Cuba, en la posición que tuvieron a finales del siglo XIX, cuando en 1898, con motivo de la Firma del Tratado de París, se involucraron en la llamada Guerra Hispano Estadounidense, que le permitió apropiarse de Puerto Rico, de las Filipinas y de Guam, sin poderse apropiar en ese momento de Cuba, la última importante colonia española que luchaba por su Independencia, que España negociaba con Estados Unidos, imponiéndose el dominio estadounidense desde 1899 hasta 1902, reservándose Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente en la isla, en caso de que surgieran nuevos conflictos internos, y apropiándose a la vez, por arriendo, de la base militar de Guantánamo, territorio que tenía de manera ilegal, para asegurar y proteger las “inversiones estadounidenses”, imponiendo la Enmienda Platt en la Constitución Cubana de 1901, y ejerciendo control de aduanas y de préstamos de Cuba.

En los años siguientes los Estados Unidos tuvo un peso enorme en la economía y política de Cuba. La Enmienda dio origen a lo que en Cuba se conoce como la “República Plattista”.

Frente al desarrollo de la Revolución en la Sierra Maestra, en 1958, en vísperas del triunfo revolucionario Estados Unidos impuso un embargo de armas al régimen de Fulgencio Batista.

Con el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, con la primera Ley de Reforma Agraria de Cuba, las expropiaciones que siguieron de empresas estadounidenses, que la propia Corte Suprema de Estados Unidos las validó, situación que Canadá y Reino Unido también habían aceptado.

En 1960 Cuba firmó un acuerdo con la Unión Soviética para comprar azúcar a cambio de petróleo ya que las empresas establecidas en Cuba, Texaco, Esso y Shell, se negaron a refinar, lo que obligó a Cuba a tomar la decisión de la nacionalización de ellas, lo que llevó al presidente Eisenhower a romper relaciones con Cuba, el 3 de enero de 1961, siguiendo con la ruptura con las relaciones comerciales, basándose en una “Ley de Comercio con el enemigo de 1917”, ley surgida en el marco de la I Guerra Mundial.

En 1933 se fortaleció esta ley por el Congreso de Estados Unidos que facultó al presidente para imponer sanciones económicas contra países extranjeros a través de la prohibición, la limitación o la regulación de las transacciones comerciales y financieras con países hostiles a Estados Unidos en tiempos de guerra. Eran los tiempos de desarrollo de la URSS, a partir del 30 de diciembre de 1922, y del avance del fascismo en Italia, a partir 31 de octubre de 1922, y del nazismo en Alemania, a partir del 20 de febrero de 1920.

De ese modo, a la Revolución Cubana había que descarrilarla desde sus inicios. Así impulsó los Estados Unidos la intervención de la CIA en Bahía Cochinos, en abril de 1961, y medidas para debilitar la vida económica de Cuba, reducir los salarios reales y monetarios, ocasionar hambrunas, desesperación y provocar con ello el derrocamiento del gobierno revolucionario.

Cuba se integró al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), que era la alianza comercial de los países socialistas, que le permitió mantenerse en pie, situación que se sostuvo hasta la caída de la URSS y de los países socialistas, a pesar del bloqueo que ya había iniciado Estados Unidos.

Esta situación obligó a tomar medidas restrictivas, en el llamado período especial, desde 1991 hasta prácticamente el 2007, en el consumo de combustible, de electricidad, en inversiones en la refinería, en la fábrica de níquel.

Estados Unidos aprovechando esta situación arremetió nuevamente impulsando las leyes para la “Democracia en Cuba” o “la Ley Torricelli, de 1992”, del gobierno de George Bush, ley que incluía sanciones para las empresas estadounidenses que mantuvieran tratos con Cuba a través de subsidiarias y prohibía que buques que recalaran en Cuba lo hicieran también en Estados Unidos.

Una segunda Ley, llamada “Para la Libertad y la solidaridad Democrática Cubana” o “Ley Helms-Burton” endureció la anterior ley estableciendo el derecho de acción civil contra cualquier persona que «trafique» con bienes de ciudadanos estadounidenses confiscados o expropiadas en Cuba, aplicable a actos realizados en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos.

Se entendía, en esta ley, los actos de vender, transferir, distribuir, dispensar, truecar, dirigir, disponer de propiedad confiscada, o bien comprar, rentar, recibir, poseer, controlar, usar, adquirir o mantener un interés en propiedad confiscada; o a quien se involucre en una actividad comercial usando o beneficiándose de algún modo de propiedad confiscada, o cause, dirija, participe, obtenga provecho y de se involucre en el tráfico por medio de otra persona.

La “Ley Helms-Burton” le permite a Estados Unidos convertir en delito actos cometidos fuera de sus fronteras y tratarlos tal como si se hubieran cometido dentro de ellas.

Con esta ley se obligó a que empresas extranjeras terminaran sus negocios en Cuba y se redujeran las inversiones y cancelaran sus acuerdos comerciales con Cuba.

En el 2014 los presidentes Barak Obama y Raúl Castro anunciaron la normalización de las relaciones diplomáticas. El gobierno de Obama eliminó a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, facilitó las transacciones de exportación, financieras y comerciales y permitió el ingreso de inmigrantes cubanos a Estados Unidos cuando hubieren pisado la costa de este país.

En el 2017 se deterioran nuevamente las relaciones de Estados Unidos con Cuba, a la llegada de Donald Trump a la presidencia. Con Trump se revertieron las medidas tomadas por Obama y tomó 240 medidas contra Cuba. Entre ellas restringió viajes, prohibió que estadounidenses se alojen en hoteles del Estado cubano como en residencias privadas de ciudadanos cubanos, lo que afectó a más de 400 hoteles cubanos.

En el 2019 prohibió los viajes de estudiantes a Cuba, la llegada de aviones corporativos, cruceros, veleros y barcas pesqueras estadounidenses a Cuba, eliminó los permisos para que ciudadanos estadounidenses asistan u organicen encuentros o conferencias profesionales y participen en presentaciones públicas, talleres, competiciones atléticas o no atléticas y exhibiciones en Cuba, limitó la llegada de vuelos de aerolíneas estadounidenses a Cuba, y los vuelos comerciales de aerolíneas, los vuelos chárter y los vuelos chárter privados estadounidenses a Cuba.

Trump, también vetó los servicios de empresas destinadas a entregar remesas de dinero a Cuba, limitando las dirigidas a ciudadanos cubanos a $1000 por trimestre. Restringió importaciones, reincorporó a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Impuso restricciones a navieras que exportan petróleo desde Venezuela a Cuba.

Con Trump se ha fortalecido el incrementado y el endurecimiento de las medidas del bloqueo a Cuba.

El endurecimiento del embargo durante el gobierno de Donald Trump es una de las causas principales de la reducción del crecimiento de Cuba desde el 2019. Mientras que el crecimiento de Cuba fue de un 2,2% en el año 2018, en el 2019 registró solo un 0,8%.

Con las medidas impuestas por Trump, Cuba no puede acceder a ningún mecanismo de compensación ni a recursos externos de organismos financieros internacionales.

A pesar de las sanciones al petróleo venezolano, Cuba ha continuado recibiendo petróleo venezolano, pero ha caído la cantidad de barriles de petróleo venezolano de 32 000 bpd de crudo, en el 2023, a 8000 bpd en junio de este año, 2025.

También, en junio Trump prohibió transacciones financieras directas o indirectas al ejército cubano, prohibió a ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba, con algunas excepciones a foros y conferencias internacionales, y prohibió el turismo estadounidense a Cuba y el envío de remesas a Cuba.

Trump respalda el embargo económico a Cuba y se opone a los llamamientos para su eliminación en Naciones Unidas y otros foros internacionales.

El Bloqueo o el Embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Ha sido condenado 30 veces por la Asamblea General de Naciones Unidas.

La comunidad internacional sostiene que el Bloqueo viola el derecho internacional.

En octubre de 2016, la votación en la ONU para poner fin al embargo Cuba contó con la abrumadora cantidad de 191 votos en contra y dos abstenciones: Estados Unidos e Israel, los dos únicos países que históricamente han votado en contra.

El máximo órgano de debate de Naciones Unidas ha reafirmado, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos, y la libertad de comercio y navegación internacionales

El resultado de las votaciones del Proyecto de Resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, presentado por Cuba en la Asamblea General de la ONU, es el siguiente, en orden cronológico.

Votaciones en la ONU sobre la resolución contra el bloqueo a Cuba (1992–2024)

|

Año

|

A favor

|

En contra

|

Abstenciones

|

Ausencias

|

|

1992

|

59

|

3 (Estados Unidos, Israel, Rumanía)

|

71

|

46

|

|

1993

|

88

|

4 (Estados Unidos, Israel, Albania, Paraguay)

|

57

|

35

|

|

1994

|

101

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

48

|

33

|

|

1995

|

117

|

3 (Estados Unidos, Israel, Uzbekistán)

|

38

|

27

|

|

1996

|

137

|

3 (Estados Unidos, Israel, Uzbekistán)

|

25

|

20

|

|

1997

|

143

|

3 (Estados Unidos, Israel, Uzbekistán)

|

17

|

22

|

|

1998

|

157

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

12

|

14

|

|

1999

|

155

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

8

|

13

|

|

2000

|

167

|

3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)

|

4

|

15

|

|

2001

|

167

|

3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)

|

3

|

16

|

|

2002

|

173

|

3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)

|

4

|

11

|

|

2003

|

179

|

3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)

|

2

|

7

|

|

2004

|

179

|

4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)

|

7

|

7

|

|

2005

|

182

|

4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)

|

1

|

4

|

|

2006

|

183

|

4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)

|

1

|

—

|

|

2007

|

184

|

4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)

|

1

|

—

|

|

2008

|

185

|

3 (Estados Unidos, Israel, Palaos)

|

2

|

—

|

|

2009

|

187

|

3 (Estados Unidos, Israel, Palaos)

|

2

|

—

|

|

2010

|

187

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

3

|

—

|

|

2011

|

186

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

3

|

—

|

|

2012

|

188

|

3 (Estados Unidos, Israel, Palaos)

|

2

|

—

|

|

2013

|

188

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

3

|

—

|

|

2014

|

188

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

3

|

—

|

|

2015

|

191

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

0

|

—

|

|

2016

|

191

|

0

|

2

|

—

|

|

2017

|

191

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

0

|

—

|

|

2018

|

189

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

0

|

1 (Moldavia)

|

|

2019

|

187

|

3 (Estados Unidos, Israel, Brasil)

|

2 (Colombia, Ucrania)

|

1 (Moldavia)

|

|

2021

|

184

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

3 (Brasil, Colombia, Ucrania)

|

4 (Myanmar, Moldavia, República Centroafricana, Somalia)

|

|

2022

|

185

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

2 (Brasil, Ucrania)

|

4 (Liberia, Moldavia, Somalia, Venezuela)

|

|

2023

|

187

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

1 (Ucrania)

|

3 (Moldavia, Somalia, Venezuela)

|

|

2024

|

187

|

2 (Estados Unidos, Israel)

|

1 (Moldavia)

|

3 (Afganistán, Ucrania, Venezuela

|

El embargo tiene el objetivo de evitar el éxito del plan económico del estado cubano, evitando así que la Revolución Cubana sirva de ejemplo en otros países latinoamericanos.

Desde 1964 del Departamento de Estado también ha afirmado que Cuba representa una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos y un desafío abierto a la Doctrina Monroe.

El Bloqueo no ha impedido que algunos países no se sometan a las presiones de la Casa Blanca, que actúan como socios comerciales de Cuba, tanto en las importaciones como exportaciones, como son China, España, Alemania, Portugal, Suiza, Países Bajos, Indonesia, Singapur, México, Argelia, Brasil.

En las relaciones comerciales internacionales, Cuba no puede usar el dólar estadounidense en sus transacciones, lo que le impide tener cuentas bancarias en terceros países en ese tipo de moneda y acceder a créditos por parte de bancos estadounidenses o sus filiales en otros países. Tampoco puede acceder a créditos de instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo

En el ámbito sanitario, el embargo ha afectado la llegada de equipos e implementos médicos como oxígeno medicinal, medios de diagnóstico, medicamentos varios, ventiladores pulmonares y los insumos necesarios para llevar a cabo fertilizaciones in vitro y trasplantes de diverso tipo debido a la imposibilidad de comprar productos estadounidenses dentro de esta categoría.

La violación que hace los Estados Unidos por el carácter extraterritorial de su política de Bloqueo ha sido denunciada en los documentos finales de las Conferencias o Encuentros mundiales como la XIX Cumbre del MNOAL, la III Cumbre Sur, la Resolución contra el bloqueo adoptada en el marco de la 38 Cumbre de la Unión Africana, la de la VIII Cumbre de la CELAC, la XXIII Cumbre del ALBA-TCP, la Declaración del Comité de Coordinación Conjunta G77-MNOAL, la 47 Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM y la 48 reunión ministerial del G77 y China, entre otros foros importantes.

El bloqueo económico, comercial y financiero socava la economía cubana, afecta, directamente, el bienestar de la población, sin distinguir entre sectores sociales o actores económicos, o políticos.

El bloqueo limita los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses y vulnera la soberanía de terceros Estados al imponer sanciones extraterritoriales.

Consideremos algunas cifras. 10 minutos de bloqueo equivalen a 142 mil 966,82 dólares, 2 horas de bloqueo equivalen a 1,4 millones de dólares aproximadamente, 2 días de bloqueo equivalen a 40 millones de dólares, 6 días de bloqueo equivalen a 129 millones de dólares aproximadamente, 16 días de bloqueo equivalen a 339 millones de dólares aproximadamente, 2 meses de bloqueo equivalen a 1 600 millones de dólares.

Desde el mes de marzo de 2024 al 28 febrero del 2025 el bloqueo ha causado daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en 7.556,1 millones de dólares.

El bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por 2 billones 103 mil 897 millones de dólares.

En los más de sesenta años de bloqueo el impacto ha sido de 170 000.677,200 millones de dólares, una factura que se le ha pasado al pueblo cubano, que heroicamente la ha resistido aun cuando afecta e impacta a todos los sectores de la sociedad cubana, obstaculizando el bienestar y desarrollo y bienestar del pueblo cubano.

El bloqueo afecta el cuadro básico de medicamentos de Cuba en todo sentido, en producción de medicinas. En adquisición de tratamientos y medicamentos avanzados de fabricación estadounidense, en adquisición de equipos de las diversas especialidades médicas, que ha repercutido para elevar las listas de espera en cirugías casi a un millón de personas.

Empresas de fabricación de instrumentos médicos como Baxter Healthcare, la primera en ventas de máquinas de diálisis a América Latina, y la empresa Drake Whillock, tienen prohibido vender equipos a Cuba.

En educación el bloqueo también tiene su impacto, especialmente en la adquisición de materiales educativos y en la producción de libros de texto. Solo en el 2024 se dejaron de producir textos docentes equivalentes a 2.147.300 ejemplares para escuelas.

En el campo de las exportaciones cubanas el bloqueo provocó daños y perjuicios por 2.608.000 millones de dólares.

Del mes de marzo del 2024 al de febrero del 2025, 40 bancos extranjeros se negaron a realizar operaciones con entidades bancarias cubanas (27 bancos de Europa, 6 de América y 7 del resto del mundo), con 140 operaciones involucradas.

El impacto de la inclusión en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, que se ha hecho de Cuba, ha sido significativo para el sector del turismo. Ha hecho reducir el número de visitantes casi en un 50% solo de la Unión Europea.

De marzo de 2024 a febrero de 2025 ese impacto ha sido 2 mil 528 millones 791 mil 469 dólares.

Estados Unidos ha impuesto requerir visa de entrada a cualquier persona que haya viajado a Cuba lo que ha generado un efecto adverso en la llegada de visitantes de los 42 países y ha desalentado los viajes de estadounidenses a Cuba.

En el sector de energía y minas, los daños en este mismo periodo se estima en 496 millones 75 mil 620 dólares. La Unión Nacional Eléctrica reporta el monto más grande de las afectaciones, con 279 millones 345 mil 500 dólares.

Desde el 10 de enero de 2024, la central termoeléctrica Ernesto Che Guevara no ha podido recibir repuestos para sus bombas luego de que la empresa italiana proveedora C.R. Technology Systems fuera adquirida por Trillium Flow Technologies, que gestiona las compras desde EE.UU.

Frente a toda esta criminal política hay dichosamente un rechazo universal al Bloqueo, así expresado en diversos foros internacionales y en las Asambleas Generales de la ONU, de 193 países, como la 80 Asamblea General que se realiza en estos días, que conocerá de nuevo el tema del bloqueo a Cuba.

De los 193 países miembros de la ONU, en esta ocasión del 2025, probablemente algunos países que han votado, en años anteriores, en contra del Bloqueo se abstengan o se sumen a las posiciones de los Estados Unidos por la presiones que están sufriendo directamente del propio presidente Trump, por la redefinición geopolítica que está impulsando para hacer de los Estados Unidos el país hegemónico más importante del mundo, y por estar tratando de imponer un poder mundial unipolar., con los Estados Unidos al frente, y como el gendarme internacional sin control ni límite. Pero, no habrá duda que la inmensa mayoría de países, y con ellos de pueblos del mundo, condena el bloqueo y exige que se suspenda o elimine.

De nuestra parte, condenamos el bloqueo, pedimos que se elimine, que se respete el Derecho de autodeterminación de los pueblos, que se respete la Independencia, la Libertad, la Soberanía de la República de Cuba.

Frente al Bloqueo, nos sumamos a clamar con el pueblo cubano, ¡Patria o Muerte, Venceremos!