Las luchas por los ríos confluyeron en el encuentro social Jäküii-Pacuare 20+

Esteban Barquero (Instituto Monteverde)

Dany Villalobos (Coordinador CBPC)

El pasado 29 y 30 de agosto en Bajo Pacuare de Turrialba, se realizó el encuentro Jäküii- Pacuare +20 +10, para conmemorar el 20 aniversario del plebiscito que liberó al río Jäküii-Pacuare de represas. Este plebiscito fue realizado en el año 2005 en el cantón de Turrialba con una victoria aplastante del 97% en favor del río y en contra de las represas.

Para este encuentro el Instituto Monteverde y el Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC) facilitaron la participación de una delegación de siete personas de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas como organización referente en la defensa de los ríos en los distritos rurales de Puntarenas.

La delegación estaba compuesta por representantes del proyecto Venas del Bosque en Monteverde, la Asociación COMUNIDADES de Guacimal y Santa Rosa, la ASADA de Punta Morales, y el Subcomité de Chomes, así como el Coordinador del CBPC, quienes compartieron información sobre las amenazas ambientales en las cuencas de los ríos Guacimal y Lagarto.

En el encuentro se realizaron actividades de intercambio de la historia de las comunidades que luchan por proteger los ríos en diferentes zonas del país. Participaron otras delegaciones de la Zona Sur, Talamanca y territorio indígenas Brörán, Yimba Cájc, Salitre, Sepecue y territorios Cabécares que habitan alrededor del río Jäküii y Duchí.

También hubo espacios informativos con investigadores expertos sobre las transformaciones y presiones que enfrenta el sistema eléctrico nacional, sobre todo por los intereses privados en el ámbito de la generación eléctrica, que aspiran a lucrar con el Mercado Eléctrico Regional (MER).

Sumado a esto, se enfatizó en la importancia de la soberanía energética y el derecho humano a la energía como orientadores para un modelo eléctrico justo, frente a la privatización y el lucro que plantea el modelo de libre mercado, que busca hacer negocios jugosos con un crecimiento insostenible de la demanda de grandes consumidores regionales.

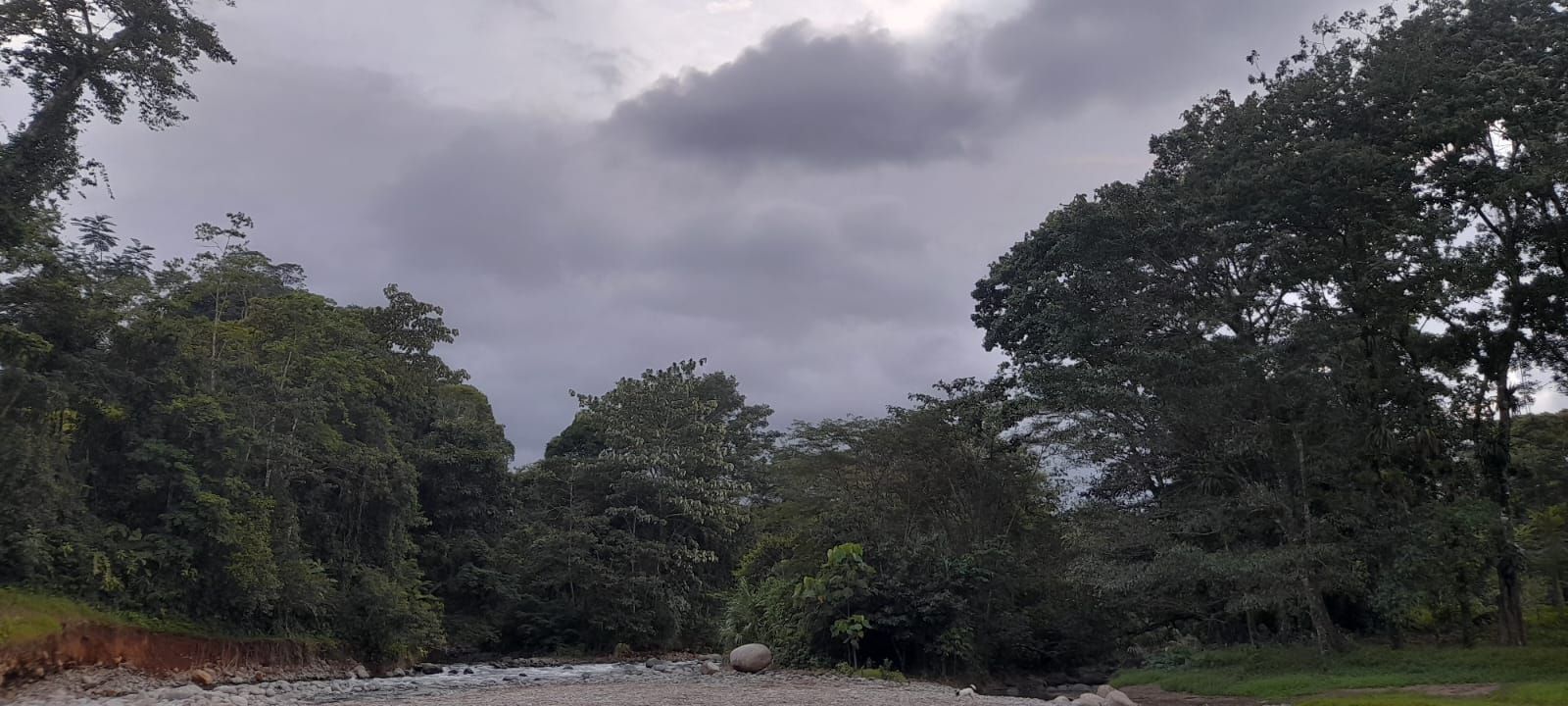

Hacia el cierre del evento, se realizó una visita a la escuela de Nimarí Ñak para realizar reflexiones finales sobre el problema de las represas, quebradores, sobreexplotación del agua, contaminación y otras amenazas a los ríos como ecosistemas. El cierre se realizó a las orillas del río Jäküii-Pacuare con la consigna principal de que el río será libre para siempre..

Contexto de los ríos en el CBPC

Igual que en el resto del país, los ríos del área del CBPC enfrentan amenazas al equilibrio de su ciclo ecológico. En la parte alta se realizan esfuerzos para proteger las nacientes y quebradas que originan los ríos y que están sometidas a una alta presión por la expansión turística e inmobiliaria, que a su vez genera una alta cantidad de aguas grises que hasta hoy han carecido de un tratamiento adecuado, contaminando el río Guacimal.

En la parte media y baja de las cuencas, la captación excesiva de agua para actividades como el riego han generado los principales conflictos, por aumentar la sequía, los usos recreativos y la condición de estrés hídrico en los meses más secos. Estas situaciones se han presentado principalmente en los ríos Veracruz, Acapulco, Aranjuecito, Guacimal, Lagarto, Abangares y Aranjuez.

Otra amenaza actual son las concesiones mineras en cauce de dominio público de los ríos, para procesar materiales de construcción. En todos los ríos del CBPC existen 10 o más solicitudes de concesión con fines de lucro (algunas ya aprobadas), cada una equivalente a una sección de 2 km dentro del cauce, que en suma abarcarían 20 km de extracción lineal de materiales en cada uno de ellos, devastando la biodiversidad y la función ecológica de conectividad acuática de los ríos como hábitat de multitud de especies.

Actualmente las organizaciones comunales de Guacimal y Chomes gestionan medidas para defender sus ríos. Una de estas medidas es una campaña de rotulación para el río Guacimal, destacando su valor histórico, cultural y ecológico para las comunidades, ya que las empresas evaden las consultas o dar información sobre sus proyectos, afectando zonas recreativas, el equilibrio ecológico del caudal, y las fuentes de agua de los pueblos.

La Alianza de Comunidades está comprometida con mantener la lucha por los ríos sanos en Puntarenas y seguir uniendo personas en esta causa. Además, se solidariza con las causas vigentes que defienden la justicia ambiental, económica y social de las comunidades, pueblos y territorios indígenas en todo el país, y se compromete a seguir cooperando para recuperar los ríos degradados y amenazados por proyectos extractivos y privatizadores.

Conclusiones:

El desafío ambiental en materia de ríos trasciende fronteras regionales y nacionales, por este motivo es fundamental seguir colaborando en las estrategias sociales para reivindicar los derechos de las comunidades, el ambiente y los ríos, así como el fortalecimiento de liderazgos, involucramiento de la juventud y la niñez para multiplicar la conciencia y garantizar el uso sostenible y cuido de los ríos y sus funciones ecológicas.

Se destaca la importancia de la gestión de los corredores biológicos como estrategia pública para atender la conectividad y el equilibrio en las cuencas hidrográficas, propiciando la participación activa de la población en temas ambientales. La educación ambiental y la inversión en acciones multiplicadoras serán esenciales para asegurar la efectividad de las metas del CBPC en materia de protección hídrica.