Vladimir de la Cruz

Las clases trabajadoras costarricenses empezaron a distinguirse con conciencia de clase a finales del siglo XIX. Iniciaron sus organizaciones con las sociedades mutualistas, las sociedades de socorros mutuos y las sociedades de mutuo auxilio, que eran organizaciones policlasistas, donde podían agruparse trabajadores, artesanos, obreros, estudiantes, patronos, hombres y mujeres en general. Mi abuelita materna Ofelia Rodríguez Rodríguez, perteneció a una de ellas en el siglo pasado, hasta su muerte.

Hacia 1870, por el impulso del padre Francisco Calvo, también fundador de la Masonería costarricense, surgen las sociedades de artesanos, las sociedades de obreros y las sociedades de trabajadores, que eran organizaciones clasistas, a las cuales solo podían afiliarse artesanos, obreros y trabajadores. Con éstas, la sociedad costarricense empezó a perfilarse y conocerse como una sociedad dividida en clases sociales.

A finales del siglo XIX, el Lic. Félix Arcadio Montero, el último Rector y Presidente de la Universidad de Santo Tomás, que se opuso a su cierre, destacó como un gran líder liberal en Costa Rica y en Centroamérica. Fundó el partido de Obreros y Artesanos, a finales de la década de 1880 y a principios de la década de 1890 fundó el Partido Independiente Demócrata, que afirmó esa conciencia clasista de los trabajadores, artesanos y obreros, cuando su partido llamaba a aglutinarse a los chaquetas, a los descalzos y descamisados contra el Olimpo y los Levitas, enfatizando en quienes estaban en el poder, y en las alturas políticas, y por la forma de sus vestimentas.

La lucha política de Félix Arcadio Montero, fue intensa. Obligó a que los partidos oligárquicos de ese momento, la mayoría liberales, impulsaran en su interior los llamados Clubes de Artesanos, Clubes de Obreros y Clubes de Trabajadores, como hace poco tiempo lo hacían los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y los partidos de izquierda, que tenían sus frentes, secciones y sindicatos de trabajadores.

Las luchas políticas de finales del siglo XIX hicieron que el partido Independiente Demócrata eligiera dos diputados, a Félix Arcadio Montero Monge y a Faustino Montes de Oca, y que uno de los partidos liberales eligiera diputado a su dirigente trabajador Víctor Golcher.

Las luchas políticas intensas llevaron a planear un atentado contra el presidente Rafael Iglesias Castro, cuya culpa se le echaron a Félix Arcadio Montero, motivo por el cual fue injustamente detenido y expulsado del país. A su regreso al país, en 1897, fue asesinado, envenenado, en el barco en que venía. Exaltado por el movimiento liberal centroamericano se le honró en su muerte. Casado con Rosa Segura Fonseca, sus hijos siguieron sus pasos liberales y vinculados al movimiento obrero y sus luchas, especialmente Bolívar, Arístides y Alejandro. Sus nietos, los Montero Vega, Álvaro y Arturo, también, militando en el Partido Comunista y su movimiento sindical, desde la gloriosa década de 1940-1948 hasta sus muertes, y uno de sus bisnietos, también ha sido dirigente sindical.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre 1901-1903, las sociedades mutualistas y las de trabajadores dieron paso a las Ligas Obreras y a los Sindicatos, tal y como existen hoy.

La sociedad costarricense había cambiado. Se construían los barrios Aranjuez y Amón, entre 1890 y 1912, la electricidad era un factor de progreso. El capitalismo agrario se había desarrollado. Había fábricas de gaseosas, de cervezas, imprentas, telares e hilanderías, se construían grandes edificios, se vendía electricidad al servicio privado desde 1896 en Alajuela, Heredia, Cartago y San José.

Las luchas obreras internacionales se conocían en el país. Las luchas de los trabajadores europeos y estadounidenses por la jornada de 8 horas, en 1886, 1888 y 1890 fueron seguidas en la prensa diaria, que ya existía desde 1886.

Una de las primeras demandas e inquietudes de los trabajadores nacionales fue la jornada de trabajo de 8 horas, que desde 1913, empezó a presionarse y celebrarse con el desfile del Primero de Mayo, como día Internacional de los Trabajadores.

Los sindicatos que surgieron a principios del siglo XX avanzaron en luchas y en huelgas, defendiendo salarios y condiciones de trabajo. En 1905 se constituyó la primera Federación de Trabajadores, en San José. Siguieron las de provincias, que a inicios de la década de 1910 ya existían algunas.

En 1909, el Centro de Estudios Sociales Germinal, que impulsaron Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, los científicos Jiménez Rojas, con cursos de capacitación a los trabajadores, los motivaron y condujeron para fundar la primera Confederación General de Trabajadores, única en todo el país desde 1913 hasta 1923, que se disolvió para unirse al recién fundado Partido Reformista, del sacerdote y General Jorge Volio Jiménez.

La década de 1910 -1920 golpeó fuertemente al país, por la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial y sus repercusiones, que crearon el ambiente para la llegada de Alfredo González Flores al gobierno, el impulso de sus reformas y el golpe de Estado que le dieron en 1917, entre otras cosas, por ese motivo.

De la crisis de la guerra mundial surgió la Revolución Rusa y su repercusión inmediata en Costa Rica, con el Dr. Aniceto Montero, que impulsó el Centro Socialista de Costa Rica, a modo de un partido identificado con las ideas comunistas, marxistas y especialmente leninistas. Cuando murió Lenin, en 1924, organizó desfiles de duelo con los trabajadores nacionales. También se dieron las condiciones para impulsar la Liga de las Naciones y la Organización Internacional del Trabajo, OIT,

La década de 1920 inició con el retorno a la democracia bajo el gobierno de Julio Acosta García, 1920-1924. En su gobierno fueron electos como diputados, que se identificaban con los trabajadores y sus luchas, José María Zeledón Brenes, Bolívar Montero Segura, el dirigente obrero Gerardo Matamoros, Jorge Volio Jiménez y Julio Padilla Romero.

A las luchas sociales de salarios, condiciones de vida y de jornadas de trabajo, a principios del siglo XX, desde 1908 hasta 1925, se dieron luchas y demandas para exigir una Ley de Accidentes de Trabajo, que protegiera especialmente a los trabajadores agrícolas que eran la mayoría nacional. Varias veces se intentó en el Congreso Nacional discutir y aprobar esta ley, sin éxito, pero luchando por ella cotidianamente.

Con el partido Reformista, enfrentando a los socialistas de Aniceto Montero, Jorge Volio había izado la bandera de la Ley de Accidentes de Trabajo, que era una demanda que venía en lucha desde 1908.

Se acababa de fundar la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del 1 de febrero al 11 de abril de 1919, organismo hoy parte de las Naciones Unidas para fomentar legislación laboral y social, trabajando conjuntamente empleadores, trabajadores y gobiernos. En 1917 había triunfado la Revolución Comunista en Rusia y en 1922 se había constituido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tuvieron mucha resonancia en Europa en esos años, exaltando el arribo de la clase trabajadora al poder.

Aún antes de la OIT, en Costa Rica ya se habían aprobado disposiciones ejecutivas y leyes que regulaban la relación trabajo-capital. Los trabajadores por su parte luchaban, demandaban y pedían regulaciones y leyes sobre sus condiciones de trabajo. Una de esas luchas se inició en 1908 demandando la Ley de Accidentes de Trabajo, adquiriendo fuerza esta lucha en 1925.

La ley aprobada no afectó a los terratenientes, a los cafetaleros ni a los bananeros dejando desprotegidos, en ese sentido a los trabajadores del campo, que pedían también atender las enfermedades endémicas y mordeduras de víboras entre otros accidentes de trabajo, y tener dispensarios médicos en los centros de trabajos agrícolas. Antecedente de esta Ley fue la Ley de Accidentes de Trabajo de México, de 1904, y lo establecido en la Constitución mexicana de 1917. Aunque no protegió a la inmensa mayoría de los trabajadores fue un avance muy importante.

En la constitución de la OIT se impulsó lograr mayor justicia social. Su trabajo se orientó a formular Convenios sobre distintas temáticas laborales y sociales.

El primero de sus Convenios internacionales del Trabajo, RATIFICADO por Costa Rica, es el del reconocimiento de la jornada de 8 horas diarias de trabajo y, luego, el de la semana laboral de 40 horas. Después siguieron los Convenios sobre salarios, sobre Higiene y seguridad del trabajo, el trabajo de las mujeres y los niños, el empleo, el paro y las migraciones, los seguros sociales y pensiones, riesgos profesionales, trabajos especiales, entre ellos el trabajo agrícola, el trabajo intelectual, el trabajo indígena, sobre los derechos de asociación de los trabajadores y sobre sus condiciones de vida.

El Convenio No. 12, aprobado en 1921 es sobre la reparación de accidentes de trabajo en la agricultura, que se amplió en el Convenio No. 17, de 1925, a la reparación de accidentes de trabajo y, por los Convenios números 18 y 19, de 1925, regularon la reparación de las enfermedades profesionales y la igualdad de trato en los accidentes de trabajo.

De inmediato a su fundación la OIT se preocupó en regular a los accidentes de trabajo, documentos que en la lucha de los trabajadores costarricenses por lograr la Ley de Accidentes de Trabajo no se conocían en ese momento. Sin embargo, la lucha iniciada desde 1908 para lograr la Ley de Accidentes de Trabajo era una necesidad en el país.

Las luchas políticas contra la dictadura de Tinoco y del inicio de la década de 1920, se habían fortalecido con las luchas huelguísticas y organizativas, desde 1918 hasta 1920, para lograr la jornada de 8 horas diarias, con la Ley No. 100 del 9 de diciembre de 1920.

La lucha por esta Ley de Accidentes de Trabajo era más de los sectores agrarios o campesinos que de los trabajadores urbanos. Al aprobarse esta Ley, la No. 53 del 31 de enero de 1925, sobre “Reparación por Accidentes de Trabajo” y sus reformas posteriores, se favoreció más la protección de los trabajadores urbanos, pero ya era una conquista social.

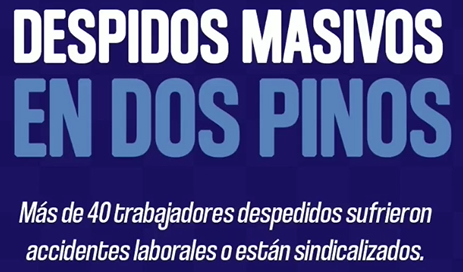

Desde aquellos años, hace 100 años o más, la preocupación por los accidentes de trabajo se agitaba como problema fundamental de los trabajadores, especialmente agrícolas. Durante años esa ley no se aplicó adecuadamente en su protección. Se mantuvieron las demandas por su cumplimiento y se reformó levemente sin detener los accidentes de trabajo, que siguen siendo una pesadilla para los trabajadores, sus familias, la seguridad social y el presupuesto nacional que tiene que atender estas situaciones. El Estado sigue indolente ante esta situación.

Los accidentes de trabajo son constantes y cotidianos. Hoy afectan tanto a trabajadores del campo como de las ciudades, y se regulan como todo aquello “que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el trabajo”; es cualquier percance que le ocurra a un trabajador durante su jornada laboral, o es consecuencia del percance del trabajo que realiza el trabajador.

Desde 1925 se han venido regulando los accidentes de trabajo, los riesgos laborales y profesionales y las enfermedades ocasionadas por los trabajos. Hoy se atiende por la Caja Costarricense del Seguro Social y especialmente por el Instituto Nacional de Seguros y su excelente Hospital del Trauma, a la población ocupada formal e informalmente, de los sectores Primario, Secundario y Terciario de la economía nacional, que sufren estas situaciones laborales.

En los últimos cinco años, con jornadas de trabajo nacionales de 8 horas diarias, los accidentes de trabajo no bajan de 110.000 al año, y alcanzan hasta 130.000 al año, afectándose los hombres en un 75% y las mujeres en un 25%.

Con el sistema de jornadas diarias de 12 horas de trabajo que se quiere imponer, al estilo de las jornadas esclavistas del siglo XIX, los accidentes de trabajo aumentarán, por las mismas condiciones que existen, y se mantendrán con esas jornadas de 12 horas, por lo menos en un 40% más de las que ya se producen. Es decir, podrán alcanzar de los 160.000 a 170.000 trabajadores accidentados por año, aumentando igual el número de los trabajadores fallecidos por accidentes laborales.

Los accidentes de trabajo actualmente se concentran principalmente en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y pesca, en la construcción, en la industria, en la administración pública, defensa y planes de seguridad social, en la construcción, en el comercio por mayor y por menor, así como en la reparación vehículos y motocicletas, en las Industrias manufactureras, las actividades de servicios administrativos y de apoyo y en las actividades de alojamiento y venta de comidas.

En la administración pública se produce el mayor número de accidentados, siguiéndole los sectores de la agricultura, la construcción y la industria. A nivel provincial Puntarenas, Limón y Guanacaste son las que reportan más siniestralidades laborales. Más del 90% de los accidentes de trabajo se producen en el mismo puesto de trabajo habitual, dentro o fuera del centro de trabajo. Por rango de edad la mayor cantidad de accidentes de trabajo se produce en trabajadores jóvenes, un 44%, entre 15 y 34 años, un 37%, entre los de 36 y 49 años, y un 18%. entre 50 y 65 años. En las mujeres trabajadoras a medida que aumenta la edad aumentan los accidentes.

De todos los accidentados un 78% resulta incapacitado entre uno y dos días, y el promedio de fallecidos por los accidentes de trabajo se mueve entre el 6% y el 10% de los trabajadores siniestrados. Los accidentes de trabajo se producen en las empresas que tienen menos de 9 trabajadores hasta las que tienen más de 50 trabajadores.

En el país hay más de 80.000 empresas sujetas a velar por la calidad de su trabajo y de sus condiciones de trabajo, de su seguridad e higiene ocupacional.

De acuerdo con el Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los inspectores del trabajo están facultados para investigar estas condiciones y a la vez están facultados para impulsar o recomendar medidas a fin de que se subsanen los defectos que ellos adviertan en la instalación, el montaje, en los métodos de trabajo que constituyan razonables peligros para la salud o seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no tiene la cantidad de inspectores en capacidad de realizar estas tareas de inspección laboral. De esas 80.000 empresas no se visitan 3000 al año para precisar problemas en el incumplimiento de las condiciones de salud y de seguridad laboral que se debe tener.

Celebramos el centenario de la Ley No. 53 del 31 de enero de 1925, sobre “Reparación por Accidentes de Trabajo”. Pero no podemos dejar de decir que la legislación actual y el sistema de seguridad social que atiende esta situación sigue siendo deficiente.

Los sindicatos deben poner más atención a este problema. En la campaña electoral que ya está encima, los partidos políticos deberían comprometerse en atender con mayores recursos la inspección laboral y de la seguridad social y de mejorar, hasta donde sea posible, las instituciones de salud pública que atienden a los accidentados.

Compartido con SURCOS por el autor.