¿Las personas no deseadas en Costa Rica?

Por: Bernardo Archer Moore

Presidente de ACUDHECA

No es lo mismo leerlo que haberlo vivido

Si nadie se los ha dicho antes, permítanme ser claro: Aunque algunos prefieran silenciarlo por vergüenza o conveniencia, esta es una verdad que llevo grabada en el alma, como un sello tribal destinado a transmitirse a las generaciones futuras.

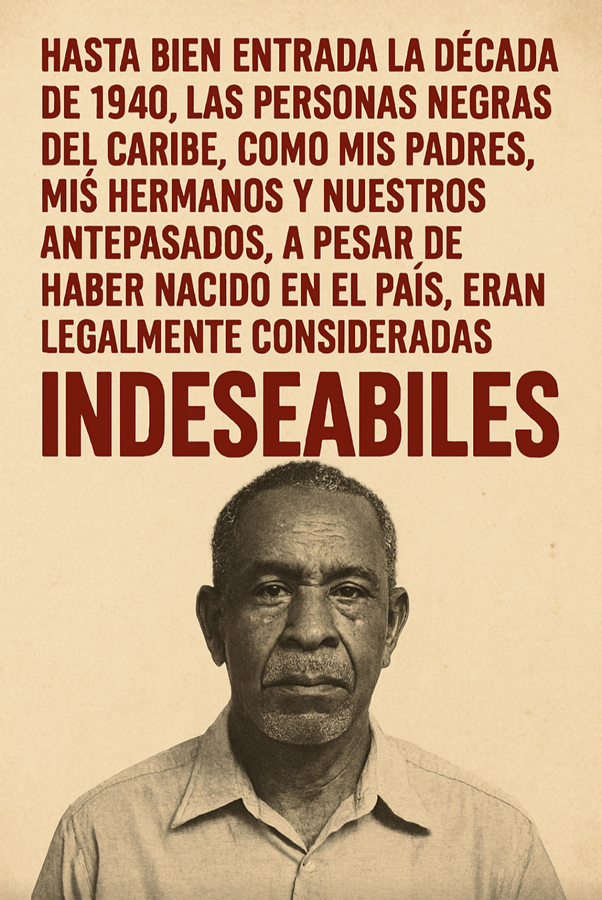

Hasta bien entrada la década de 1940, las personas negras del Caribe, como mis padres, mis hermanos y nuestros antepasados, a pesar de haber nacido en el país, eran legalmente consideradas personas indeseables en Costa Rica

Esta no fue una categoría simbólica: Tuvo consecuencias reales y devastadoras. Se tradujo en el despojo sistemático de tierras, en la negación de derechos básicos y en una exclusión deliberada por parte del Estado. Solo quienes han vivido esa experiencia pueden dimensionar el profundo dolor que conlleva.

En este contexto no caben los rodeos, la corrección política ni los discursos tibios. El mensaje debe ser claro y firme:

Exigimos la devolución de nuestras tierras

Sin importar quién las posea hoy, el Estado debe asumir su responsabilidad histórica:

Devolver lo que aún conserva en su poder (Administrados por INDER, SINAC, etc.) o expropiar a quienes se beneficiaron de aquella injusticia.

Que continúen siendo humedales y áreas de protección, pero propiedad de las familias originarias afrodescendientes en calidad de Reservas Privadas.

Por otro lado, la convivencia en nuestros territorios no es un derecho automático, sino un privilegio que debe merecerse a través del respeto mutuo a nuestras costumbres, cultura y modo de vida. Pero jamás la imposición de culturas foráneas.

Es cierto que muchos de nuestros mayores se vieron obligados a vender a precios ínfimos. Pero pocas veces se reconoce el papel activo que tuvo el propio Estado costarricense en ese proceso. No fue solo omisión; fue acción directa:

-

El abandono sistemático de la región, un cuasi apartheid de la región caribeña, que continúa hasta el día de hoy.

-

La negación persistente de inversión pública y promoción de inversión privada. Así como el frecuente redireccionamiento de las pocas existentes.

-

El respaldo tácito y expreso a invasiones de nuestras tierras por precaristas.

-

La obstaculización del derecho a titular nuestras propiedades.

-

Y, finalmente, la titulación masiva a favor del Estado, de políticos y de sus allegados.

En síntesis: Nuestras familias fueron empujadas a la marginalidad porque el Estado decidió que éramos inmigrantes no deseados.

Hoy, con dignidad, lo decimos en voz alta:

Por memoria, por justicia y por dignidad tribal.