El duelo como espejo del honor: resabios coloniales en la Costa Rica decimonónica

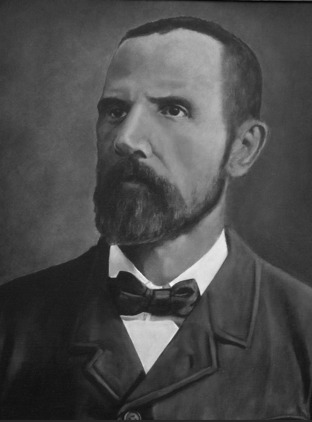

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

Introducción

El país enfrentó momentos en que el honor valía más que la vida, y la palabra empeñada tenía la dignidad de un juramento. En la Costa Rica republicana del siglo XIX, los duelos de honor formaron parte de una sensibilidad heredada de la Europa ilustrada, pero también de los resabios de barbarie de la sociedad colonial, donde la honra personal se confundía con la virtud moral. En aquellos años, los hombres públicos; políticos, escritores, militares y abogados, defendían su reputación con las armas, bajo la idea de que la verdad moral debía sostenerse no solo con argumentos, sino con valor.

El duelo de Eusebio Figueroa Oreamuno y León Fernández Bonilla

El duelo a muerte entre Eusebio Figueroa Oreamuno y León Fernández Bonilla, ocurrido en 1889, es quizá el más célebre de nuestra historia republicana. Ambos eran miembros prominentes de la élite intelectual costarricense. Figueroa, periodista combativo y de verbo incendiario, había criticado duramente a Fernández, médico, humanista y académico, en una serie de artículos que cruzaron los límites de la polémica ideológica. La disputa, alimentada por la vanidad y la pasión, se convirtió en cuestión de honor. Ninguno quiso ceder.

El encuentro se celebró en las afueras de San José, con pistolas reglamentarias y padrinos de respeto. Tras los disparos, Eusebio Figueroa cayó mortalmente herido, mientras León Fernández, consternado, arrojó su arma al suelo y se retiró de la vida pública durante años. La noticia estremeció al país. El arzobispo Bernardo Augusto Thiel condenó el hecho como “una afrenta a Dios y a la civilización”, mientras la prensa liberal lo presentó como una tragedia inevitable de su tiempo. Como escribí en el artículo: Honor y modernidad en la Costa Rica decimonónica: “el duelo entre Figueroa y Fernández no fue un acto de barbarie individual, sino la expresión ritual de una sociedad que aún no sabía conciliar la razón ilustrada con el orgullo caballeresco” (Villalobos Chacón, 2018, p. 59).

El duelo entre Eusebio Figueroa Oreamuno y León Fernández Bonilla, ocurrido el 4 de mayo de 1889, no solo marcó un hito trágico en la historia de los duelos costarricenses, sino también un punto de inflexión en las relaciones entre el Estado liberal y la Iglesia Católica. Tras el mortal desenlace, el cuerpo de Figueroa, periodista incisivo, polemista brillante y figura cercana al pensamiento anticlerical, fue objeto de controversia. El entonces arzobispo Bernardo Augusto Thiel, fiel a la doctrina que prohibía otorgar sepultura eclesiástica a quienes murieran en duelo, denegó los honores religiosos y la inhumación en campo santo. Para la Iglesia, Figueroa había cometido pecado mortal, tanto por desafiar el precepto “no matarás” como por haber participado voluntariamente en un acto condenado por el derecho canónico desde el Concilio de Trento.

La negativa episcopal escandalizó a los liberales, quienes vieron en esa decisión no un acto de piedad doctrinal, sino una intromisión intolerable en los derechos ciudadanos. En el contexto de una Costa Rica en proceso de secularización, el entierro de Figueroa se convirtió en un símbolo político: la lucha por la autonomía del Estado frente al poder eclesiástico. El presidente Próspero Fernández Oreamuno, suegro del fallecido, intervino de inmediato, profundamente indignado por lo que consideraba una humillación pública a la memoria de su yerno y a su propia autoridad como jefe del gobierno.

La respuesta fue fulminante. En un gesto de afirmación republicana, Fernández ordenó la apertura de los cementerios a la administración civil, decretando que todos los camposantos del país quedarían bajo jurisdicción del Estado y no de la Iglesia. El decreto de secularización, emitido el 19 de mayo de 1889, transformó de raíz la relación entre ambos poderes. Desde entonces, los cementerios costarricenses dejaron de ser lugares de exclusión moral y pasaron a ser espacios de igualdad ciudadana ante la muerte, donde la pertenencia religiosa no podía determinar el derecho a ser sepultado.

Este episodio fue más que una disputa ritual: representó la culminación de la ideología liberal que buscaba emancipar las instituciones públicas de la tutela clerical. Como señala Iván Molina Jiménez, “la secularización de los cementerios fue el gesto más visible del proceso de modernización liberal, pues simbolizaba el control del cuerpo aún en la muerte, por parte del Estado y no de la Iglesia” (Anticlericalismo y construcción del Estado liberal en Costa Rica, 2002, p. 97). En esa confrontación, el duelo dejó de ser solo un asunto de honor personal para convertirse en una batalla por la soberanía moral del país.

El propio Bernardo Augusto Thiel, figura culta y moderada, sufrió las consecuencias del conflicto. En 1889 fue expulsado temporalmente del país por decisión del gobierno, acusado de obstaculizar las reformas seculares. Su exilio simbolizó el choque entre dos concepciones del mundo: la de la fe que todo lo subordina a la ley divina y la del Estado moderno que reivindica la libertad de conciencia. En palabras de Eduardo Oconitrillo García, “la muerte de Figueroa cerró un ciclo: con su entierro civil comenzó la verdadera República laica de Costa Rica” (Historia política de la secularización, 1996, p. 143).

Con el paso del tiempo, la figura de Figueroa fue reinterpretada no solo como víctima del duelo, sino como mártir involuntario de la secularidad republicana. Su tumba, erigida en el nuevo cementerio civil, simbolizó el tránsito de la nación costarricense hacia una modernidad moral en la que el Estado, y no el púlpito, dictaba las normas de convivencia. La sangre del periodista y la indignación del presidente, unidas en la historia, sellaron la separación definitiva entre el “crucifijo y el poder civil”.

La doble tragedia del honor: venganza y redención

El duelo entre León Fernández Bonilla y Eusebio Figueroa Oreamuno, marcó una de las páginas más oscuras de la historia republicana costarricense a finales del siglo XIX. Lo que comenzó como una polémica entre intelectuales, una disputa entre la razón ilustrada y la pasión periodística, concluyó en una tragedia doble, moral y humana. Figueroa cayó mortalmente herido en el campo del honor; pero años después, su hijo, incapaz de soportar la afrenta que la muerte del padre simbolizaba, asesinó a León Fernández, consumando un acto de venganza que sobrecogió a la nación entera.

Aquel crimen, sucedido durante los últimos meses del gobierno del general Próspero Fernández Oreamuno, se convirtió en una parábola nacional sobre el ciclo del odio. La Costa Rica liberal, que se debatía entre el racionalismo emergente y las herencias caballerescas del pasado, vio en este hecho un espejo trágico de sí misma. La sangre derramada ya no respondía al honor, sino al desequilibrio moral que produce el orgullo cuando se disfraza de justicia. Como señala Norbert Elías, “toda sociedad que se emancipa de la violencia ritual lo hace pagando el precio del dolor que la violencia dejó en la memoria” (El proceso de la civilización, 1987, p. 156). El duelo, elevado antaño a símbolo de virilidad y civismo, mostraba así su rostro más bárbaro: la herencia de una cultura que confundía el valor con la venganza.

El asesinato de Fernández a manos del hijo de Eusebio Figueroa, tuvo una resonancia ética que trascendió la anécdota. Los periódicos de la época hablaron de “la maldición del honor”, y los intelectuales liberales comprendieron que la violencia simbólica debía ser sustituida por la palabra pública. El jurista costarricense Manuel María de Peralta escribió en una carta de 1890 que “la justicia del duelo pertenece a los pueblos sin ley, y su resurgimiento es un signo de que la civilización aún no ha completado su obra” (Cartas políticas y diplomáticas, 1892, p. 47). La sociedad aprendía, con espanto, que los ritos del orgullo no generan héroes, sino víctimas.

La muerte de León Fernández, además, tuvo un profundo efecto simbólico sobre el imaginario nacional. Aquel hombre que había fundado el Archivo Nacional, depositario de la memoria de Costa Rica, terminaba siendo él mismo víctima de una memoria distorsionada por el rencor. La ironía histórica no pasó desapercibida: quien había preservado el pasado, perecía por la incapacidad de otro de perdonarlo. Como ha expresado Tzvetan Todorov, “el verdadero uso de la memoria no es repetir el daño, sino aprender a no reproducirlo” (Los abusos de la memoria, 2000, p. 21). En esa enseñanza dolorosa se encierra la lección más profunda del episodio: la civilización comienza cuando el recuerdo del agravio se transforma en conciencia moral.

A partir de entonces, el duelo perdió legitimidad ética y social. El país comprendió que el honor no podía seguir siendo un pretexto para la violencia, y que el perdón, sublimación cristiana de la justicia, debía ocupar el lugar del odio. En el drama Figueroa–Fernández, la historia costarricense halló su más amarga pedagogía: la libertad no se defiende con balas, sino con la serenidad del espíritu y la grandeza del perdón.

León Fernández Bonilla: del duelo a la memoria nacional

Más allá del duelo, León Fernández Bonilla ocupa un lugar eminente en la cultura costarricense. Fue el fundador del Archivo Nacional de Costa Rica, concebido como el santuario de la memoria pública, el “granero del historiador”, según la hermosa metáfora de Lucien Febvre. En una época en que los documentos se dispersaban en archivos eclesiásticos o casas particulares, Fernández comprendió que la nación solo podría reconocerse a sí misma si ordenaba su pasado.

El gesto tiene algo de redentor: quien había conocido el peso trágico del duelo dedicó su vida a preservar la memoria escrita. En palabras propias: “Fernández comprendió que los pueblos sin archivos son pueblos sin destino, pues el olvido es la peor forma de muerte” (Villalobos Chacón, 2022, p. 91). Su obra fundacional estableció la tradición documental de la historiografía costarricense.

Fue además padre del notable historiador Ricardo Fernández Guardia, autor de Crónicas coloniales y El Erial, quien heredó la sensibilidad humanista y el amor por el pasado. En ambos, padre e hijo; se funde la conciencia de que la pluma debía reemplazar a la espada, y que la historia es el lugar donde el honor se purifica en la palabra.

Duelos y pasiones republicanas

El duelo no fue patrimonio exclusivo de los intelectuales. También los caudillos y hombres públicos del siglo XIX participaron en estos lances, donde el coraje personal servía como medida del liderazgo.

El propio Juan Rafael Mora Porras, héroe de la Campaña Nacional de 1856, protagonizó un duelo simbólico con un ciudadano de apellido Molina, tras un agrio intercambio de palabras. Ambos se presentaron al campo de honor, pero Mora disparó al aire y ofreció disculpas solemnes. Según relatan los cronistas, declaró: “No se mata a un compatriota por una palabra”. Aquel gesto de moderación lo engrandeció más que cualquier victoria. Como escribí en Ensayos sobre la República Liberal, “Mora comprendió que el valor más alto no era la puntería, sino el dominio de sí mismo, y que el honor podía defenderse también con prudencia” (Villalobos Chacón, 2021, p. 112).

Otro episodio recordado es el duelo frustrado entre Tomás Guardia Gutiérrez y el expresidente Jesús Jiménez Zamora, en 1872. Ambos, símbolos de visiones opuestas del poder, el militar autoritario y el civil ilustrado, estuvieron a punto de enfrentarse por agravios personales. La mediación de amigos comunes y del obispo Llorente evitó el derramamiento de sangre. Sin embargo, la anécdota reveló que, bajo la república liberal, el honor individual aún competía con la ley escrita.

La condena de la Iglesia y la prohibición legal

La Iglesia Católica condenó con firmeza los duelos desde mediados del siglo XIX. El arzobispo Thiel y sus predecesores advirtieron que quienes participaran en ellos incurrían en pecado mortal y serían excomulgados. La moral cristiana consideraba el duelo una herencia pagana, incompatible con la doctrina de la reconciliación. El papel de la iglesia en la erradicación moral del duelo como práctica para dirimir disputas, fue decisivo. Desde los primeros años de la república, los prelados observaron con inquietud la persistencia de este ritual violento entre los sectores ilustrados.

En una sociedad mayoritariamente católica, el duelo constituía no solo una ofensa al mandamiento “no matarás”, sino también una negación del principio cristiano del perdón. Los obispos costarricenses, especialmente Anselmo Llorente y La Fuente y Bernardo Augusto Thiel, denunciaron el fenómeno en sus pastorales, recordando que “ningún agravio justifica la muerte voluntaria de un hermano”.

La condena eclesiástica fue constante y severa. En 1884, el Boletín Eclesiástico de Costa Rica calificaba los duelos como “resabios de barbarie incompatible con la moral evangélica”, reflejo de una época en que la razón civil todavía no había reemplazado la emoción caballeresca. La excomunión era automática para quienes participaran como duelistas o padrinos, y los funerales cristianos podían ser negados a los caídos en tales enfrentamientos. De esa manera, la Iglesia actuó no solo desde la fe, sino también como poder pedagógico, intentando formar una ciudadanía capaz de resolver sus conflictos mediante la palabra y el juicio moral, y no por el acero o la pólvora. Como señala el historiador Jean Delumeau, “toda civilización cristiana se mide por su capacidad para transformar la violencia en penitencia y el orgullo en humildad” (El miedo en Occidente, 1989, p. 211).

La doctrina católica veía en el duelo un síntoma del orgullo desmedido y de la confusión entre honor y soberbia, virtudes terrenales que debían sublimarse en la humildad cristiana. Su lucha no fue sencilla: muchos de los protagonistas de estos encuentros eran hombres influyentes, miembros del gobierno, de la prensa o del foro judicial, lo que convirtió la batalla espiritual en un pulso contra las costumbres sociales más arraigadas. Como advierte José Manuel Núñez Espinoza, “la Iglesia costarricense del siglo XIX fue el principal agente de moralización pública, capaz de convertir el perdón en un acto de ciudadanía” (La Iglesia y la formación moral del Estado costarricense, 2010, p. 84). Con el paso del tiempo, la prédica pastoral, unida al avance del Estado de derecho y la educación laica, logró desacralizar la violencia como medio de reparación del honor. La palabra sustituyó al disparo, y la conciencia reemplazó a la espada.

El Estado costarricense, sin embargo, tardó en asumir una postura definitiva. Durante décadas, las autoridades civiles contemplaron los duelos como “asuntos privados entre caballeros”. No fue sino hasta 1906, bajo la presidencia de Cleto González Víquez, que el Código Penal incorporó disposiciones explícitas que prohibían y sancionaban el duelo, equiparándolo al homicidio o a las lesiones graves según el caso. Como he señalado en La cultura política costarricense y sus metamorfosis, “la penalización del duelo simbolizó el triunfo de la razón jurídica sobre la pasión aristocrática, y marcó la consolidación del Estado como único depositario legítimo de la violencia” (Villalobos Chacón, 2022, p. 88).

El duelo en América Latina: del rito de honor a la norma republicana

La práctica del duelo tuvo un recorrido paralelo en toda Hispanoamérica. En palabras de la historiadora Franziska E. Schmid, “durante las décadas finales del siglo XIX los duelos en Hispanoamérica formaban un sistema paralelo de justicia de caballeros, que nunca llegó a integrarse al derecho penal, pero sí operó como mecanismo de control social entre élites” (Law, Honor and Impunity in Spanish America: The Debate over Dueling, 1870-1920, 2015, p. 12). Fue un ritual de clase, pero también un mecanismo de legitimación social entre quienes creían que la ley era aún demasiado débil para proteger la honra.

En el ámbito latinoamericano, Argentina y Uruguay fueron los países donde la práctica alcanzó mayor intensidad. El historiador David S. Parker sostiene que “el duelo, y los códigos de honor que lo regían, funcionaron durante décadas como un sistema sombra de la ley, regulando en la práctica lo que la ley formal no quería o no podía decir” (The Pen, the Sword and the Law: Dueling and Democracy in Uruguay, 2022, p. 4). En esas repúblicas rioplatenses, el duelo fue parte del discurso liberal y del periodismo militante, donde la palabra escrita y la bala se confundían en un mismo concepto de virilidad cívica.

El país latinoamericano que más tardó en prohibirlo legalmente fue Uruguay, donde, paradójicamente, llegó a ser legalizado parcialmente en 1920 y mantuvo vigencia jurídica hasta su derogación en 1992. En palabras de Armando Braun Menéndez, “la persistencia del duelo en el Río de la Plata revela que la transición hacia un gobierno de normas fue más lenta de lo que se suele imaginar: incluso cuando el homicidio ya era delito, la ofensa al honor continuaba dirimiéndose al aire libre” (Mapocho, 1980, p. 31). Ello convierte a Uruguay en el último reducto del duelo codificado, un anacronismo elegante que sobrevivió hasta el umbral de la posmodernidad.

Conclusiones: el fin del duelo y el afianzamiento de una cultura de respeto a las leyes

Con el siglo XX, los duelos se extinguieron lentamente. El honor, antes ligado al coraje físico, comenzó a redefinirse como virtud cívica, vinculada a la verdad, la ética pública y el servicio al bien común. Las armas cedieron su lugar a la palabra, y la valentía se transformó en integridad moral. Como afirmé en El espíritu cívico y la metamorfosis del honor, “la Costa Rica republicana cambió el duelo por el debate, y en esa transición moral se jugó su madurez democrática” (Villalobos Chacón, 2020, p. 137).

No obstante, la memoria de aquellos lances nos recuerda que toda civilización nace también del conflicto entre la pasión y la ley, entre la emoción y la razón. La desaparición del duelo no fue una derrota del honor, sino su elevación a un plano moral superior. Hoy, el verdadero coraje no consiste en disparar por orgullo, sino en defender la verdad sin violencia, el respeto sin humillación y la justicia sin rencor.

En última instancia, como he sostenido en Ensayos sobre la virtud republicana, “una nación que pierde el sentido del honor, aunque sea pacífica, corre el riesgo de ser una nación sin alma” (Villalobos Chacón, 2019, p. 76). Costa Rica no perdió el honor: lo civilizó. En esa civilización moral, hecha de leyes, de educación y de respeto, reside la más alta victoria del espíritu.

Referencias

-

Braun Menéndez, A. (1980). Un duelo histórico: Mackenna–Carrera. Mapocho, 31.

-

Delumeau, J. (1989). El miedo en Occidente (siglos XIV–XVIII): Una ciudad sitiada. Madrid: Taurus.

-

Elias, N. (1987). El proceso de la civilización. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

-

Molina Jiménez, I. (2002). Anticlericalismo y construcción del Estado liberal en Costa Rica (1870–1900). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

-

Núñez Espinoza, J. M. (2010). La Iglesia y la formación moral del Estado costarricense (1821–1914). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

-

Oconitrillo García, E. (1996). Historia política de la secularización. San José: EUNED.

-

Parker, D. S. (2022). The Pen, the Sword and the Law: Dueling and Democracy in Uruguay. Montevideo: Ediciones Universitarias.

-

Peralta, M. M. de. (1892). Cartas políticas y diplomáticas. París: Tipografía A. Lahure.

-

Schmid, F. E. (2015). Law, Honor and Impunity in Spanish America: The Debate over Dueling, 1870-1920. Cambridge University Press.

-

Todorov, T. (2000). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós.

-

Villalobos Chacón, F. (2018). Honor y modernidad en la Costa Rica decimonónica. San José: Ediciones Humanidades.

-

Villalobos Chacón, F. (2019). Ensayos sobre la virtud republicana. Puntarenas: Editorial Pacífico.

-

Villalobos Chacón, F. (2020). El espíritu cívico y la metamorfosis del honor. San José: Editorial UTN.

-

Villalobos Chacón, F. (2021). Ensayos sobre la República Liberal. San José: EUNED.

-

Villalobos Chacón, F. (2022). La cultura política costarricense y sus metamorfosis. San José: Universidad Técnica Nacional.

*Historiador y Analista Político