Defender la Caja es defender sus nobles principios y óptima eficiencia asistencial y no implica en ningún momento tener que defender la gran incapacidad gerencial y administrativa de sus cúpulas dirigentes y líneas gerenciales, causantes directas del caos administrativo–financiero y de las “criminales listas de espera”.

Dr. Alfredo Ramírez Montero*

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Dicha crisis tiene una clara solución con pocas acciones viables e inmediatas que la resolverían en forma definitiva, pero que las altas dirigencias se han negado empecinada e ilegalmente a implementar.

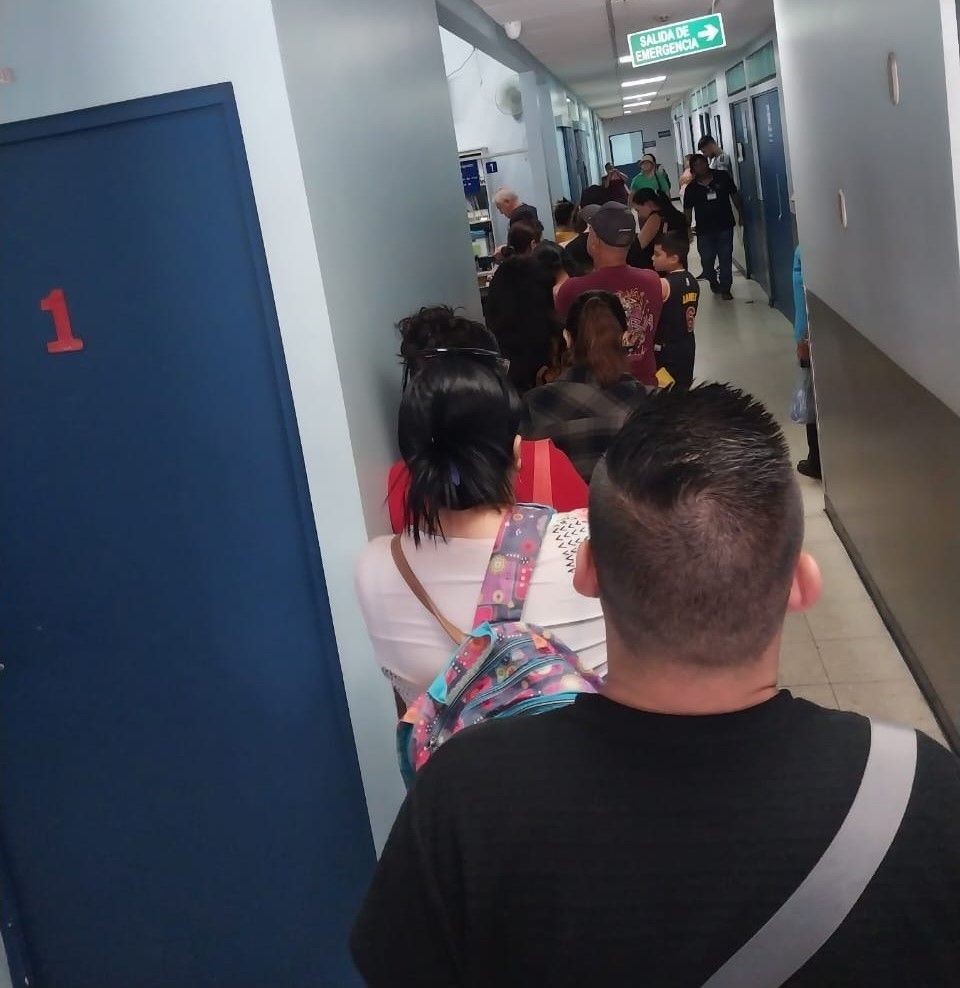

La Universidad de Costa Rica, y principalmente la Caja Costarricense de Seguro Social, conformaron un organismo llamado CENDEISSS (elefante blanco institucional) y una tal “Comisión de Estudios de Posgrado” (de la Vicerrectoría de Docencia de la UCR), los cuales se encargan de calcular cuántos especialistas necesita el país y se requieren en cada rama. Dichos organismos, con cierto tufillo prepotente, ponen las cuotas de ingreso a las especialidades “y santa palabra”. Con la iluminación del Espíritu Santo han sido capaces de saber cuáles serían las necesidades en cada uno de los siguientes años y se han encargado entonces de… ¡impedir la sobreoferta!… mientras que el país arrastra más bien, desde hace más de 15 años, un gran déficit de al menos 2.000 médicos, entre generales y especialistas, en clínicas y EBAIS del 1° y 2° niveles de atención (razón de las “filas madrugueras” en busca de consulta médica) y como faltante crítico en el 3er. y 4° nivel de atención hospitalaria, causa fundamental y primigenia de las “criminales listas de espera”.

Esta práctica podría ser legal en algunos mercados, pero en uno en donde media la salud y la vida de los ciudadanos, reviste entonces connotaciones morales, éticas y jurídicas muy delicadas. La ciudadanía es la gran perjudicada y las listas de espera actuales, de más de 1 millón 200 mil pacientes lo atestiguan.

Todo pinta a una solapada estrategia para crear poderes monopolizadores, restringiendo la cantidad de especialistas activos, dificultando su formación y manteniendo salarios en la Caja que no compiten con la media salarial del sector privado, así como altos precios en las consultas, intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos de hospitales y clínicas privadas, lo que sería un atentado contra los derechos de los propios médicos generales, aspirantes a conseguir cupos de posgrado de especialidad, pero fundamentalmente contra los más elementales derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, a la salud y a la atención médica oportuna de la ciudadanía, amparado por el artículo 21 de nuestra constitución y su amplia jurisprudencia, y en forma subsidiaria por los artículos 50, 73, 177 y Convenios Internacionales.

Las altas autoridades institucionales argumentan la incapacidad de los hospitales para recibir tantos practicantes en cada especialidad, hecho completamente falso, porque si algo necesitan, al menos los 9 hospitales nacionales generales y especializados y los 7 hospitales regionales (o sea 16 hospitales), son médicos residentes de posgrado de especialidad, que ya cuentan profesionalmente con la potestad de una gran capacidad resolutiva diagnóstico-terapéutica, para no tener que colocar irresponsablemente, como lo ha venido haciendo la Institución, dada su gran inopia de médicos residentes, a los internos universitarios en “rotación hospitalaria” (que todavía no son médicos incorporados al Colegio), a asumir y efectuar muchas de las funciones de los residentes, con el peligro de incurrir en “mal praxis”, al no ser todavía médicos titulados. Es claro que la conveniencia institucional con dicha práctica ilegal y desleal, es ahorrarse el salario que tendría que pagarle a los médicos residentes de especialidad, mientras que a los explotados y abusados “internos universitarios” no se les paga ni un cinco y muy pocos saben, que por el contrario, estos más bien tienen que pagar cada uno, aproximadamente una suma de 5,5 millones de colones, por la formación académica que el CENDEISSS alega, se les da en los hospitales públicos de la Caja, durante su año de práctica rotatoria como ”internos universitarios”. Valga además recordar que mientras esto sigue sucediendo, el año pasado 505 médicos generales ganaron el difícil (para no decir “coladero”) examen del CENDEISSS que les da derecho a optar por un cupo de residencia de posgrado de especialización, pero la Caja solo ofreció 300 plazas, que se constituyeron en la realidad en apenas ¡un poco más de 210, en medio de la tremenda crisis por falta de especialistas!

Ante todos estos hechos, que podemos respaldar con amplias y contundentes pruebas documentales y testimoniales, resulta claro que el gravísimo problema de las listas de espera (tipificado jurídicamente como verdadero crimen de “lesa humanidad”), que desprestigia a la Institución más querida y necesitada por nuestro pueblo, se solucionaría rápida, radical y definitivamente, con sólo que la Asamblea Legislativa, primer poder de la República y el Poder Judicial, en fiel acato del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exigieran “ipso facto”, a los ineptos funcionarios enquistados en las cúpulas dirigentes y líneas medias gerenciales de la CCSS (los mayores culpables del hecho y del caos institucional en general y únicos que pueden técnicamente solucionarlo), que contraten de manera inmediata a 1.000 médicos generales más en el primer nivel de atención (EBAIS) y se aboquen de lleno a la perentoria formación y contratación de los al menos 1.000 médicos especialistas más de los que hoy tenemos, y –que ellos mismos han reconocido– hacen falta en forma urgente en los actuales momentos, como una de las soluciones definitivas de la grave crisis médico-asistencial que hoy sufre la ciudadanía costarricense.

Esto resultaría poco oneroso para la institución (₵ 40.000 millones de colones anuales), cifra perfectamente viable para el Seguro de Salud de la Caja, si se paran sus grandes despilfarros de dinero en acciones absurdas e ineficaces (UTLE; call centers; «afán megaconstruccionista»; mega contratación hace algunos años de 11.000 funcionarios “fantasmas” que en nada ayudaron según la OPS a mejorar la eficiencia institucional; despilfarros burocráticos, etc., etc.) que han demostrado a través de los años su total inoperancia, o sea “no servir para nada”.

La otra complementaria solución que se debe exigir es el cese, ya indicado, del gran despilfarro de recursos que demagógicamente efectúa la Caja con su portafolio de inversiones, en la construcción de innecesaria infraestructura hospitalaria, cientos de EBAIS y más áreas de salud, etc. Para nuestro pequeño país de apenas 51100 Km. cuadrados y 5.300.000 habitantes, los 30 hospitales públicos (8 centrales nacionales; 7 regionales y 15 periféricos); las 105 áreas de salud; las más de 10 clínicas periféricas del área metropolitana; los 6 a 8 CAIS mayores y los más de 1.000 EBAIS distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, resultan más que suficientes como gran infraestructura médico-sanitaria, y las únicas construcciones pendientes y urgentes a la fecha son: la del Hospital de Cartago; modernos agregados a los hospitales de Limón, y al Geriátrico Blanco Cervantes y la “Torre de la Esperanza” del Hospital de Niños, las cuales, paradójicamente debieron haber sido construidas hace más de 10 años, dada su perentoria necesidad.

Como última y lógica consideración puede afirmarse por lo tanto, que nuestra infraestructura clínico-hospitalaria y médico–sanitaria en general, está sobrada, pero está también muy subutilizada, y lo que se necesita no es construir más, despilfarrando recursos sin ton ni son, sino más bien mantener en buen estado y equipar con la más alta tecnología diagnóstico-terapéutica hoy mundialmente disponible, todo lo bueno que ya tenemos, exigiendo claro está, que el Estado cumpla sus obligaciones contributivas con la CCSS respetando principalmente los artículos 21, 73 y 177 de nuestra Constitución; el 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (incisos a – f) y las leyes 5349 y 7374.

Solo con estas acciones viables y de inicio inmediato, se podría resolver, a corto plazo, el grave problema de las crueles y deshumanizadas listas y filas de espera, y esto resulta perfectamente factible “si existe la voluntad política para hacerlo”, la que por lo tanto, todo nuestro pueblo debería de exigir a los candidatos de la próxima contienda electoral.

*Secretario general Sindicato del Frente Hospitalario Nacional -SIFREHN-