Nicolas Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Contacto: nboeglin@gmail.com

Ante la operación militar perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero del 2026, incluyendo fuerzas especiales, comandos lanzados desde helicópteros, 150 aviones en tareas de apoyo y embarcaciones frente a las costas venezolanas, son varios los Estados de América Latina que han considerado oportuno manifestarse con respecto a esta acción militar unilateral contra Venezuela y contra su máxima autoridad.

A nivel de Naciones Unidas, las reacciones no se hicieron esperar, sea desde la Secretaría General de Naciones Unidas, sea desde la Presidencia de la Asamblea General (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

Se puede prever que un primer ejercicio en el Consejo de Seguridad contará con el veto de Estados Unidos y que el asunto se examinará luego con una votación de los 193 Estados Miembros en la Asamblea General en próximos días, tal y como lo solicitó Sudáfrica en su comunicado oficial condenando a Estados Unidos (véase texto). Tuvimos la oportunidad de analizar un ejercicio muy similar (Consejo de Seguridad – veto ruso – Asamblea General – abrumadora mayoría) en febrero-marzo del 2022, luego de la agresión militar sufrida por Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero del mismo año (Nota 1). Es de notar que por América Latina fungen como Estados Miembros no Permanentes del Consejo de Seguridad, Colombia y Panamá a partir del 1ero de enero del 2026.

Los primeros días de enero no deberían sorprender a observadores internacionales: Estados Unidos ya había planificado en esos primeros días ataques militares sumamente cuestionables y cuestionados en años recientes, como por ejemplo el perpetrado en Irak el 2 de enero del 2020 contra un alto funcionario iraní, contando para ello con información de inteligencia proporcionada por Israel (Nota 2).

Las reglas internacionales vigentes en breve

El uso de la fuerza de un Estado contra otro Estado es expresamente prohibido en la Carta de Naciones Unidas desde 1945, así como en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1948, y su prohibición ha sido invocada una y otra vez por un Estado víctima y reafirmada una y otra vez por instancias de Naciones Unidas; así como por jurisdicciones internacionales desde 1945 que han conocido de acciones militares de un Estado contra otro Estado.

Cuando un Estado ha infringido esta regla en el pasado reciente, se ha esmerado en invocar figuras legales inexistentes en derecho internacional público tales como la «legítima defensa preventiva» invocada por Estados Unidos en Irak en el 2003, o por Colombia en Ecuador en marzo del 2008 (operación Fénix) y … de manera pionera por Israel en 1981en Irak (Nota 3); o bien invocando la noción de «guerra contra el terrorismo» para justificar bombardeos en Pakistán y en Afganistán luego del 11 de septiembre del 2001 ideada por la administración norteamericana; o bien refiriendo a la noción de «combatientes ilegales» para enviar a la base norteamericana de Guantánamo en Cuba a personas oriundas de Oriente Medio capturadas de manera ilegal por Estados Unidos y enviadas en vuelos clandestinos a Guantánamo. Más recientemente, Rusia por su parte invocó una «intervención humanitaria» en Ucrania so pretexto de un genocidio cometido contra poblaciones rusas en Ucrania en el 2022. Esta creatividad sin límites obedece al hecho que todos los Estados buscan siempre la manera de maquillar de presunta legalidad la violación a la regla de prohibición del uso de la fuerza.

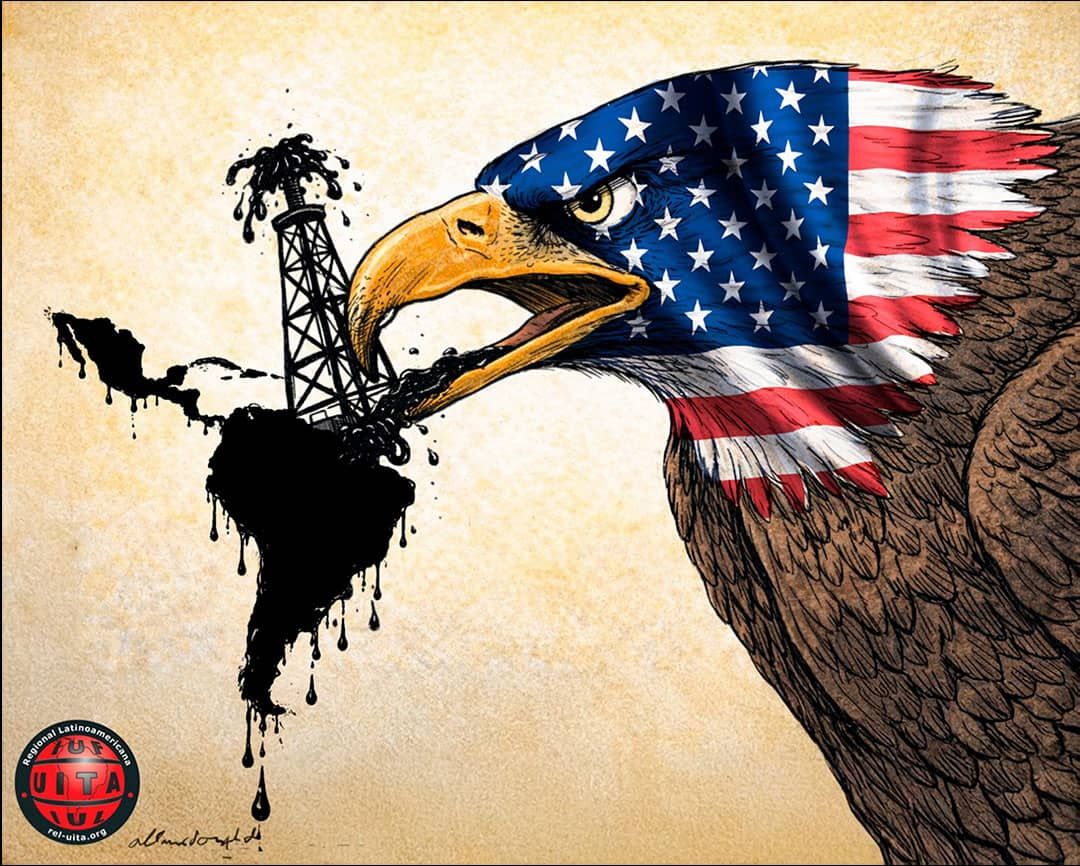

En efecto, esta regla constituye la piedra angular de todo el edificio normativo construido desde 1945, así como el principio de no intervención de un Estado en asuntos internos de otro Estado. La acción unilateral de Estados Unidos registrada este 3 de enero del 2026 viene a desestabilizar un poco más a la región, confirmándose de paso que para el actual mandatario de Estados Unidos y los integrantes de su gabinete, las reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional sobre la prohibición del uso de la fuerza …son para otros Estados.

Cabe precisar que desde el 21 de enero del 2025, sea en materia de reglas comerciales, sea en materia migratoria, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, o bien sea en materia de respeto al principio de prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, sea más recientemente en materia de normas internacionales relativas a la captura e incautamiento de cargamentos de droga en alta mar, el actual ocupante de la Casa Blanca se ha esmerado en violar de manera sistemática y desvergonzada algunas reglas internacionales existentes en estas y muchas otras materias.

En América Latina, la última intervención militar realizada por Estados Unidos en Panamá, iniciada el 20 de diciembre de 1989 y concluida con la captura del general Noriega el 3 de enero del 1990, viene a recordarnos la tentación que cada cierto tiempo tienen las máximas autoridades norteamericanas de «resolver» a su manera problemas políticos sin lograrlo mayormente (véase enlace a diversos informes realizados en Panamá sobre esta invasión de 1989). Esta nota de prensa del 2024 señala que aún continúan las investigaciones en Panamá sobre la identificación de las víctimas panameñas, cuya cifra exacta a la fecha se desconoce.

Una acción militar unilateral de Estados Unidos ante una situación interna ya explosiva: ¿hacia dónde se dirige Venezuela?

No está de más señalar que al precisar la máxima autoridad en Estados Unidos en conferencia de prensa este mismo 3 de enero del 2026 que Estados Unidos pretende asegurar una «transición pacífica» y «comercializar el petróleo de Venezuela» mientras esta transición se confirma, el irrespeto absoluto a diversos sectores en Venezuela se ve confirmado, incluyendo a sectores de la oposición política.

Un editorial del New York Times del mismo 3 de enero detalla los riesgos que implica para Estados Unidos y para su imagen en Venezuela, en América Latina (y en el mundo), esta acción unilateral en Venezuela (véase texto).

El documental «De Macedonia, con amor«, realizado por activistas en derechos humanos a raíz de las protestas multitudinarias observadas el 29 de julio del 2025 en Venezuela, retrata de manera bastante completa el descontento de muchos sectores populares con las autoridades venezolanas, luego de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones en julio del 2025. Ahora bien, ¿será que todos estos sectores apoyan esta intervención ilegal de Estados Unidos que atenta contra la soberanía de Venezuela?

Ello sin mencionar el hecho que la experiencia ha demostrado que cambios de regímenes políticos mediante una intervención externa militar han agravado la crisis en vez de resolverla, como se ha podido constatar en Irak a partir del 2003, Afganistán a partir del 2002, o bien Libia y Siria a partir del 2011 así como en Yemen a partir del 2014.

Al respecto merece una pequeña mención el regocijo de algunos sectores políticos en Costa Rica y en otras partes de América Latina y del mundo anunciando el fin del régimen actual en Venezuela: en efecto, si bien la captura de la máxima autoridad en Venezuela y de su esposa por parte de Estados Unidos puede debilitar por unos días la cadena de mando dentro del Estado venezolano, es muy probable que el sistema político existente encuentre la manera de suplir esta ausencia y se mantenga, en particular si la oposición política venezolana no encuentra manera de articular un frente común, con lo cual el precitado regocijo resulta algo aventurado. Los ejemplos de regímenes políticos que se han mantenido por muchos años luego de la desaparición de su «líder» histórico, pese a la férrea oposición política de Estados Unidos, son numerosos.

Una primera advertencia hecha en… el 2017 y repudiada de forma casi generalizada en América Latina

Cabe señalar que el 11 de agosto del 2017, el mismo presidente de Estados Unidos había señalado en declaraciones ante la prensa, que:

«No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo«

En aquel año del 2017, fueron varias las reacciones oficiales de Estados en América Latina repudiando mediante comunicados oficiales la «opción militar«, y que tuvimos la ocasión de analizar en su momento, haciendo ver que Costa Rica no consideró oportuno manifestarse al respecto como sí lo hicieron muchos otros Estados (Nota 4).

Reacciones oficiales registradas en América Latina de condena al accionar de Estados Unidos de este 2 de enero del 2026

Más allá de la gran incertidumbre que pesa sobre la crisis interna aguda que vive Venezuela desde varios años, y que posiblemente podría verse agravada significativamente con esta intervención militar norteamericana, entre las diversas reacciones oficiales ante lo ocurrido este 3 de enero del 2026, se puede mencionar la de Brasil, que señala de manera enfática (véase comunicado oficial) que:

«Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.

Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.

A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões.

A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz«.

Se puede también referir a la vehemente reacción del aparato diplomático de Chile (véase comunicado oficial) que señala entre varios puntos, en un extenso comunicado de lectura sugerida (Nota 5), que:

«Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región».

Por su parte, en su comunicado oficial, Colombia indicó que:

«Colombia reafirma su compromiso permanente con la paz y la seguridad regional, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. La experiencia histórica de la región, proclamada como Zona de Paz, demuestra que ninguna controversia puede resolverse legítimamente mediante acciones unilaterales».

En su comunicado oficial, el aparato diplomático de México por su parte precisó que:

«El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional».

En el caso de Uruguay, su aparato diplomático difundió desde su sitio oficial (véase comunicado oficial) un texto en el que se lee que:

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región«.

Reafirmar el principio contenido en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas cuando es violado de manera tan flagrante constituye una obligación para un Estado que cree y defiende este y otros principios fundamentales contenidos en la Carta desde 1945.

Es de notar que mucho antes del 3 de enero del 2025, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían condenado el bloqueo impuesto a Venezuela y la intercepción de naves sospechosas de dedicarse al narcotráfico con disparos para destruirlas con sus tripulantes a bordo realizados por el ejército de Estados Unidos (véase comunicado de prensa del 24 de diciembre del 2025 y comunicado del 4 de noviembre).

Reacciones oficiales mucho más reservadas e incluso de … apoyo a la acción militar de Estados Unidos

Estas reacciones oficiales del 3 de enero del 2026, y posiblemente otras que se den a conocer en América Latina, pueden ser comparadas al comunicado oficial de España, que se abstiene de referir al principio de prohibición del uso de la fuerza en sus respectivos textos. En el caso del comunicado oficial de Noruega, sí se hace ver que la acción militar de Estados Unidos violenta las reglas existentes en derecho internacional público, cosa que evita indicar la Representante de la Unión Europea (UE) en materia de política exterior en su «tweet» (véase enlace). En cuanto al Reino Unido (véase comunicado) y a Canadá (véase comunicado), las evasivas resultan notables y más que notorias. De igual forma se puede citar este comunicado oficial adoptado en el marco del CARICOM (véase declaración conjunta de su «Bureau«).

Volviendo a América Latina, el escueto comunicado oficial de Costa Rica de tres frases (véase enlace) es totalmente omiso (Nota 6) si se compara con los de Brasil, Chile, Colombia, México o de Uruguay. Al respecto, un error gramatical en la primera frase con un «ha» en vez de un «han» evidencia que fue redactado con cierta premura, pese a ser divulgado a una hora bastante avanzada de la tarde en Costa Rica (4:19 pm). Esta misma omisión de Costa Rica ante violaciones a principios y reglas básicas del ordenamiento jurídico internacional se ha observado en otro caso reciente: las reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel en Gaza (Nota 7).

Mientras que el comunicado oficial de Bolivia y el comunicado oficial de Perú evitan mencionar a Estados Unidos, así como el de Nicaragua (véase texto), al igual que el de Panamá (véase texto), el comunicado oficial de Argentina (véase enlace) se congratula de la acción llevada por Estados Unidos, reproduciendo prácticamente el lenguaje y las valoraciones de Estados Unidos de una manera bastante notoria. De igual manera se pronuncia el aparato diplomático de Paraguay (véase comunicado oficial). Llama la atención que para estos últimos Estados, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico pareciera justificar acciones como la observada este 3 de enero del 2026 en Venezuela. Se les sugiere revisar y evaluar en qué medida la captura del general Noriega en 1990 por parte de Estados Unidos en Panamá redujo sensiblemente los flujos de droga en dirección del mercado norteamericano. En cuanto a Panamá, objeto de la última intervención militar del mismo tipo realizada en diciembre de 1989 por parte de Estados Unidos, en violación a su integridad territorial y a su soberanía, al parecer sus actuales autoridades se conformaron con omitir toda condena y repudio a esta acción y consideraron oportuno evitar toda referencia a lo vivido en diciembre de 1989 por Panamá.

No está de más señalar que en abril del 2018, la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela ante la justicia internacional de La Haya dejó entrever apetitos norteamericanos por los hidrocarburos en Venezuela, con una diplomacia de Estados Unidos en aquel momento dirigida por una persona cuya única experiencia internacional era la de haber fungido como CEO de una compañía petrolera norteamericana como Exxon Mobile (Nota 8). Estos mismos intereses por el control de los hidrocarburos de Venezuela se dejaron entrever durante la conferencia de prensa ofrecida el mismo 3 de enero del 2026 por el actual ocupante de la Casa Blanca.

Intervenciones militares y formas de repudio oficiales omitiendo designar a sus responsables

Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia y volverán a hacerlo de volver a perpetrarse nuevamente: la última intervención militar norteamericana registrada antes de la del 3 de enero del 2026, fue la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua: véase el texto de la sentencia, en particular los párrafos 188 y 190 en los que la CIJ califica expresamente la prohibición del uso de la fuerza como un principio general así como una regla consuetudinaria (Nota 9).

Pese a la importancia fundamental de la regla violada en caso de intervención militar de un Estado contra otro, en América Latina se ha a veces repudiado omitiendo referirse a Estados Unidos expresamente: es así como, en el 2016, una resolución de la Asamblea General de la OEA de «desagravio» a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refirió a los «acontecimientos de abril de 1965» (véase nota publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada).

A modo de conclusión

La diversidad de tono y de vocabulario en las reacciones oficiales ante una violación grave a un regla básica del derecho internacional público como la es la prohibición absoluta del uso de la fuerza evidencian que para algunos (pocos) Estados de América Latina, la acción de Estados Unidos de este 3 de enero del 2026 no sienta ningún precedente peligroso … y que es válida desde el punto de vista jurídico (o que, por lo menos, no requiere condena o manifestación de repudio alguno expresada en un comunicado oficial). Este artículo publicado en el Reino Unido por un renombrado jurista, indica desde su mismo título que no existe ninguna base legal para justificar semejante acción en Venezuela.

Autoridades que son consideradas ilegítimas por otros Estados se observan cada vez que un proceso electoral se realiza en condiciones poco transparentes y en las que no puede participar la oposición política en condiciones de perfecta igualdad. No obstante, pensar que la solución consiste en intervenir militarmente desde el exterior resulta más que ilusorio y abundan los ejemplos recientes y menos recientes, tanto en América Latina como fuera de ella, de intervenciones militares extranjeras que no han hecho sin agravar la situación política interna que pretendían «resolver«. En cuanto al argumento de la lucha contra el narcotráfico (que al parecer tiene muy convencido a varios círculos políticos en América Latina), no está de más recordar que:

– hace justo un mes, el actual ocupante de la Casa Blanca indultó al ex presidente de Honduras condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por narcotráfico (véase nota de la BBC del 3 de diciembre del 2025) y que;

– muchos expertos han cuestionado el hecho de considerar a Venezuela como un eje mayor en el narcotráfico en dirección de Estados Unidos.

En materia de violación a los derechos humanos, que califican como crímenes de lesa humanidad en el caso de varias de ellas en Venezuela, no está de más indicar que hay dos investigaciones abiertas pendientes ante la justicia penal internacional de La Haya desde el 2018 (véanse detalles en este enlace y en este otro); además de numerosos informes y reiterados llamados hechos desde diversos órganos de Naciones Unidas sobre la situación imperante en Venezuela en materia de derechos humanos. El informe A/HRC/51/43 del 2022 realizado por una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, disponible en este enlace, merece una lectura integral, a complementar con el informe A/HRC/59/58 del mes de agosto del 2025, disponible en este enlace.

Más allá de los errores de apreciación de unos y de otros, y de un mandatario norteamericano tan imprevisible como errático desde que entró en funciones en enero del 2025 (con un nivel de descontento creciente dentro de Estados Unidos a muy pocas semanas de cumplir su primer año en función), resulta de sumo interés comparar la reacción de estos mismos Estados de América Latina ante la agresión militar de Rusia a Ucrania ocurrida el 24 de febrero del 2022 (Nota 10): claramente la consistencia de unos en la defensa de los principios de respeto a la integridad territorial de un Estado y de prohibición absoluta del uso de la fuerza no es tal, sino que se ha ido transformando para varios de ellos, en una incoherencia total entre el 24 de febrero del 2022 y el 3 de enero del 2026.

Desde el punto de vista jurídico, tanto lo observado el 24 de febrero del 2022 como el 3 de enero del 2026 (o el 20 de marzo del 2003 en Irak) constituyen violaciones flagrantes de una regla fundacional inscrita en la Carta de Naciones Unidas desde 1945. El hecho que en ambas acciones militares unilaterales tanto en el 2022 como en el 2026, sus autores sean Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, debería de interpelar a todos los demás Estados miembros de Naciones Unidas y llevarlos a condenar ambas acciones con la misma vehemencia: en efecto, sustituir progresivamente el derecho a la fuerza por la fuerza del derecho en las relaciones entre Estados ha sido una dura y larga batalla, que inició con la consagración desde 1945 de la prohibición del uso de la fuerza entre los Estados en la Carta de Naciones Unidas.

Notas:

Nota 1: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: abrumador voto en la Asamblea General de Naciones Unidas«, 2 de marzo del 2022. Texto integral disponible aqui.

Nota 2: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «El asesinato de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos en Irak: breves apuntes desde la perspectiva jurídica«, 4 de enero del 2020. Texto integral disponible aqui.

Nota 3; Cabe recordar que Israel fue el primer Estado que se refirió oficialmente a la noción de «legítima defensa preventiva«, en 1981, cuando la aviación israelí decidió bombardear el reactor nuclear de Osirak, en Irak, construido mediante una convenio de cooperación entre Francia e Irak. Véase a este respecto FISCHER G., «Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien», Vol. 27 AFDI (1981), pp. 147-167, disponible en este enlace.

Nota 4: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N. «El rechazo del MERCOSUR y de otros Estados de América Latina al uso de la fuerza en Venezuela» 12 de agosto del 2017. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: El texto completo del comunicado oficial de Chile se lee de la siguiente manera:

«Como gobierno de Chile manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. Y, en particular, ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y, eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global.

Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte?

Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante, en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales. Normalizar esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menos poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar.

La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición. Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger, por cierto, a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la carta de Naciones Unidas. Para ello, estamos en coordinación con distintos gobiernos. Ante este escenario y los posibles efectos regionales que este tenga, como gobierno hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujo migratorio desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado, y fortaleceremos todos los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela.

Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables: la no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de las fuerzas o amenaza, la solución pacífica de las controversias y la plena vigencia del derecho internacional».

Nota 6: El texto completo del comunicado oficial difundido por el aparato diplomático de Costa Rica se lee como sigue:

«POLÍTICA EXTERIOR

ENERO 03, 2026 04:19 PM

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de Costa Rica sobre la situación en Venezuela.

San José, 3 de enero de 2026. El Gobierno de la República de Costa Rica sigue con atención las acciones desplegadas por los Estados Unidos en territorio venezolano este 3 de enero de 2026, que ha resultado en la detención de Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, y su traslado hacia los Estados Unidos, donde serían enjuiciados.

El Gobierno costarricense hace un llamado hacia una transición democrática y pacífica en Venezuela, que restaure la institucionalidad, el Estado de Derecho, y la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Costa Rica reafirma su disposición a contribuir a una solución pacífica, sostenible basada en el Derecho Internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Democrática de la OEA, que promuevan la estabilidad regional, el respeto a los derechos humanos, un pleno compromiso regional en la lucha contra el narcotráfico, y el crimen organizado transnacional.

Comunicación Institucional 001-2026 Comunicado sobre situación en Venezuela Sábado 3 de enero de 2026″

Nota 7: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas», 22 de diciembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., «La demanda de Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): breve puesta en contexto«, 6 de abril del 2018. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 9: Cabe señalar que en este caso, se obtuvo la condena por parte de la CIJ de las acciones norteamericanas; no obstante, el 12 de setiembre de 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda presentada para la segunda etapa procesal (indemnizatoria) para obtener una compensación por los daños ocasionados, dando así por concluido este largo proceso (véase comunicado de prensa de la CIJ del 27 de setiembre de 1991). Una primera estimación de los daños ocasionados por Estados Unidos a Nicaragua se encuentra en este documento presentado por Nicaragua a la CIJ en 1988. En el párrafo 372. se lee que: «Therefore, the Court is requested to award Nicaragua a lump-sum of US$2,000 million as appropriate compensation for the enormous social losses it has suffered due to the wrongful acts of the United States«.

Nota 10: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: a propósito de las reacciones oficiales en América Latina«, 24 de febrero del 2022. Texto integral disponible en este enlace.