Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica presenta los boletines Demo-crítica, una serie de reflexiones colectivas nacidas en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”. Esta producción reúne diálogos, aprendizajes y herramientas construidas por comunidades, colectivos, organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la democracia y la justicia socioambiental.

Más que conclusiones definitivas, los boletines son semillas de pensamiento crítico y acción comunitaria que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social en el marco de las elecciones nacionales del 2026. El contexto es desafiante: discursos políticos maquillados de verde, criminalización de la protesta, proyectos extractivos y la necesidad urgente de construir alternativas desde los territorios.

Democracia en disputa

Uno de los ejes centrales del taller fue repensar la democracia más allá de las urnas. Se evidenció cómo la captura del poder por élites económicas y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática. La democracia, señalan los aportes colectivos, debe vivirse día a día en la defensa del agua, los territorios indígenas, los bosques y en la organización comunitaria.

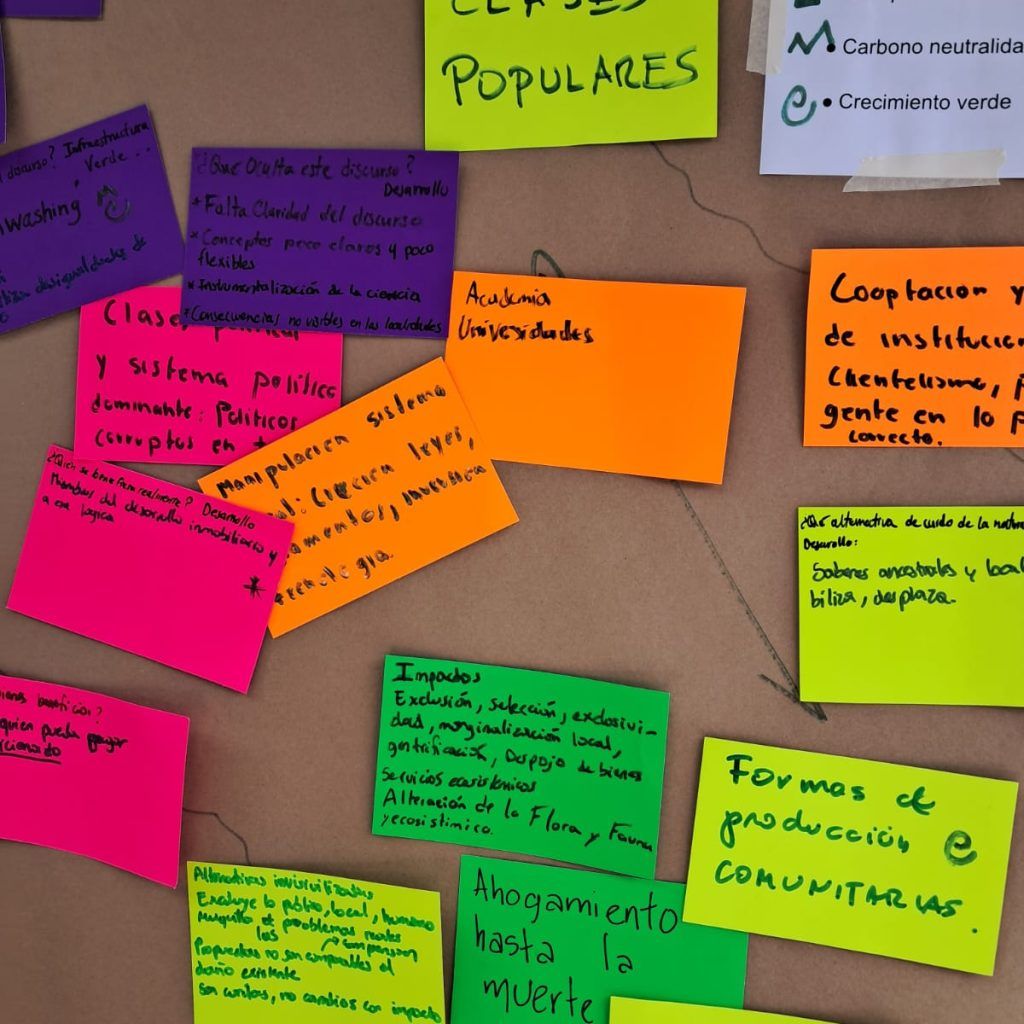

El “desarrollo” como trampa discursiva

Se identificó cómo términos como sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde funcionan muchas veces como ropajes discursivos que legitiman megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y monocultivos que generan despojo y desigualdad.

Criminalización de la protesta

El curso también abordó la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Desde la Ley Antihuelgas hasta la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, se debilita la protección de defensoras y defensores ambientales. Recordar las muertes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera refuerza la urgencia de visibilizar la protesta como un motor democrático, no como una amenaza.

Herramientas para el análisis electoral

Entre los principales aportes destacan:

Matrices de análisis para detectar trampas discursivas y beneficiarios reales de los proyectos.

Hoja de ruta socioambiental 2026, no solo como lista de reclamos, sino como horizonte de vigilancia y organización.

Estrategias de comunicación diversa, desde lo digital hasta el arte y el humor, para disputar sentidos frente al marketing político.

Más allá de las urnas

Los boletines concluyen que el poder real no se agota en el voto: la democracia y la justicia socioambiental se construyen cada día en los territorios, en la calle y en las comunidades. El proceso electoral es un escenario clave, pero no definitivo.

Boletines publicados

Boletín 1 (8 agosto 2025): Democracia y bienes comunes en disputa.

Boletín 2 (23 agosto 2025): Discursos verdes y desigualdades socioambientales.

Boletín 3 (29 agosto 2025): Criminalización de la protesta y organización social.

Boletín 4 (5 septiembre 2025): Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios.

👉 Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace: