Alberto Salom Echeverría

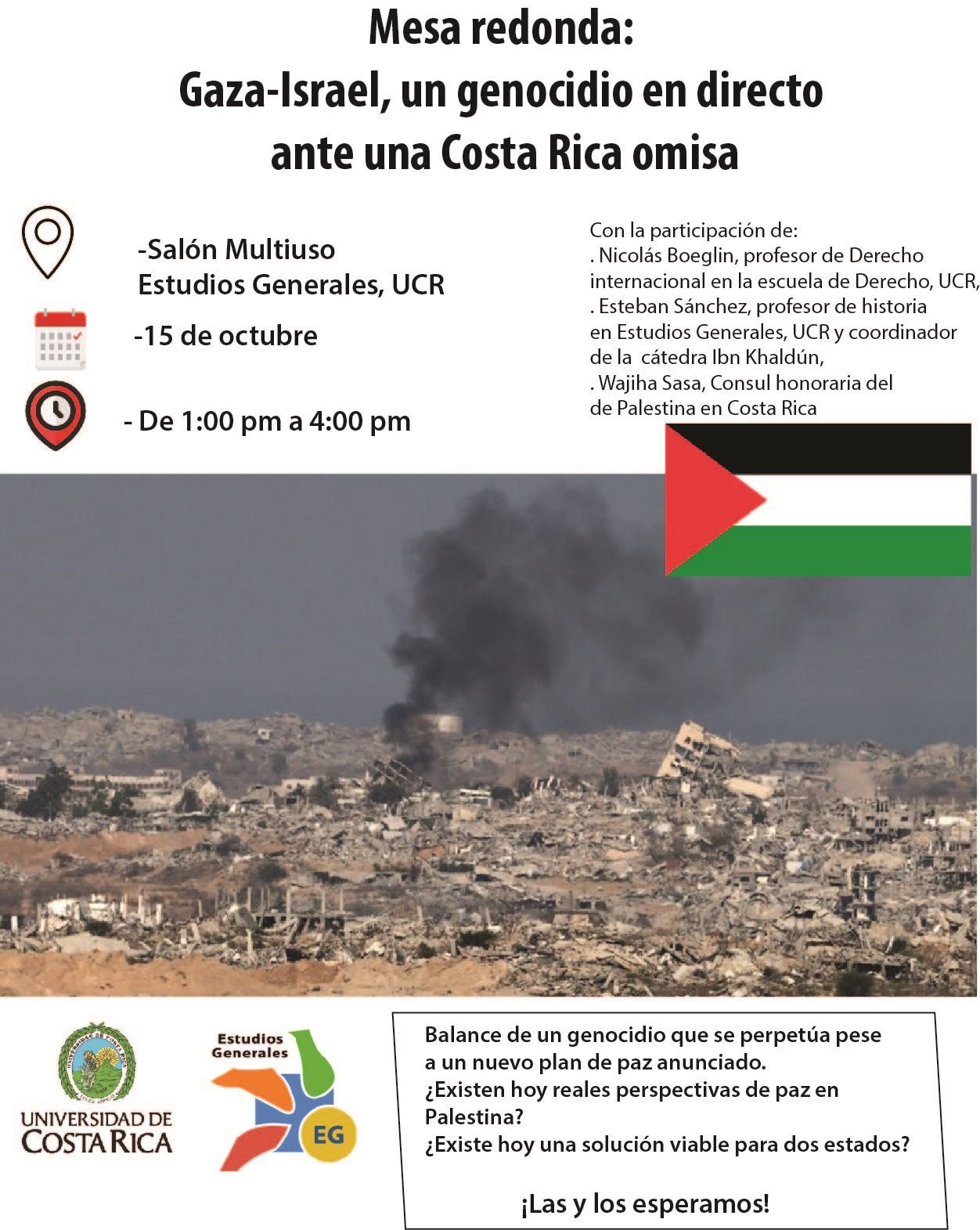

En la Franja de Gaza se ha producido una tregua del conflicto. No más, hasta el momento. Sin embargo, ha sido recibida por la comunidad internacional como un respiro largamente esperado tras meses de violencia, destrucción y desesperanza. No obstante, el aparente alivio humanitario oculta una realidad más compleja: el alto al fuego, aunque necesario y urgente, no es sinónimo de paz duradera. Los análisis de organismos internacionales, expertos en relaciones internacionales y organizaciones humanitarias coinciden en una advertencia común: la tregua es frágil, sujeta a tensiones internas, ambigüedades políticas y una devastación estructural que no se resuelve con silencio de armas.

La tregua es frágil, en primer lugar, porque el actual gobierno de Israel encabezado por Netanyahu representa a una ultraderecha fundamentalista que ha tenido como propósito el exterminio del pueblo palestino. Si ahora se ha comprometido con una pausa en los combates, es solo debido a que su tradicional aliado y soporte en su histórico y constante asedio a los palestinos, los Estados Unidos es el que ha promovido, junto a Egipto, Qatar y Turquía, un cese al fuego.

Pero, es frágil también debido a que el grupo Hamás, dominante en la parte palestina de la Franja de Gaza, facilitó esta vez la criminal y desproporcionada intervención de Israel con su ejército homicida durante casi dos años. Hamás facilitó la incursión asesina del ejército israelí en Gaza, porque arremetió a su vez, inesperadamente en la zona fronteriza de Israel, el 7 de octubre del 2023. Los milicianos de Hamás la emprendieron primero contra una población civil joven que se encontraban en un festival de música Nova; dicho ataque se extendió contra bases militares ubicados en la frontera de Israel, ocasionando muertes y llevándose rehenes a la Franja de Gaza. Todo esto proporcionó un formidable pretexto al ejército de Israel, para desencadenar el genocidio que ha perpetrado contra los palestinos en Gaza, durante casi dos años. Bajo las órdenes del jefe del Estado Netanyahu, se desató un bombardeo indiscriminado contra la población civil, incluyendo niños, adultos mayores, mujeres, de manera inmisericorde y en clara violación de los derechos humanos, desoyendo a la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo en Naciones Unidas.

Ambigüedades peligrosas y condiciones precarias

Uno de los principales problemas señalados por analistas como Diana Buttu (ex asesora de negociaciones por la parte palestina) es la ambigüedad de los términos del alto el fuego. ¿Qué significa exactamente una “retirada parcial”? ¿Qué zonas deben considerarse desmilitarizadas? La falta de precisión bien pudo haber sido intencionada, para favorecer a Israel, mediante interpretaciones unilaterales, abrir la puerta a violaciones del acuerdo como las que ya comenzaron a darse desde el martes 16 de octubre. En efecto, Israel fue acusado de violar el cese al fuego con Hamás tras nuevos ataques en Gaza, acometidos en la región de Netzarim.

Al mismo tiempo, la continuidad del alivio humanitario depende casi exclusivamente del apoyo externo. La ONU ha solicitado con urgencia mayores fondos para sostener la ayuda, alertando que, sin un flujo constante de recursos, combustible, medicinas y alimentos, el colapso será inevitable. Además, la reconstrucción apenas ha comenzado: se estima que la guerra ha hecho retroceder el desarrollo económico de Gaza en casi 70 años, según un informe del PNUD.

El valor del cese del fuego: entre lo urgente y lo insuficiente

Desde la implementación reciente del cese del fuego, el acuerdo ha permitido ciertos avances concretos. Se ha reanudado parcialmente la entrega de ayuda humanitaria, han regresado desplazados palestinos a zonas seguras, y se han liberado prisioneros por ambas partes. Naciones Unidas ha descrito la situación como “una esperanza frágil”, y el secretario general António Guterres subrayó que, “la pausa en los combates permite salvar vidas, pero no soluciona las causas del conflicto”.

Organismos humanitarios como OCHA y la OMS habían reportado hasta el día martes de esta semana, progresos modestos pero significativos: puesto que se reabrieron algunos corredores humanitarios, también se volvió a brindar acceso limitado a hospitales y se aligeró la distribución de alimentos, sobre todo a la población palestina más vulnerable. Sin embargo, las cifras siguen siendo desalentadoras: más del 60% de la infraestructura hospitalaria en Gaza está fuera de servicio; las escuelas están severamente dañadas o funcionando como refugios; la falta de agua potable y electricidad mantiene en grave riesgo a millones de personas que permanecen bajo amenaza de que se desate una crisis epidémica de enormes proporciones.

Riesgos latentes: entre la política interna y el terreno en ruinas

La tregua también enfrenta amenazas internas. En Gaza, la gobernabilidad se ha debilitado. Aunque Hamás ha desplegado fuerzas para mantener el orden, los informes indican que aún persiste la actividad de milicias armadas no oficiales, lo que podría generar enfrentamientos internos. En Israel, la presión política interna sigue siendo intensa, y cualquier incidente menor puede escalar en una respuesta militar desproporcionada.

Además, la experiencia previa muestra que muchos altos al fuego se han roto por la acumulación de pequeños incumplimientos, falta de confianza y ausencia de verificación neutral. Sin mecanismos sólidos de supervisión y sin una mediación política seria, el riesgo de una recaída violenta es alto.

Escenarios posibles: de la consolidación a la ruptura

Los expertos coinciden en tres escenarios plausibles:

- Consolidación gradual: el más optimista, implica cumplimiento de los acuerdos, reconstrucción parcial y mejoras humanitarias sostenidas. Requiere financiamiento estable, voluntad política y supervisión internacional.

- Estancamiento con tensión: parece ser el escenario más probable, según organismos como la ONU y “think tanks” como “International Crisis Group”. El alto al fuego se mantiene, pero bajo condiciones precarias, con frustración social creciente y avances mínimos.

- Ruptura parcial o total: si se incumplen los compromisos, se restringe la ayuda o surgen provocaciones armadas, el conflicto podría reanudarse incluso con más intensidad, repitiendo el ciclo de destrucción y genocidio contra los palestinos.

¿Paz o pausa?

La pregunta no es si la tregua es bienvenida, sino si es suficiente. La respuesta, por ahora, es no. Sin un proceso político serio que aborde las raíces del conflicto —ocupación, derechos territoriales, acceso a recursos, autodeterminación, justicia para las víctimas—, la paz seguirá siendo una palabra lejana. El alto al fuego en Gaza no es un fin, sino una oportunidad. Si se aprovecha con inteligencia, humanidad y compromiso real, puede ser el primer paso hacia algo más sólido. Pero si se gestiona con indiferencia o cinismo, principalmente por las potencias occidentales que siempre han apoyado al Estado de Israel, será solo una pausa antes del próximo estallido.

Gaza: Una tregua que no alcanza

Después de meses de horror en Gaza, el alto al fuego recientemente alcanzado ha sido recibido con un alivio evidente por millones de personas en todo el orbe. No es para menos: cualquier pausa en la violencia representa, aunque sea por un momento, la posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, por muy necesario que sea este cese de hostilidades, conviene no engañarse. La tregua no es paz. Es, con suerte, una oportunidad. Pero, deseo reiterarlo ahora, también puede convertirse en una peligrosa ilusión.

Los organismos internacionales no han tardado en describir este momento con un término revelador: “esperanza frágil”. El alivio humanitario que se ha logrado —más ayuda entrando, algunos desplazados retornando, liberaciones cruzadas de prisioneros— es real. Pero es también absolutamente precario. Gaza sigue siendo un terreno arrasado: hospitales colapsados, escuelas convertidas en refugios o ruinas, servicios básicos como agua y electricidad prácticamente inexistentes.

Más aún, la tregua se sostiene sobre bases inestables. Los términos del acuerdo son vagos. Aparte de las preguntas ya planteadas, ¿Quién decide cuándo y cuánto se ha cumplido? ¿Qué sucede si una de las partes interpreta que el otro ha fallado? Este tipo de ambigüedades no son meros detalles técnicos. Son combustible para futuras rupturas.

Por lo consiguiente, el riesgo de ruptura lamentablemente es muy real. La historia reciente lo demuestra: “altos al fuego” similares en ocasiones anteriores, han terminado en más violencia porque nunca se resolvieron los conflictos de fondo. El más importante de los cuales es el de la creación del Estado de Palestina en igualdad de condiciones y derechos con Israel y los demás Estados reconocidos por Naciones Unidas. Mientras tanto, en Gaza, se vive bajo una presión insoportable. No hay seguridad real, ni oportunidades, ni verdadera reconstrucción a la vista. La población depende por completo de la voluntad —y los fondos— de la comunidad internacional. Una comunidad que muchas veces se cansa rápido.

Desde Israel, la situación es extremadamente tensa. Las presiones internas sobre su gobierno son intensas, y cualquier paso percibido como débil puede desencadenar respuestas duras. Por otro lado, en Gaza, ya lo expresé, el poder político no es homogéneo. Aunque Hamás intenta controlar el territorio, existen otros actores armados, intereses cruzados, y una población extenuada que ya no cree en promesas.

Entonces, ¿qué sigue?

Es urgente abandonar la idea de que la tregua es un fin en sí mismo. No lo es. Sin un proceso político serio, sin afrontar las raíces del conflicto la ocupación, el bloqueo, los derechos fundamentales, la autodeterminación de los pueblos, no habrá paz verdadera. Solo pausas entre catástrofes. Representantes políticos de la población palestina, deben ser admitidos en las subsiguientes negociaciones, en condiciones de igualdad con los de la parte israelí.

Por tanto, este alto al fuego no debe hacernos bajar la guardia. Debe ser una llamada a actuar con más decisión, más humanidad, más honestidad. Porque si la comunidad internacional, los gobiernos implicados y las organizaciones mediadoras no hacen ahora lo que deben, el precio lo volverán a pagar como siempre los civiles, la parte más débil del conflicto que, evidentemente es la población de Palestina, especialmente la de Gaza. Entonces, el ciclo de destrucción y muerte continuará.

Es necesario que se realice una valoración de las recientes negociaciones para conseguir un alto al fuego en la franja de Gaza que dure lo suficiente para alcanzar una paz verdadera. Para que ello sea posible, es necesario consolidar al menos lo siguiente:

- Alto el fuego: Se ha aprobado un alto el fuego entre Israel y Hamás, con mediación internacional. Pero esto, como lo hemos señalado es todavía frágil. Por ahora, existe el reconocimiento de que esa tregua consiste en una fase inicial, con liberaciones de rehenes/prisioneros, entrada de ayuda humanitaria, retirada parcial de tropas y un compromiso formal de actores mediadores.

- Expectativas de alivio humanitario: Las agencias de la ONU y organizaciones humanitarias han reaccionado con optimismo moderado. Se espera que haya más provisión de servicios básicos como salud, educación y ayuda para poblaciones afectadas, siempre que se respete lo pactado.

- Condición de fragilidad: Ya hay advertencias de que la tregua es frágil. Un alto el fuego no es lo mismo que un tratado de paz, ni garantiza estabilidad a largo plazo.

Asimismo, la ONU considera la situación en Gaza “insostenible” ante las privaciones, los altos niveles de destrucción, hambruna emergente, desplazamientos forzados y gran cantidad de obstáculos, especialmente por parte del ejército de Israel.

Factores que limitan cuán sólida puede ser esta valoración de “paz”

- Falta de garantía de cumplimiento: Las partes (Israel, Hamás) tienen diversos intereses estratégicos, militares, políticos, y desafíos internos que pueden hacer que comprometerse a un alto al fuego sea más fácil que mantenerlo. Verificar y hacer cumplir los acuerdos en zonas de conflicto es muy difícil. Debe tenerse presente que, por ahora, este no es un tratado de paz completo, ya que no se ha resuelto lo fundamental: ocupación, derechos territoriales, estatus político, seguridad, justicia para víctimas, control de fronteras, etc.

- Dependencia de los actores externos: Señales de mediación o presión internacional son importantes, pero la sostenibilidad del alto al fuego depende de factores externos como apoyo humanitario constante, la presión diplomática, fondos, supervisión internacional. Si alguno de estos flaquea, podría romperse la tregua.

- Daño estructural profundo: Gaza sufre destrucción masiva de infraestructura, crisis humanitaria severa, crisis económica. Reconstruir tomará mucho tiempo, recursos y cooperación política. Hasta que esto no se atienda, el “estado de paz” será muy precario.

- Riesgo de reactivación del conflicto: Las interrupciones previas, violaciones de treguas o pausas, contraataques, provocaciones, etc., muestran que hay un alto riesgo de que el conflicto se reactive si no hay un marco político más profundo para evitarlo.

Factores que coadyuvan con el cese del fuego alcanzado hasta ahora

- Mantener la tregua hasta que sobrevenga una nueva fase de negociación. En términos de reducción inmediata de violencia, la tregua es un avance importante. Evita muertes adicionales, al menos por un tiempo, permite acceso humanitario, alivio para la población más afectada, como son los palestinos.

- Fortalecer en esta fase de “cese del fuego” la valoración de lo alcanzado. En cuanto a estabilidad a mediano y largo plazo, la valoración es un tema crítico y álgido. Para superar esta coyuntura hay muchas condiciones previas que deben cumplirse: reconstrucción, acuerdos políticos, garantías mutuas, verificación, protección de civiles.

- Aprovechar bien la tregua: Si bien por ahora se trata de una paz temporal y frágil, la situación posee un potencial importante, si se aprovecha bien; pero debe quedar claro, por las razones antes esgrimidas, no es fiable aún para decir que “la paz está garantizada”. Podría romperse si ciertos actores no cumplen, si la comunidad internacional no se compromete de manera sostenida, o si nuevos hechos reavivan la tensión.

- Se deben incorporar actores directos de las partes en conflicto en las negociaciones pendientes. Con ello, más el aporte de nuevos recursos de países que se han pronunciado por la paz, para invertir en la reconstrucción, lograr accesibilidad en todos los territorios, para que la población desplazada pueda regresar y rehabilitarse, se puede ayudar a evitar la reanudación de las hostilidades.

Conclusión

- Naciones Unidas y su secretario general han definido el cese del fuego como una “esperanza frágil” (“fragile hope”) tras un periodo de enorme destrucción. Algunos datos revelan que en ciertas zonas de la franja de Gaza la destrucción de Infraestructura alcanza hasta el 70%. Por lo que hay servicios básicos insuficientes, entre ellos los más importantes son sin duda, hospitales, redes de agua, saneamiento, electricidad y escuelas. La reconstrucción tomará tiempo, recursos enormes y coordinación efectiva. Si la población sigue viviendo en condiciones muy adversas, crece la presión social por la frustración

- Dependencia de ayuda internacional y financiación constante. Que entre ayuda es necesario, pero no suficiente. Se necesita que la ayuda siga fluyendo sin interrupciones, que haya combustible, medicinas y alimentos. Si hay bloqueos, limitaciones políticas o logísticas, los avances se revertirán.

- Es urgente definir con precisión las “Fases subsiguientes del acuerdo”, así como el cumplimiento de compromisos. Muchos acuerdos de cese del fuego tienen etapas: liberación de prisioneros, retirada de tropas, verificación de zonas o restauración de la gobernanza. Si una de las partes no cumple con lo acordado (por ejemplo, retirada militar, control efectivo, regulaciones de seguridad, desarme parcial, etc.), se puede romper la confianza que se haya logrado alcanzar en un momento determinado.

- En situaciones de conflicto, cuando las estructuras se colapsan, surgen grupos armados, disputas locales, saqueos, etc. La restauración de la ley, la autoridad civil o de gobierno es un reto. Si no se mantiene el orden interno, la inseguridad puede desencadenar nuevas tensiones.

- Presión política interna (en Israel, en grupos palestinos, en actores regionales). Las decisiones de las partes involucradas dependen también de lo que pase internamente: opinión pública, régimen político, fuerzas miliares, presiones de coaliciones. Si hay cambios de gobierno, protestas, u otros eventos que modifiquen las prioridades, los acuerdos pueden perder vigencia.

- Es preciso tener previstos mecanismos de supervisión, verificación y mediación. En otras palabras se trata de establecer un monitoreo independiente, permanente y transparente por parte de actores internacionales que puedan verificar que los términos se cumplan, esto se torna crucial. Sin verificación confiable, es fácil que se alegue incumplimientos y se dispare el conflicto.

En suma, el alto al fuego ofrece un respiro real, con mejoras humanitarias importantes que eran casi imposibles de mantener durante el conflicto activo.

Sin embargo, la paz es frágil: depende de muchos detalles logísticos, políticos y del comportamiento de las partes, y hay muchos riesgos de que se degrade rápido si no se gestiona adecuadamente cada uno de los acuerdos con sus metas comprobables.

Lo más probable es que veamos una mezcla entre los siguientes factores: algunas etapas exitosas (ayuda, retornos, reconstrucción pequeña), junto con desafíos persistentes, demoras e incidentes. Que el alto al fuego dure “bien” requerirá un compromiso fuerte y continuo, tanto interno como de la comunidad internacional.