El calypso pinceladas de sus legados, aportes Y experimentaciones con Kaiso Music Costa Rica en la celebración del Día Nacional del Calypso 2023

El calypso limonense a lo largo de su historia, se ha desarrollado como una columna de resistencia cultural de la población afro limonense. En sus canciones se expresan las costumbres, los hechos históricos, las comidas y los múltiples rasgos típicos de la población, de su herencia y su presente afro caribeña y limonense.

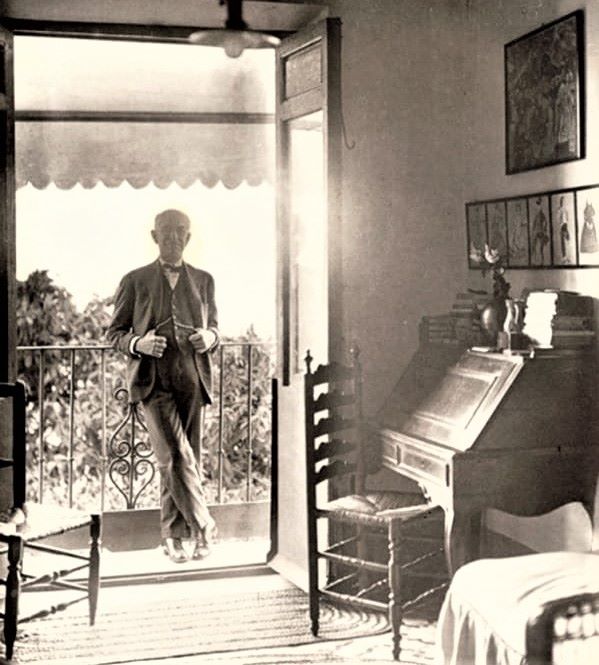

El Día del Calypso fue declarado en el año 2018 y se conmemora cada 7 de mayo, más allá de saldar una deuda historica como reconocimiento a este patrimonio cultural inmaterial, tambien se honra el natalicio del Sr Walter Gavitt Ferguson Byfield, padre del calipso costarricense.

Ferguson es uno de esos maravillosos artistas que gracias a sus numerosas creaciones, a su humildad, al respeto a sus raíces, su comunidad y creatividad, registrando sus grabaciones en cassetes y compartiendolas con visitantes de todo el mundo. Unido a la admiración y perseverancia de muchas organizaciones como la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, de muchas personas entre ellas Paula Palmer, Manuel Monestel, Epsy Campbell, familiares y público en general. El Señor Ferguson, es uno de esos artistas, que logró disfrutar en vida de merecidos homenajes.

Muchos de estos reconocimientos, motivados y acompañados por el artista, compositor, productor musical, investigador, etnomusicólogo y promotor del calypso, Manuel Monestel; quién además de afirmar que Walter Ferguson es uno de los grandes compositores populares de todos los tiempos, ha compartido, interpretado y difundiendo su música en su trayectoria como solista y durante más de 40 años con la agrupación Cantoamérica, donde además de interpretar las propias creaciones originales, re interpretan composiciones de varios calipsonians como del Sr. Ferguson.

Uno de estos homenajes se realizó con motivo de la primera celebración del Día del Calipso, unido al centenario del natalicio de Mr. Gavitt es la producción musical “Walter Ferguson 100 años de calypso” de Kaiso Music Costa Rica. Una interesante producción musical, sin precedentes con interpretaciones de Don Walter por artistas nacionales e internacionales como Perota Chingó (Argentina), Marcel Padey (Benin) Leandro Maia (Brasil), Inti Illimani (Chile), Guadalupe Urbina, Infibeat, Kawe Calypso, Amarillo, Cyan y Magenta (Costa Rica), Óscar Molina (El Salvador), Patricia Saravia (Perú), Jorge Drexler (Uruguay), Debora Dixon (Tica Argentina) entre otres. Que precisamente se presentó con muchos de los artistas que participaron en el disco, en el Teatro Eugene O´Neill (TEO) 2019.

Este es el primer año que se realizá esta conmemoración sin el calpsonian mayor, pero sin peros, como dicen por ahí, su aporte cultural, así como el de muchos calipsonians, el de Manuel Monestel y la agrupacion Cantoamérica, se ven reflejados en las nuevas generaciones como en los niños y niñas de la Casa de la Cultura en Cahuita con el Programa de Música Cahuita Playing for Change Foundation; así como en inumerables artistas, entre ellas y ellos: Diana Avellan, Ramón Morales, Mike Joseph, Andres Cervilla quién ademáslanzará la producción Cahuita el 7 de mayo del 2023, su mas reciente experimento musical.

Además como muestra de esa permanencia y expansión de ese legado, en está ocasión Kaiso Music Costa Rica, nos invita nuevamente al Teatro Eugene O´Neill (TEO) para vivenciar el lanzamiento en vivo, de la producción musical Queen of the Sea, composiciones de Manuel Monestel interpretadas por la jóven cantante afrolimonense Stephie Davis, acompañada de varios artistas nacionales como Daniel Solano, Marianela Cordero, Erasmo Solerti, David Vargas, entre otros. Además de la presentación de legendaria agrupación de música afrocostarricense Cantoamérica.

Así es Kaiso Music Costa Rica, nos invita a celebrar esta conmemoración con:

El conversatorio: “Calypso limonense: canción de resistencia” impartido por el etnomusicólogo Manuel Monestel, busca mostrar el perfil de resistencia de las canciones del calypso limonense, con alusiones a la historia desde 1872 cuando los primeros migrantes de las Antillas, iniciaron su contribución nal desarrollo del país. Así mismo se conversará sobre el papel de las canciones en la narrativa y el imaginario de la población afro limonense, el miércoles 3 de mayo, a las 19h, en el Centro Cultural de España, El Farolito, Barrio Escalante. Entrada gratuita.

El concierto “Queen of the Sea Stephie Davis y Cantoamérica” Con la presentación de la producción musical Queen of the Sea, conformada por calypsos, modernos y tradicionales. Con canciones compuestas por el etnomusicólogo Manuel Monestel como Marcus Garvey´s Old Song, Breda Anansi, When a Woman Sings Calypso, Calypso Cabanga y el poema de la escritora Eulalia Bernard The Tragedy of the New World. Con la interpretación de: Stephie Davis, joven cantante afro limonense, acompañada de músicos nacionales.

Y Cantoamérica, agrupación de música afrocostarricense con más de cuarenta años de trayectoria, que combina el calypso, la rumba, el bolero, el son, el reggae, la salsa y otros ritmos caribeños, con un estilo propio del grupo: la percusión con cuerdas, vientos, teclados y voces que mezclan las raíces de la música con sonidos contemporáneos. Su repertorio está conformado tanto por creaciones propias como Afrolimón, María Calipso, Merry Woman, Wata, entre otras, así como por interpretaciones del padre del calypso como Calaloo, el clasico On Carnaval Day y otros calypsonians costarricenses como Mama come and take me home de Herberth Glinton “Lenky”.

Este concierto se realizará el sábado 6 de mayo a las 19h en el Teatro Eugene O´Neill, TEO. Entradas en preventa a (5000) cinco mil y (7000) siete mil colones el día del concierto. Más información, tiquetera electrónica https://teo.cr WhatsApp +506 8455-6666 o bien, al correo electrónico teatro@centrocultural.cr

Estas actividades se realizan en el marco del cierre del Decenio Internacional de Afrodescendientes (2015-2024) promulgado por Naciones Unidas, con el auspicio del Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA) en Costa Rica, el Centro Cultural de España en Costa Rica (CCE), Centro Cultural Costarricense Norteamericano, Teatro Eugene O´Neill (TEO), Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART Costa Rica Medios, del Programa Ibermusica, Boa Viagem Producciones y Kaiso Music Costa Rica.

El disco, la promoción y los conciertos, cuentan con la participación de artistas como: Abi Huertas en la flauta traversa y coros; Alfredo Chavarría-Fennell en el trombón; Andrés Cervilla en los arreglos, Daniel Solano guitarrista e ingeniero de sonido, David Vargas en la batería, Draxe Ramírez ingeniero de sonido, Erasmo Solerti en el violín, Ernesto Gallardo en los timbales, Jeana Guevara en los teclados, Momo Valverde en las congas, Las Tuckers en los coros, Leandro Maia cavaquinho, guitarra y arreglos, Manuel Monestel Ramírez en la voz, banjo, guitarra, arreglos, producción artística musical (Premio ACAM 2016), Marco Navarro en la percusión Marianela Cordero en el cello, Maricel Torres en el trombón, Marvin Brenes en el bajo, Roberto Garrigues en el trombón y Stephie Davis en la voz (Premio ACAM 2021). Así como con la colaboracion de los artistas visuales Sebastian Rivera, Livio Macchia y Elizabeth Argüello.

Con certeza, estas actividades contribuyen a difundir la expresión cultural del calypso, a promover la música como herramienta para la cooperación, así como fomentar el diálogo intergeneracional y motivar a personas jóvenes, mujeres, artistas, a expresarse desde la experimentación sonora con nuestras raíces musicales afrocaribeñas con nuestra multiculturalidad.

CONVERSATORIO

Miércoles 3 de mayo – 7 p.m.

Calypso Limonense: Canciones de Resistencia.

Facilitado por el etnomusicologo Manuel Monestel Ramirez

Centro Cultural de España, El Farolito, Barrio Escalante

ENTRADA Gratuita

CONCIERTO

Sábado 6 de mayo – 7:00 p.m.

Queen of the Sea S Davis, Cantoamérica.

Teatro Eugene O´Neill TEO, Barrio Escalante

ENTRADA: preventa ¢ 5000 a través de https://teo.cr o ¢7.000 el día del evento.

Más información al WhatsApp +506 8455-6666 o al correo: teatro@centrocultural.cr

REFERENCIAS:

Tiquetera electrónica del Teatro Eugene O´Neill TEO https://teo.cr

Queen of the Sea. Publicado el 20/12/2022 https://stephiedavis.bandcamp.com/album/queen-of-the-sea

Cantoamérica https://cantoamerica.bandcamp.com/

Manuel Monestel, Productor Musical https://youtu.be/bSvU9zLJ5X0

Stephanie Davis, Cantante e intérpreten https://youtu.be/_t_w47pimJY

Juan Luis Bermúdez, Jefe UNFPA Costa Rica https://youtu.be/5sjfwaQAsk8

KAISO MUSIC CR Comunicado de difusión CP KMCR BVP UNFPA CCE CCCN TEO

https://docs.google.com/document/d/1HmrkzrTJ46LVe8LHg_C8fH8hceB09bO_ZFKDpt8uERE/edit?usp=sharing

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD MCJ CR Walter Ferguson: El calypsonian de Cahuita cuyo talento marcó la historia musical de Costa Rica. publicado el: 25 de Febrero 2023 Cahuita Consecutivo 033 https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/walter-ferguson-el-calypsonian-de-cahuita-cuyo-talento-marco-la-historia

AUDIOTOPIA Descripción de Audiotopia 1007: Stephie Davis y Manuel Monestel Entrevista con los artistas costarricenses Stephie Davis y Manuel Monestel. Transmitida el 20 de diciembre del 2022 en Radio Nacional de Costa Rica 101.5fm. Entrevistador: Randall Zúñiga https://open.spotify.com/episode/54NFFR7nS72RGUhXhHKXuM?si=e1bf6f6ab1f1489e https://go.ivoox.com/rf/101768124

INFORMA-TICO Producción musical disco Queen of the Sea de Kaiso Music Costa Rica. CANTOS DEL ALMA A LA MAR, UN HOMENAJE A NUESTRAS RAÍCES AFRO. Por: Mar Fernanda Schifani García. – Informa-Tico 8 de Diciembre 2022

https://www.informa-tico.com/8-12-2022/queen-sea-kaiso-music-costa-rica

NIAMAKALA FESTIVAL Afro Limón . Cantoamérica (2022) Vuela otra vez . Festival de Calypso Cahuita . Costa Rica Festival Niamakala . Afro Limón . Cantoamérica . Vuela otra vez . Festival de Calypso Cahuita . Costa Rica 2022 Canal YouTube: Festival Niamakala Fecha de estreno: 5/10/2022 Localizado en: https://youtu.be/438YBDulGEY

EL SEMANARIO UNIVERSIDAD Celebración del centenario Walter Ferguson resuena en las voces del mundo Por Ana Beatriz Fernández González | 8 mayo, 2019 https://semanariouniversidad.com/cultura/walter-ferguson-resuena-en-las-voces-del-mundo/