Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

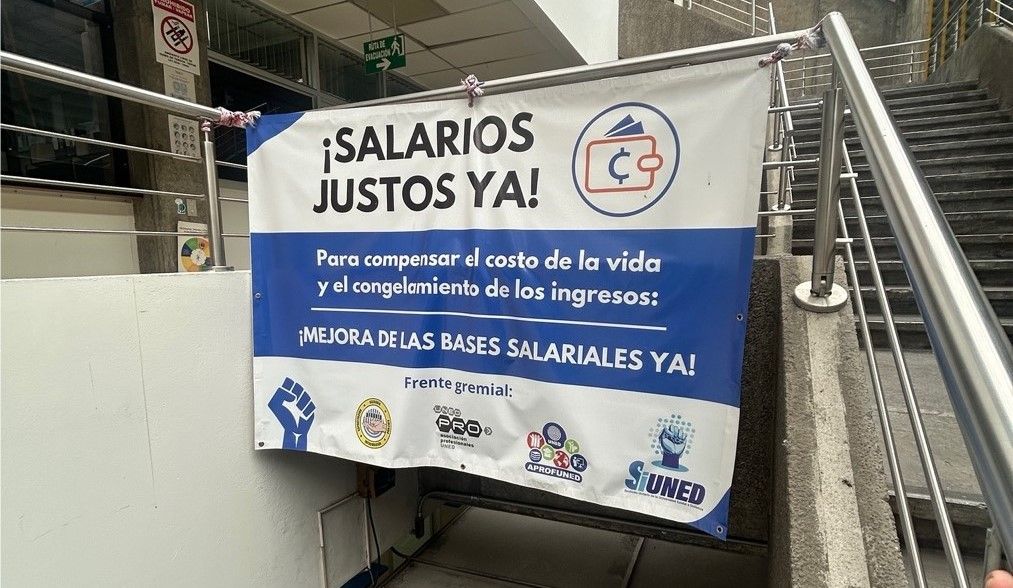

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.