Sobre la libertad: dos instrumentos para garantizar la existencia y evitar su amenaza

Daniel Raventós / pressenza

La Renta Básica de una cantidad al menos igual al umbral de la pobreza sería un instrumento para garantizar la existencia material —condición republicana para la libertad—. La RM sería un instrumento para evitar que las grandes fortunas acaben con la existencia material y con la libertad de la inmensa mayoría. Es una cuestión, efectivamente, de libertad.

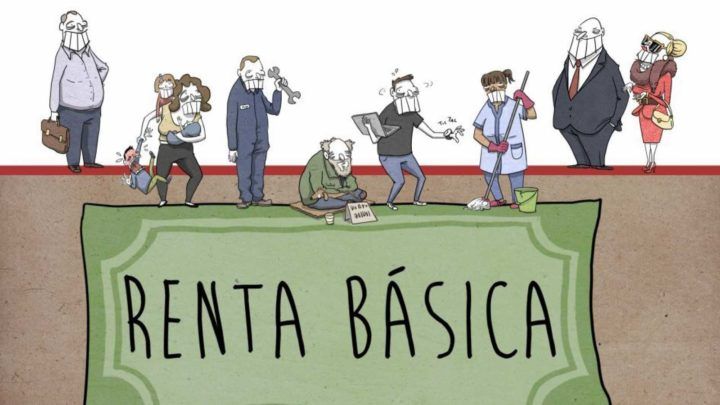

¿Qué no se ha dicho sobre la renta básica (RB)? Desde la filosofía, la economía, la econometría, la sociología, el derecho, la política, y mediante vídeos, artículos, cómics, películas y libros, la RB ha sido explicada, divulgada y extendida. A mediados de octubre escuché la siguiente conversación en la facultad de Economía de la UB entre dos estudiantes. Uno comentaba que “la propuesta de la RB ya es muy conocida”, el otro contestaba: “sí, lo que hace falta es que se ponga en funcionamiento”. Tengo mis dudas de que realmente la RB sea conocida entre la población digamos europea en general. Que lo es de una forma muchísimo mayor que a finales del siglo pasado no hay la menor duda. Cuando a principios del año 2001 se constituyó la asociación Red Renta Básica, ahora hace nada más y nada menos que casi un cuarto de siglo, nadie de los presentes podía ni imaginar que la RB fuera motivo de debate público en muchos países del mundo como lo es hoy en día, pero de constatar esta evidencia a asegurar que es “ya muy conocida”, creo que hay un gran recorrido aún.

Sobre la contestación del segundo estudiante, no tengo la menor duda, se trata de ponerla en práctica. Pero ¿cuáles son las dificultades o los obstáculos que lo impiden? Varios, pero hay uno por encima de todos: la oposición cuando no abierta beligerancia de algunos partidos de izquierda —izquierda, en sentido muy lato—, porque la animadversión de los partidos de la derecha, con alguna excepción puramente anecdótica, siempre ha sido clara y diáfana. Si bien la opinión de sus votantes no coincide con la posición oficial de estos partidos, las cosas son así. Realidad que ha sido también tratada con cierto detalle en muchas ocasiones por diversos autores y autoras.

Lo que no acostumbra a merecer la atención de muchas personas defensoras de la RB es el tipo de medidas que deberían acompañar a la RB. Pequeña y redundante aclaración: el tipo de medidas que deberían ser compañeras de la RB dependerá de las opiniones sociales, económicas y políticas que sustentan la propuesta. Un liberal en sentido europeo que apoye la RB, hay algunos sí, o una persona socialista —si bien usando más propiamente las palabras debería decir una persona simpatizantes o militante de algún partido socialista de los que hay ahora— que simpatice con la RB, que también hay alguna, estas personas digo apoyarán un tipo de propuestas junto a la RB muy diferentes a las que pueda defender una persona partidaria del republicanismo socialista o socialismo republicano. Como me incluyo en esta opción, me gustaría tratar en este artículo una medida “hermana” a mi entender de la RB que ya empieza a “ser popular” aunque no todavía al mismo nivel de la RB ni por conocimiento, ni por justificación técnico-científica. Me refiero a la llamada renta máxima (RM). Y para ello voy a utilizar parcialmente y con algunos datos más recientes lo que se trató en un capítulo de En defensa de la Renta Básica.

La definición estricta de la RM sería una tasa marginal impositiva del 100 % a partir de determinada cantidad de renta ganada en un período de tiempo, normalmente un año. Sabido es que la riqueza está mucho más desigualmente repartida que la renta. En Europa, el 10 % más rico posee más del 55 % de los activos; en Estados Unidos, ese porcentaje supera el 70 %. El 1 % más rico concentra más del 20 % y del 40 %, respectivamente.

Cuando se habla de RM normalmente se refiere a lo ganado como ingresos (“renta”) en un año. La propiedad formaría parte de impuestos relacionados con el patrimonio o la riqueza, definida como toda propiedad inmobiliaria, mobiliaria, financiera y de cualquier otra modalidad excepto la vivienda habitual. Esto quiere decir varias cosas. Puede defenderse una RM y también un impuesto a la riqueza que recibe distintos nombres como “impuesto a las grandes fortunas”, por ejemplo. Pero conceptualmente son diferentes. La RM se refiere a lo que una persona gana en un período de tiempo, como ya se ha dicho a las rentas obtenidas. Adicionalmente, puede defenderse por razones democráticas republicanas que las grandes concentraciones de propiedades tengan un límite. Grandes concentraciones de riqueza y grandes rentas van relacionadas, obviamente la riqueza ayuda a incrementar la renta y la renta ayuda a incrementar la riqueza.

Apuntaba en un artículo con Jordi Arcarons algunos datos del reino de España. El 5 % superior de la población con mayor renta concentra más del 41 % del total y el 2 % superior más del 28 % del total. En cuanto a riqueza: el 5 % superior acumula prácticamente el 73 % del total, mientras que el 2 % superior concentra más del 44 %.

Un ejercicio interesante es analizar qué sucede en la intersección del 5 % superior conjuntamente en renta y riqueza. La población auténticamente rica. En este caso, tan solo un 3,8 % de la población total acumula simultáneamente poco más del 20 % de la renta total y muy cerca del 44 % de la riqueza neta total. Y si descartáramos a los que disponen de patrimonios inferiores a 500.000 euros —los menos ricos entre los ricos—entonces algo menos del 1 % de la población total —poco más de 415.000 personas— seguirían concentrando el 8,3 % de la renta total y más del 32 % de la riqueza neta total. En estas cantidades y porcentajes no se incluye todo lo escondido o evadido de forma semi o directamente fraudulenta, solamente lo que está registrado de forma legal. Estas 415.000 personas, o este menos del 1 % de la población, es más rico de lo que dicen los números oficiales, claro, pero con los oficiales ya son muy ricos.

El problema de las grandes fortunas no es solamente la gran desigualdad que suponen respecto a una gran mayoría de la población. Las grandes fortunas, las grandes concentraciones de propiedad, son una amenaza a la democracia, y desgraciadamente más que una amenaza. Como también pensaron los fundadores de la primera república moderna en 1776. Efectivamente, como muchos autores han insistido, los founders temían que si las grandes desigualdades se hacían inmensas el experimento republicano democrático fracasaría. Y fracasó. Louis Brandeis, Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1916 a 1939, lo expresó de forma difícilmente superable hace un siglo: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”.

Por eso cabe preguntarse: ¿cuál debería ser el límite razonable de la riqueza personal en una sociedad democrática? ¿Un millón de euros? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Cuánto necesita realmente alguien para vivir con comodidad, incluso con lujo, sin poner en riesgo la libertad del resto? Una persona que innova, que trabaja duro para aportar a la sociedad un montón de ventajas, que sabe adelantarse a los negocios, que tiene una gran capacidad de iniciativa, que se arriesga y todas estas virtudes que los chearleaders de las grandes fortunas acostumbran a ofrecer, ¿necesita más de un millón, dos, tres, cuatro como recompensa? Se trata de una discusión democrática que aún no se ha iniciado y que no puede resolver ninguna persona supuestamente experta (¿experta en qué, en realidad?).

Una RM, recordemos que esta se refiere a la renta no a la riqueza, puede incluso ligarse a la suerte parcial de los que están muy por debajo de la distribución de la renta. Por ejemplo, la RM podría ser un múltiplo del salario mínimo interprofesional, como propone Sam Pizzigati. ¿100 veces? ¿50? ¿200? No importa aquí tanto el múltiplo sino la idea. Si soy una persona ganadora de renta de las más elevadas y sé que lo que gane a partir de 100 (o 50 o 200) veces el salario mínimo interprofesional tendrá una tasa marginal impositiva del 100 %, estaré interesado que la cantidad a partir de la cual se multiplica por 100 (o 50 o 200) sea mayor. No es lo mismo ganar 100 (o 50 o 200) veces sobre 800 euros que sobre 1.500, claro. Otra aproximación distinta, pero con la misma intencionalidad, podría ser el salario medio.

La cantidad de RM que puede permitirse desde la perspectiva de la libertad republicana no es algo que pueda ser fijado al margen del debate público y del momento histórico al que nos refiramos. Republicanamente no puede admitirse la acumulación de grandes riquezas por la injerencia que maquinan estas fortunas para interferir en la existencia material de la gran mayoría de la población, por la capacidad de estas grandes fortunas de comprar-influir-presionar-manipular gobiernos (solamente las grandes fortunas disponen de posibilidad material para sobornar-manipular a políticos o para influirles decididamente para favorecer sus intereses) y, ligado con lo anterior, por la destrucción que supone para las democracias. Como escribía junto a María Julia Bertomeu:

“[H]ay un argumento republicano contundente para justificar una renta máxima, a saber: puesto que la riqueza y la propiedad privada son un producto esencialmente político y social, una república democrática debe ser capaz de diseñar algunos instrumentos —como una renta máxima— que eviten que ésta quede concentrada en unas pocas y confiscatorias manos, y debe impedir también que estas manos puedan disputarle a la república su capacidad para definir el bien común y para garantizar una vida republicana y democrática normal, para todos”.

Otro aspecto básico de la RM es que no está pensada especialmente para recaudar. Sin menospreciar las posibilidades recaudatorias, está pensada principalmente para reducir la desigualdad. En EEUU, debido a impuestos del 90 % a las grandes rentas, “desde finales de los años treinta hasta principios de los setenta, disminuyó la desigualdad de la renta”, como explican Saez y Zucman. Recuérdese que Franklin D. Roosevelt, si bien no consiguió su propósito inicial de establecer una RM del 100 %, sí logró implantar una tasa marginal del 94 % para rentas por encima de los 200.000 dólares anuales (de 1936, actualmente equivaldrían aproximadamente a 4,6 millones de dólares). Estas tasas marginales máximas se mantuvieron durante décadas, alcanzando un promedio del 81 % desde 1944 hasta 1981 y excediendo, entre 1951 y 1963, el 90 %. También en el Reino Unido, que llegó a tener desde 1941 a 1952 tasas marginales máximas que llegaban al 98 %.

Ya Aristóteles —muy benevolente con los ricos y muy crítico de la democracia ática de los pobres libres en la que vivió— era de la opinión de que la riqueza debe estar limitada a lo que permita una existencia digna (“hay un límite [a la riqueza] aquí como a las demás artes”) (Pol. 1256b). Ningún político actual cercano al poder —cuando se está lejos es más fácil— ha dicho nada semejante aún para vergüenza de la política.

La RB de una cantidad al menos igual al umbral de la pobreza sería un instrumento para garantizar la existencia material —condición republicana para la libertad—. La RM sería un instrumento para evitar que las grandes fortunas acaben con la existencia material y con la libertad de la inmensa mayoría. Es una cuestión, efectivamente, de libertad.

Lo diré de otra manera. La RB garantiza la existencia material: es el piso de la libertad. La RM evita que unos pocos destruyan esa libertad con su poder económico: es el techo de la libertad. Ambas, en definitiva, son instrumentos republicano-socialistas esenciales para asegurar la existencia y proteger la libertad de todos.