Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo

Profesor ITCR-ecologista FECON

En el debate sobre cuál es el modelo eléctrico que requerimos en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, uno de los argumentos a superar es el sentido común errado, pero políticamente vendido y creído, de que prácticamente todas las energías que no provienen de combustible o que se generan con su uso son renovables, sostenibles, limpias, verdes. Ya hoy, en cualquier debate serio se deben incluir los impactos de esas energías “limpias” en los ecosistemas y las personas. No reconocer la destrucción de los ecosistemas, empezando por los ríos en el caso de la generación de electricidad, además de ser técnicamente ignorante, es una completa irresponsabilidad.

Hace 4 años, cuando Costa Rica fue sede del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) (7 al 24 de septiembre de 2021), con el apoyo del Gobierno, el Ministerio de Ambiente/MINAE y el Instituto Costarricense de Electricidad/ICE, decenas de organizaciones de América y Europa, puntualizamos numerosos argumentos técnicos sobre los daños e impactos irreparables de las energías “limpias” como las hidroeléctricas, que hasta hoy no son de consideración para esa industria.

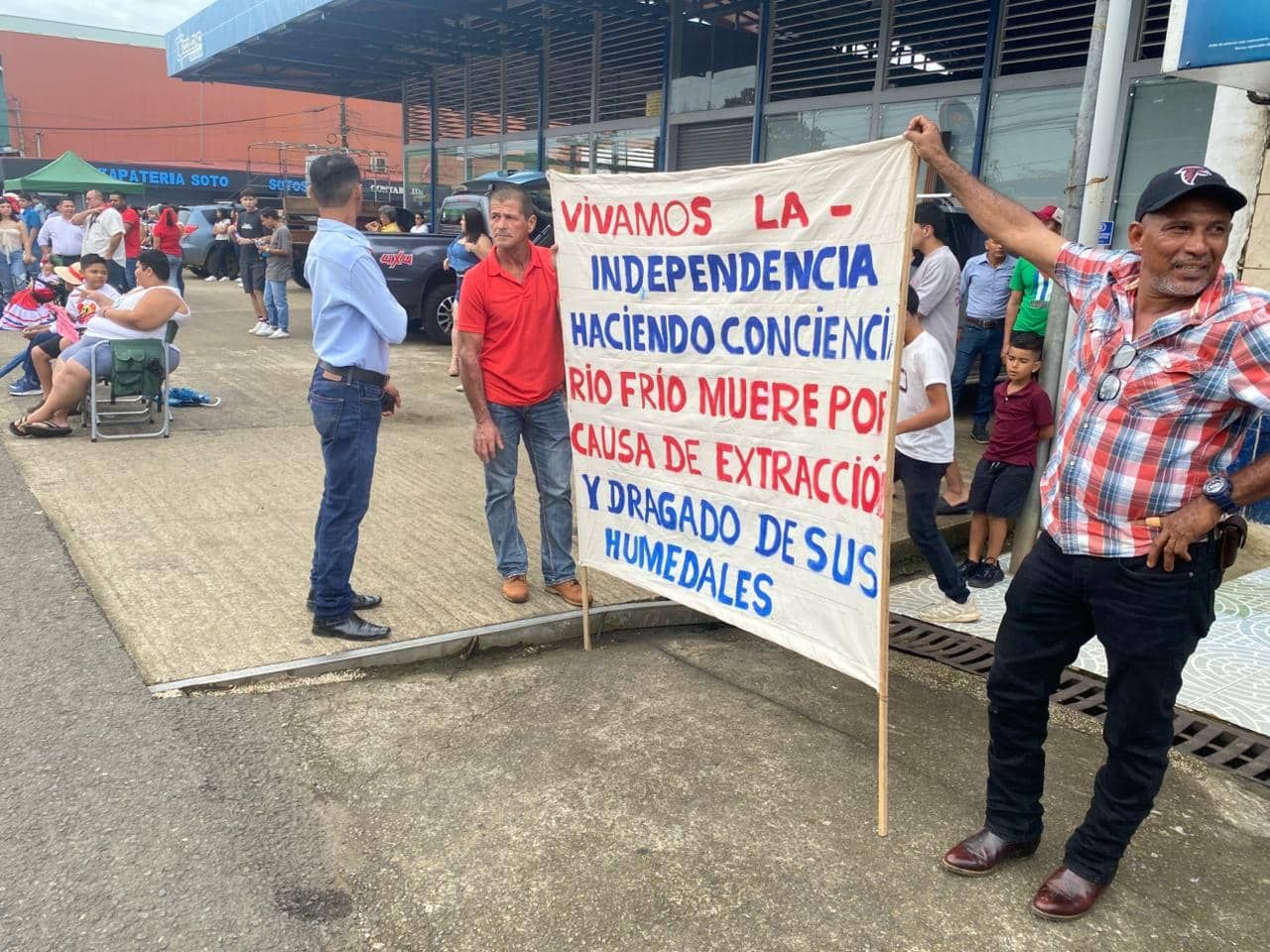

Si bien un componente de este debate es puramente técnico y científico, otro, igualmente pesado, es el relacionado con los derechos de las personas y de los ecosistemas. Cierto que hay enormes diferencias entre lo público y lo privado, por cuanto lo público generalmente cuida la atención de necesidades sociales relacionadas con energía, mientras que los modelos privados están fijados en el lucro. Pero, en general, coinciden en que todos sus proyectos, salvo excepciones muy calificadas, son pensados, construidos e impuestos sin ningún tipo de consulta a la gente que es impactada negativamente. Además, las industrias públicas y privadas, de nuevo salvo excepciones públicas, niegan y justifican los daños a los ecosistemas, desde los más leves hasta los más severos e irreparables, mediante los llamados estudios de impacto ambiental, que en muchísimos casos, no son más que una fabulosa industria intelectual y de ciencias naturales y sociales, asociada con la explotación energética de cualquier tipo. En Costa Rica un caso de antología en cuanto a irresponsabilidad técnica, tráfico de influencias, favores políticos, permisos amañados, presión e imposición a las comunidades, etc., fue el proyecto de hidroeléctrica San Rafael de la empresa H.Solís, que tras muchos años de lucha comunitaria y social local y nacional fue derrotado. Casi de inmediato las comunidades de Turrialba y nacionales sumaron a su historia la liquidación de los PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa Hidrodesarrollos del Río Platanares S.A. que, según se dijo, era la misma H.Solís. Estos y muchos otros casos son evidencia de que desde hace décadas empezó a crecer en Costa Rica un nuevo sentido crítico, ético y preocupado por modelos sustentables.

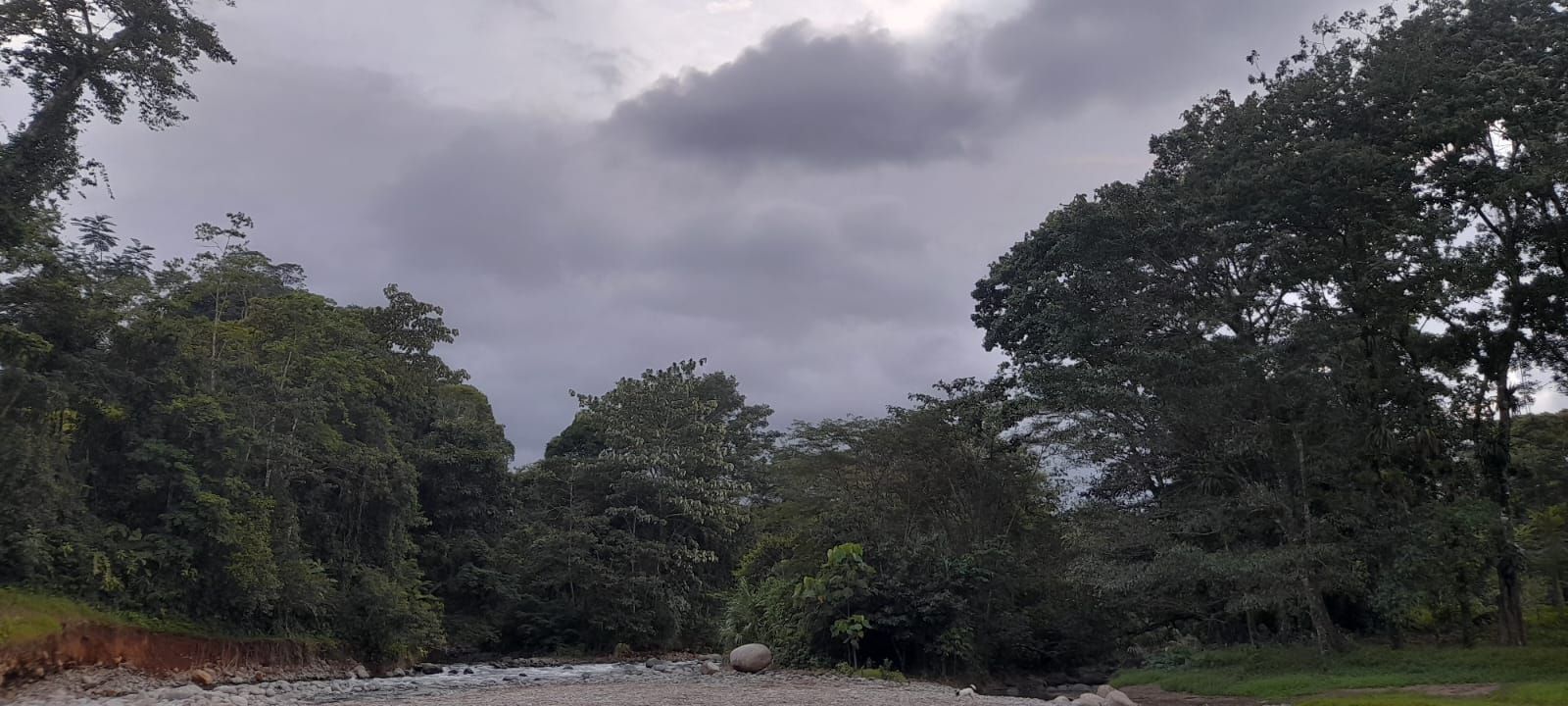

Precisamente por esas preocupaciones es que un foco de desacuerdo irreconciliable con el proyecto 23.414 es que supone un peligro directo de explotación indiscriminada de los ecosistemas nacionales. Entre las “Fuentes energéticas renovables” (artículo 3k) se mencionan “la energía del sol, el viento, la biomasa, el agua, las mareas, olas y los gradientes de calor natural y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”, sin reparo de ningún tipo en sus impactos y como si éstos fueran inexistentes. En el mismo párrafo se agrega que son “fuentes de energía que están sujetas a un proceso de reposición natural”, lo cual revela que quienes redactaron el proyecto desconocen u ocultan deliberadamente toda la información científica sobre ecosistemas destruidos en el mundo como cuencas hidrográficas y sus ríos. ¿Acaso un río sobrevive con el 20 o 10% de su caudal que en los estudios de impacto ambiental siguen defendiendo ridículamente como “caudal ecológico”?

Estas fuentes “renovables” según el artículo 14 del 23.41 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” “pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta…”. Este es un punto particularmente sensible pues retoma todas las pretensiones y presiones contenidas en muchos proyectos de ley anteriores, todos orientados a romper los topes de generación para privados tanto por tamaño de proyectos como por porcentaje con respecto del Sistema eléctrico nacional, SEN. Esos topes hasta ahora son del 15% según la Ley 7.200, capítulo I, con proyectos de hasta 20 megavatios y de otro 15% con la Ley 7.508, capítulo II, con proyectos de no más de 50 megavatios. En versiones anteriores de otros proyectos privatizadores se establecían topes ideales de 50 megavatios para los primeros y de 100 megavatios para los de la Ley 7.508. Pero ahora, con el proyecto 23.414 se rompen todos los topes para los proyectos privados, ya sea de empresas nacionales o transnacionales, pues todos los agentes competirán en el mercado de subastas en igualdad de condiciones.

El otro punto crítico es que todos los sistemas de explotación, trasiego, almacenamiento y distribución de cualquier energía, requiere explotaciones y energías adicionales. La lucha emblemática en la Patagonia chilena contra una explotación hidroeléctrica de 2.760 megavatios en Aysén y tendidos eléctricos de 1.970 kilómetros para consumirlos principalmente en minas, para favorecer a corporaciones privadas, es uno de los mejores ejemplos para comprender los impactos interrelacionados entre distintas explotaciones energéticas. Ni qué decir de la mitología y el novelón global alrededor de consumo de “energías limpias” en carros eléctricos y dispositivos de almacenamiento energéticos, cuya producción resulta devastadora.

El proyecto incluye (artículo 3 j) como “Fuentes energéticas no renovables” “el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radioactivo y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”. Con esto queda claro que se busca, de nuevo, que en el país más “limpio” se pueda explotar petróleo o hacer fractura hidráulica del suelo para extraer gas y petróleo (fraking) o hasta jugar con materiales radioactivos. Más allá de los peligros por destrucción de ecosistemas de este tipo de extracciones, es claro que será imposible mantener cualquier propaganda de país “sostenible” si se abren los mercados para este tipo de explotaciones energéticas.

Si bien el artículo 16 establece que “estos proyectos solo podrán ser desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a solicitud del Ente Rector”, de seguido se crea la posibilidad de que puedan ser implementados por otros agentes del mercado si el ICE declara “imposibilidad de llevarlo a cabo”, gracias a que ECOSEN “desarrollará un proceso de contratación de estos proyectos”. Esta es parte de la letra del proyecto que crea opciones para contratos con empresas locales o transnacionales para incursionar en explotaciones energéticas hasta ahora detenidas en el país. El máximo nivel de fiscalización para estos proyectos será responsabilidad del MINAE que les dará “autorización”. Pero, si nos atenemos a fiscalizaciones y autorizaciones como las de Crucitas, Gandoca Manzanillo, la zona marítimo terrestre en Guanacaste y cientos más, pues ya sabemos la tusa con que nos rascamos y los resultados posibles.

No es que el proyecto 23.414 por sí solo inicie una era de conflictos sociales relacionados con energía; es que los agudizará. En un mercado abierto, con competencia igual entre lo público y lo privado y con todas las empresas nacionales y transnacionales, presionando para generar y competir en mejores condiciones en el mercado eléctrico, se multiplicará la amenaza de muchos proyectos. Ya mencionamos algunos como los provocados por la empresa H.Solís, pero podrían reanudarse otros sobresalientes como el PH Diquís. En el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040 (ICE. PEGE. marzo 2023. P.125) se incluyen veintinueve proyectos de todo tipo entre públicos y privados. La lista la encabeza precisamente el PH Diquís por ahora “suspendido” (no excluido ni menos liquidado) con una potencia de 646 megavatios (el proyecto en operación más grande del país es el Reventazón de 305 megavatios). Otros dieciocho eventualmente serían desarrollados por empresas (algunas que son también generadoras) como JASEC, COOPEALFARO, COOPEGUANACASTE, COOPELESCA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (PEGE. P.128).

El mismo ICE señala que a esos nada pocos cuarenta y siete proyectos se pueden sumar otros de empresas distribuidoras y privados “que puedan ser identificados y estudiados”, y llama la atención la explicación de que “Además de los nuevos esquemas que eventualmente puedan aparecer (vale preguntarse si como los del expediente 23.414) proyectos adicionales están bajo estudio por desarrolladores del sector privado y de las empresas distribuidoras. Las plantas genéricas que aparecen en el plan de expansión permiten tomar en cuenta la posibilidad de estos desarrollos” (PEGE. P.127).

Abonando en favor de la generación privada el Plan de expansión del ICE señala que “La optimización del Plan de Expansión considera la capacidad disponible en proyectos genéricos, y optimiza la instalación, independientemente del régimen de propiedad y de las condiciones contractuales de las plantas y proyectos…” incluyendo las opciones de generadores independientes/privados (PEGE. P.128). Precisamente por estas posiciones anti-públicas del mismo ICE, es que es urgente sumar muchos más actores sociales en defensa del modelo público, solidario, con fijación de precios justos y enfocado en el bienestar de la población, que son los principios que desaparecerían si se aprueba el expediente 23.414, con la complacencia de gente dentro del mismo ICE.

Lo que defendemos es un modelo eléctrico público dirigido por el ICE, con crecimiento planificado según necesidades colectivas de toda la sociedad y no asociados con el lucro privado. Con precios de consumo final fijados según las necesidades reales de la población, sobre todo de las poblaciones rurales más alejadas e indígenas que son las que tienen acceso más difícil y costoso. El modelo de electricidad que necesitamos fortalecer es el que respete los ecosistemas de todo tipo de acuerdo con su capacidad limitada de carga para la generación de energía y el que entienda que los ríos no son sencillamente mercancías por explotar indiscriminadamente. Igualmente, asociados a los ríos están todos los ecosistemas y los derechos de las comunidades que viven y los aprovechan para actividades de sobrevivencia y subsistencia, como la agricultura, la pesca, la recreación, el turismo, etcétera.

Como se puede comprender, impedir la aprobación del proyecto de “armonización” 23.414, no significa la defensa incondicional del ICE. Dentro del ICE y desde hace décadas hay muchos cómplices de su desmantelamiento y favorecimiento de los negocios privados tanto en electricidad como en telecomunicaciones. Ingenuidad es lo menos que debemos cobijar.