Algunas notas sobre las elecciones del pasado domingo

Vladimir de la Cruz

El lunes pasado el país amaneció, como sucede cada lunes, cada cuatro años, después de que se ha cerrado el proceso electoral, cuando se ha ejercido el derecho al sufragio para escoger al presidente, y se conoce provisionalmente, al ganador, en la primera ronda, o a los dos que pasan a la segunda ronda.

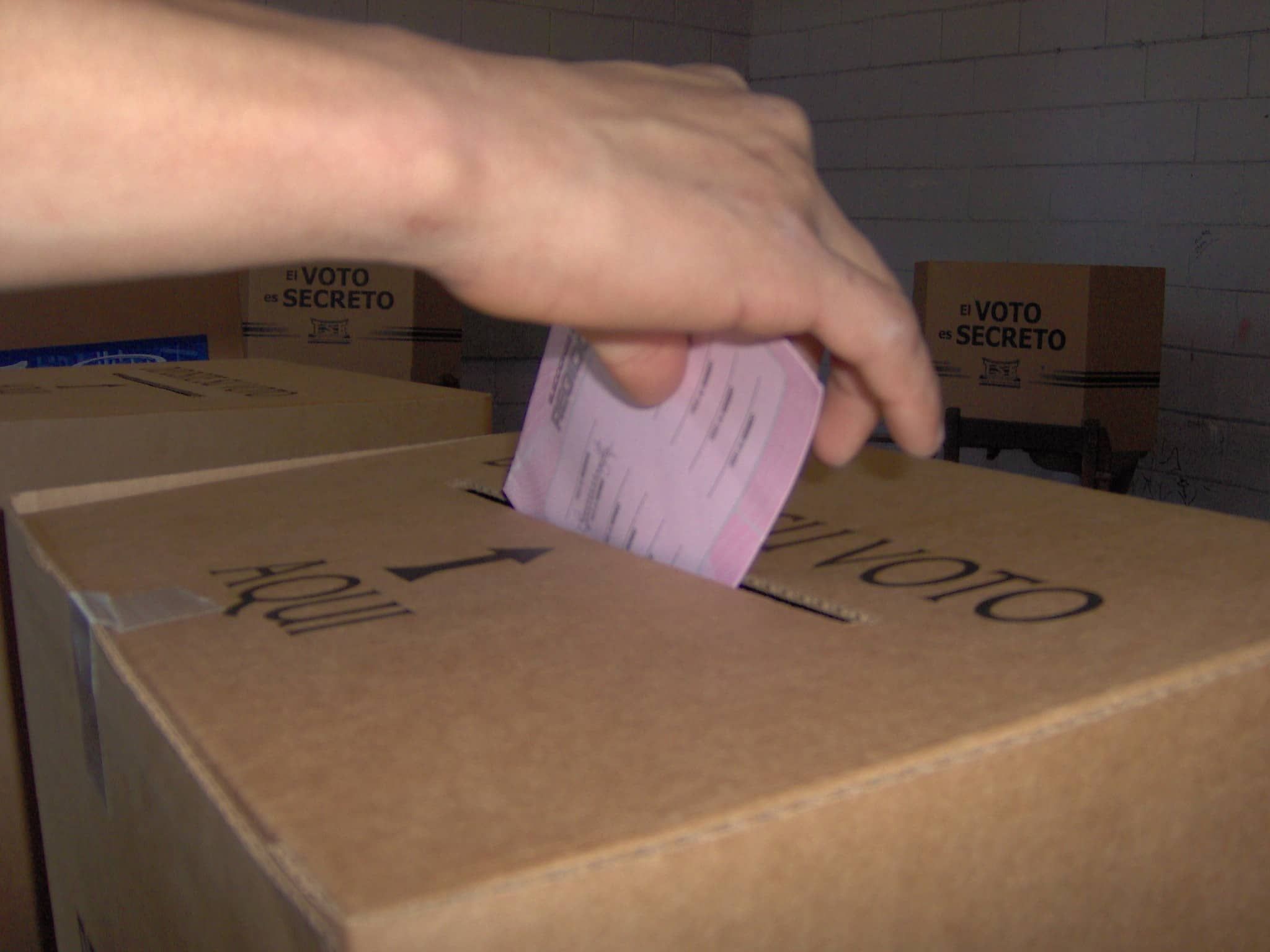

La tranquilidad nacional, porque es en todo el país, refleja la cultura cívica, la cultura democrática, el respeto al proceso electoral y su resultado. Ganadores y perdedores se diluyen y se vuelven a mezclar en el tejido social cotidiano como si nada nuevo hubiera ocurrid, sin heridos ni muertos en las calles. No hay protestas, movilizaciones a favor o en contra de los resultados, acusaciones de fraudes electorales, enfrentamientos de fanáticos seguidores o cuestionamientos al Tribunal Supremo de Elecciones. En esta elección se produjo un fenómeno en la última semana en el cual al término de los debates todos los simpatizantes de los candidatos, de esos debates, se marchaban unitariamente en desfiles hasta el centro de la ciudad, disfrutando la alegría de las elecciones, y por los que adversaban a los del gobierno, unidos por el “Fuera Chaves”, que se convirtió en un grito apasionado de todos los que así se movilizaban.

Veinte partidos con sus candidatos se presentaron a la elección. Había para todos los gustos. Se podían agrupar, con alguna dificultad en dos grandes grupos, los que se “identificaban” con el gobierno y la posibilidad de su continuismo en ejercicio de gobierno, y quienes le adversaban.

En el primer grupo un partido, Pueblo Soberano, era el centro de los focos. En el segundo, lo era Liberación Nacional. El resultado final así lo demostró. A estos partidos los siguieron en importancia electoral presidencial la Coalición Agenda Ciudadana y el Frente Amplio, ambos ubicados en el anti continuismo. El resultado final así lo demostró. En un tercer grupo forzaron la presencia de otros cuatro partidos, a mi modo de ver, con la intención de debilitar a los dos anteriores, que fueron Unidad Social Cristiana, Nueva República, Avanza y Unidos Podemos. Así también sucedió. Incluso en un momento de la campaña cuando intentaron subir a la candidata de Unidos Podemos y luego, las fuerzas que apoyaban a esos partidos la sustituyeron por el partido Avanza, que logró “impresionar” a organizadores y a las audiencias de estas actividades, como mejor opción para enfrentarlo a Liberación, Coalición Agenda Ciudadana y Frente Amplio. Los últimos debates, en los que no asistió la candidata de Pueblo Soberano pareciera que fueron organizados con la intención de ponerlos a discutir sobre quien iría de segundo a la final. No estaba en discusión quién iba a ser el ganador de la primera ronda. Por la ausencia de la candidata de Pueblo Soberano la eximía de esos debates porque la consideraban ya clasificada. Al final, toda la red electoral giró alrededor de estos ocho partidos.

Al resto de los partidos las redes que ayudan a hacer sobresalir los partidos y sus candidatos, redes sociales, casas o empresas encuestadoras, medios de comunicación en general, periodistas que entrevistan candidatos, los tomaron en cuenta solo para el registro democrático de decir que tomaron en cuenta a todos.

El mismo Tribunal Supremo de Elecciones se abstuvo de publicitar adecuadamente a todos los candidatos con sus partidos. No hubo un solo anuncio en páginas pagadas en medios de comunicación, o en páginas electrónicas, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, informándole a los electores, con la muestra de la papeleta, quienes eran los candidatos y sus partidos.

El Tribunal Supremo de Elecciones no tiene impedimento ni prohibición para hacer esto, o para haber pagado un suplemento electoral con esta información básica. No es suficiente tener esa información en la página electrónica del Tribunal Supremo de Elecciones, porque ese acceso electrónico está vedado para la gran mayoría de la población por la carencia de los medios electrónicos para consultarla. No es suficiente tener teléfonos que funcionan con pagos de uso, con tarjetas de pago, de cargas bajas, para las cosas básicas de consumo de sus usuarios.

A esta falla, hay que agregar que el Tribunal Supremo de Elecciones no ha impulsado una reforma legal, y constitucional, para que todos los partidos tengan acceso al derecho del pago de la campaña, y no solo aquellos que tienen o logran la elección de un diputado o saquen un 4% de la votación, lo que les limita su plena y decente participación electoral.

Este es un lastre aún presente de la tradición del control bipartidista que se ha tenido históricamente de estos fondos. Ni siquiera por la presencia de partidos de izquierda en la Asamblea Legislativa han podido luchar por ampliar este derecho al pago de la campaña para todos los partidos. Este lastre todos los partidos que llegan a la Asamblea, consolidado su derecho, no les interesa que se lo extiendan a los demás.

El conjunto de los otros 12 partidos políticos apenas alcanzó alrededor de un 2.6% de los votantes, que reflejan democráticamente una expresión multipartidista, y diversa, de la voluntad de los ciudadanos que votaron por ellos.

La cantidad de partidos en esta elección fue menor en cinco partidos que la campaña electoral del 2022. La tensión que había en torno al “continuismo” hizo bajar el abstencionismo, de la elección de 2022, prácticamente, en un 10%, lo que puede considerarse un éxito democrático y ciudadano.

En la polarización política, que había, la cantidad de partidos favorecía al Gobierno y a su principal partido, Pueblo Soberano, porque todo el espectro opositor estaba bien dividido políticamente, y azuzaban constantemente en mantener esta división, mezclados los que estaban en el cabús del tren del gobierno y los que estaban en contra.

Desde el mismo proceso de inscripción de partidos se obstaculizó la formación de coaliciones. Miguel Ángel Rodríguez en la Unidad Social Cristiana habló de buscar esa coalición, pero condicionó que fuera sin la izquierda y sin Liberación Nacional. En Liberación Nacional se hizo algo semejante, sin la izquierda y sin la Unidad Social Cristiana. José María Figueres era partidario de una coalición. En el Frente Amplio no se estaba de acuerdo con ninguna coalición. Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana por sus bancadas de diputados no estaban dispuestos a ceder lugares en una coalición. Liberación Nacional logró salir airoso con un número diputados casi igual al que tiene ahora. La Unidad Social Cristiana casi se queda sin diputados. Solo logró elegir una diputada. Inteligentemente el Partido Acción Ciudadana promovió la Coalición, con Agenda Democrática Nacional, que recibió también el apoyo del partido de Rafael Ángel Calderón Fournier que no estaba participando como partido en la campaña. El resultado electoral se dio una diputada. El Frente Amplio logró un diputado más de los que ya tiene. Siete, resultado de una excelente labor parlamentaria que han tenido en estos cuatros años y a un buen papel de participación de su candidato presidencial, el diputado Ariel Robles.

No tenemos cultura política de coaliciones. La izquierda en el pasado las realizó con éxito, en 1978 y 1982, para la elección de diputados. Los grupos opositores a Liberación Nacional con éxito lo hicieron en 1978, cuando eligieron a Rodrigo Carazo Odio, un exliberacionista, coalición que luego se fusionó originando a la Unidad Social Cristiana en 1983.

En esta campaña que acaba de finalizar, por los resultados de votos, si hubiera habido una coalición de Liberación Nacional el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana prácticamente hubieran superado los votos de Pueblo Soberano y probablemente la composición de la Asamblea Legislativa hubiera sido diferente. Pero eso no sucedió. El partido Acción Ciudadana, indirectamente renace y la Unidad Social Cristiana casi desaparece. La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana no debe olvidar que es diputada de una Coalición. Tamaña tarea tiene.

Durante la campaña, como suele suceder, casi no se hizo propaganda por los candidatos a diputado. En esta campaña el enfoque estaba en los candidatos a presidente.

La campaña publicitaria en vallas era simplemente horrorosa, lo digo para todos los partidos. Sin mensajes claros y directos sobre las necesidades, expectativas y problemas importantes de los ciudadanos. Vacías de contenidos llamativos que provocaran darles apoyo. Algunas contra otros candidatos, que en la práctica se convertían en vallas a favor de esos otros candidatos. En los spots publicitarios por radio, con mensaje de candidatos a veces les ponían de fondo música en un tono más alto que la voz de candidato, lo cual dificultaba oír el mensaje principal. Hasta Liberación Nacional cayó en el este error siendo su candidato una persona sin audición.

En materia legislativa hubo cambios importantes. Desaparecieron el partido de Eli Feingzag y el de Fabricio Alvarado. No eligieron un diputado. Se quedaron sin los seis que tenía cada uno, siendo ambos hasta abril todavía diputados. El partido de Eli sufrió divisiones importantes y no desarrolló organización partidaria que le apoyara. Eli Feingzag y Fabricio Alvarado se subieron al tren del gobierno sin distinguirse literalmente en cada. Fabricio más que Alfonsa fue felpudo del Gobierno. A ambos el propio presidente los enfrentó duramente de manera pública. Fabricio le entregó sus listas de pastores que el presidente supo aprovechar para su propio caudal y para lograrle el apoyo de ellos a su candidata a Laura Fernández, que los supo tomar en cuenta, comprándolos, con puestos y con ofrecimiento de cargos públicos. Casi 4000 centros religiosos de estas sectas y grupos cristianos no católicas en todo el país, especialmente los de las provincias periféricas y costeras, donde se concentran más los problemas sociales, se hicieron sentir. Las giras presidenciales por esas provincias acompañado de pastores de esos grupos religiosos tuvieron su repercusión.

También desapareció parlamentariamente el partido de Luz Mary Alpízar con el cual llegó Rodrigo Chaves a la Presidencia. Sergio Mena con su programa radial de muchos años, con el buen candidato presidencial que llevaba, no caló lo suficiente porque sus programas radiales, a mi modo de ver, carecen de un enfoque político directo, y no le dan la figura política atractiva, además de que se ha hecho sumamente conservador en esos programas.

En las condiciones actuales, desde la campaña electoral del 2018, donde Fabricio Alvarado fue finalista electoral, la agenda conservadora tuvo auge. Pero, el presidente Rodrigo Chaves y sus partidos “taxis”, con los candidatos del cabús presidencial, se la robaron, porque se las puso bien servida. Así le pagaron. Tratar de pelar y ganar con esta agenda para todos esos partidos era pelear por migajas electorales, como les resultó.

Hay que reconocer que Laura Fernández se la jugó bien. Lo más importante en ella, a mi modo de ver, fue la lealtad con que se identificó con Rodrigo Chaves y su gobierno. Desde el inicio lo dijo claramente: que iba a continuar las políticas y el proyecto de gobierno que Rodrigo Chaves había iniciado. Lo mantuvo todo el tiempo, sin temor a polarizar en contra de ella como ocurrió. En la misma campaña dijo que de ganar lo nombraría ministro de la Presidencia. Así lo ha anunciado después de su triunfo. Atizó más contra ella en la idea del continuismo, lo que no le obstaculizó su resultado.

Rodrigo Chaves, nos guste o no, tiene un bien ganado reconocimiento popular como presidente y como persona. Quienes le siguen fanáticamente, quienes le apoyan en las encuestas, se identifican con sus mensajes de que él ha querido gobernar para esos ciudadanos, para el pueblo, o para el populacho, culto o inculto, de sectores de las clases altas, empresariales, de los barrios ricos, como de los barrios pobres y las barriadas de la pobreza extrema.

Rodrigo Chaves se ha convertido en el representante de los nuevos sectores neo oligárquicos, neo burgueses, neo empresariales de distintos tipos, pro imperialistas, conservadores, neoliberales, que están en todos los altos estratos de la sociedad, pero también de algunos importantes sectores de las clases medias nacionales.

En lo personal muchos se identifican con él por su lenguaje, por sus pachucadas, por su verbalismo popular, por su lenguaje violento que lo hace el líder de la manada de la nación de borregos que le siguen. Incluso mujeres, no pocas, se identifican con él probablemente por el Síndrome de Estocolmo que seguramente sufren y viven con sus parejas, familias o machos alfas con los que conviven.

La idea del soberano, del pueblo con poder, del pueblo al que hay que darle y devolverle el poder, ha envalentonado a esa parte de la población que Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, que Laura Fernández también agitó en la campaña, de que con ella se ha devuelto el poder político al pueblo.

Cuando Rodrigo Chaves violentamente atacó a todos los Presidentes de la República diciendo que habían gobernado como tiranos y dictadores, al servicio de pequeños grupos de empresarios y oligarcas en contra del todo el pueblo, lanzó justamente ese límite de separación, donde él, y ahora Laura Fernández, no responden a esos grupos tradicionales del poder, porque ellos responden y representan otros grupos empresariales y oligárquicos.

Lo que se ha manifestado política y gubernativamente en estos últimos cuatro años, que continuará, es una dura pugna de estos grupos económicos, financieros y políticos, que con sus políticas populistas y neoliberales están encendiendo una mecha muy peligrosa.

La idea de impulsar la Tercera República, el período histórico que hemos vivido desde 1948 hasta ahora, es justamente ese desencuentro y ruptura con el pasado histórico, surgido en 1948, sin que Rodrigo Chaves ni Laura Fernández, entiendan lo que es esa Segunda República así declarada en 1948.

La Tercera República no es un tema solo de agitación y de decir hacia allá vamos. Es un tema y un concepto político institucional más serio.

Como la anuncia Laura Fernández, por ahora más parece un canto a La Luna, con agua en las manos, que puede terminar en una República de Tercera. ¡Cuidado!