-

Más de 50 organizaciones y personas alertan sobre proyecto de ley N.º 24.932

-

La norma permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable.

-

El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado.

Este posicionamiento busca alertar sobre los riesgos que encierra la aprobación de una norma con ambigüedades y mecanismos permisivos. Se presenta un recuento de hechos documentados que evidencian cómo, en la práctica, Abangares ha operado como un espacio de legitimación de oro de origen cuestionable, amparado por leyes permisivas. Asimismo, se formulan exigencias técnicas, jurídicas y sociales, con el fin de que el Estado y la Asamblea Legislativa legislen en favor del bien común, y no en contra de este.

La intención de consolidar un modelo ambiental sin industrias extractivas contaminantes enfrenta un momento crítico. Por un lado, se impulsa la apertura minera en Cutris, y por otro, se busca consolidar la minería “artesanal” en Abangares, territorio históricamente asociado a la extracción de oro, con profundas consecuencias para el ambiente, la salud y la gobernanza territorial.

El proyecto de ley N.º 24.932 pretende institucionalizar y proteger la minería en esa zona, en un contexto de legislación débil, incumplida, sostenida mediante transitorios y vacíos de control normativo. El proyecto, tal como está planteado actualmente, no representa una regulación responsable ni una vía hacia la formalización segura de la minería artesanal. Los interesados en exportar oro desde Abangares, así como el propio Estado, han tenido catorce años para regularizar su operación, obtener concesiones vigentes y contar con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de las ganancias exorbitantes, ha resultado más fácil para ambos actores permitir una operación opaca, sin licencias ambientales ni cumplimiento del Convenio de Minamata.

El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado. Este proyecto no corrige esa tendencia; al contrario, institucionaliza la excepción, amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas. Si se aprueba sin transformaciones profundas, Costa Rica podría consolidar la exportación de oro ilegal, con consecuencias reputacionales, sociales, ambientales y fiscales irreversibles.

Hechos críticos e irregularidades asociadas al proyecto:

• Marco legislativo capturado por incumplimiento y excepciones. Desde la Ley 8904 (2010) hasta las más recientes 9662, 10132 y 10375, las normas específicas que anteceden al proyecto actual han servido para prolongar concesiones, flexibilizar controles ambientales y permitir que la minería funcione bajo un régimen de desregulación continua. En la práctica, se ha incentivado la minería ilegal en Crucitas, Abangares y otros sitios donde se procesa material sin control. Estas extensiones han convertido la normativa en un mecanismo permisivo e ineficaz, alejado de una regulación transparente y estructural.

• Opacidad y riesgo de lavado de oro ilegal. La norma de permisividad -que este proyecto busca volver permanente- permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable. Investigaciones periodísticas han documentado que este mecanismo se utiliza para legitimar oro proveniente de zonas como Crucitas o incluso posiblemente de Nicaragua. Según estos reportajes, Costa Rica habría exportado más de 280 millones de dólares en oro entre 2010 y 2020 sin recibir ingresos fiscales ni certificar su origen.

• Delitos conexos y crimen organizado. La minería ilegal no opera de forma aislada: converge con otras actividades criminales. Se han detectado vínculos con lavado de dinero, tráfico de material en bruto o minerales, contrabando y uso descontrolado de cianuro y mercurio, incluso con dinámicas asociadas al narcotráfico en zonas fronterizas. La Fiscalía Ambiental ha advertido sobre la presencia de “patrocinadores” que financian operaciones con insumos peligrosos, infraestructura y logística para encubrir el lavado de activos.

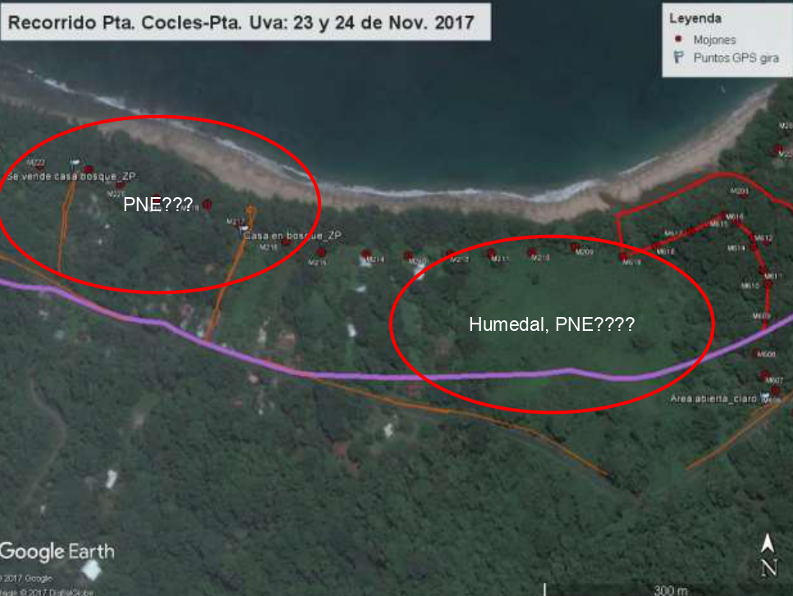

• Impactos ambientales, sociales y en salud pública. Los riesgos documentados incluyen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con cianuro y mercurio, afectaciones neurológicas y respiratorias en las poblaciones locales, inseguridad laboral con muertes y accidentes en túneles artesanales, y ausencia de controles oficiales. En muchos casos, la minería se realiza dentro de viviendas o parcelas comunitarias, en condiciones precarias y con sustancias altamente tóxicas. Muchos de estos impactos se dan en Abangares, Crucitas, Corcovado y la rica zona protegida de Indio Maíz en Nicaragua.

• Debilidad institucional y falta de control estatal. La Dirección de Geología y Minas (DGM), el MINAE, la SETENA y otras autoridades han mostrado una débil capacidad regulatoria frente al volumen real de actividad minera, tanto legal como ilegal. La ausencia de concesiones formales, la falta de licencias ambientales previas y el uso de declaraciones juradas como trazabilidad debilitan al Estado como garante del patrimonio natural.

• Simulación de minería artesanal. Por la escala del volumen exportado, las ganancias obtenidas y los impactos generados, resulta evidente que en Abangares no se trata de minería a pequeña escala, sino del uso instrumental -e incluso simulado- de la figura de minería artesanal y cooperativa para encubrir una actividad de mediana o gran escala que opera al margen de la regulación. Este esquema de desregulación y flexibilización pretende ahora volverse permanente con el proyecto de ley.

Ante estos hechos exigimos:

• Trazabilidad robusta y verificable. Eliminar la exportación bajo declaración jurada. Establecer un sistema digital de registro con autenticación y certificación de origen verificable y mecanismos cruzados que integren a Geología, Aduanas, Ambiente, Municipalidad y asociaciones comunales.

• Auditoría socioambiental en Abangares. Convocar de inmediato una auditoría socioambiental con participación del MINAE, Ministerio de Salud, la DGM, la Escuela de Geología (UCR), organizaciones socioambientales y comunitarias. Esta debe cuantificar los impactos acumulados en suelo, agua, salud y biodiversidad, y generar información para un análisis costo-beneficio de la actividad.

• Licencia ambiental previa obligatoria. Toda solicitud de explotación minera debe estar sujeta a la aprobación de un estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA, y posteriormente, a la concesión otorgada por la DGM. La exportación de oro debe contar con control cruzado de varias instituciones del Estado. No pueden admitirse excepciones que omitan esta evaluación básica.

• Sanciones efectivas y mecanismos de disuasión. El proyecto debe incorporar sanciones penales, civiles y administrativas estrictas. Las cooperativas, comercializadores o exportadores que introduzcan oro ilegal deben perder inmediatamente su concesión y estatus en los registros mineros y enfrentar sanciones proporcionales.

• Impuesto a la exportación y redistribución justa. Dado el carácter estratégico del oro como patrimonio nacional, debe establecerse un impuesto a la exportación que redistribuya beneficios hacia las comunidades afectadas y fortalezca la fiscalización estatal.

• Coordinación interinstitucional y cooperación internacional. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Fiscal y las autoridades ambientales deben actuar de manera conjunta. Se recomienda también recurrir a la cooperación con países que tienen experiencia en trazabilidad y combate a la minería ilegal (como Colombia, Perú y Ecuador) para adaptar buenas prácticas al contexto nacional.

Llamado a la adhesión y movilización

-

Invitamos a instancias académicas, organizaciones comunitarias, indígenas, estudiantiles, sociales y sindicales a sumarse a este pronunciamiento (mediante el enlace que está al inicio de esta nota).

-

Juntos y juntas podemos evitar que este debate quede capturado por intereses particulares y lograr que las decisiones legislativas respondan realmente al interés público. Instamos a la Asamblea Legislativa a no avanzar con el proyecto de ley N.º 24.932 en sus condiciones actuales, y a abrir un proceso de discusión pública, con enmiendas sustanciales y la incorporación de mecanismos que garanticen transparencia, justicia ambiental y respeto a los derechos de las comunidades.

Organizaciones:

Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre

Colectivo Ecologista Liberiano

Organización Regenerativa Matzú Insigne

Fundación Promar

Comité de Enlace Sociedad Civil con Foro INAMU

Comité Directivo Territorial INDER #4

Heredia Crea

AREMA

Centro de Sostenibilidad de Costa Rica

COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica

Eco Comunidad por la Justicia y la Paz Justa

Arte para la Tierra

Bloque Verde

JPIC – Justicia, Paz e Integridad de la Creación

Defensores de la Casa Común

UBL (Universidad Bíblica Latinoamericana)

Causa Sur – Pérez Zeledón

Teatro MileCima

IDELA – Universidad Nacional

CICDE – UNED

Comité Punta Pelencho

Casa Aiko

Coordinadora Ni Una Sola Mina

Centro de Amigos para la Paz

Asociación Civil Pro Natura

Paralela

Personas:

Ligia Barrantes Cartín – San Pedro de Pérez Zeledón

Flora María Calvo Abarca

Óscar Esteban Vindas Alfaro – Santa Bárbara

Giselle Arce Fonseca – Paso Canoas

Franco Zúñiga Sequeira – San Pedro de Turrubares

María Hernández – Concepción, San Isidro de Heredia

María Eugenia Delgado Marín – Talamanca, Limón

Juan Robles

Felipe Coto – Escazú

José Pablo González Rojas – Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste

Anacristina Rossi – San Antonio de Escazú

Silvia Matamoros Pacheco – Salitral de Santa Ana

Travis Robert Britzke Bonneville – Tinamaste, Barú, Pérez Zeledón

Lilliam Mena Araya

Alexander Pérez Gutiérrez

Víctor Madrigal Sánchez – Pueblo Nuevo, Garabito

Rafael Ángel Sánchez Rojas – Heredia

Mónica Alvarado Barzuna – Copey

Marvin Amador Guzmán – UCR

Luis Carlos Bonilla Soto – Esparza, Puntarenas

Asdrúbal Rivera Villanueva – Térraba

Wilson Arroyo Oconitrillo – Músico

Wilber Cortés Rodríguez

Gloriana Araya Campos

Ver análisis completo elaborado por: M.Sc Mauricio Álvarez Mora del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, de la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS-UCR).

Programa Kioscos Socioambientales

Universidad de Costa Rica