Vladimir de la Cruz

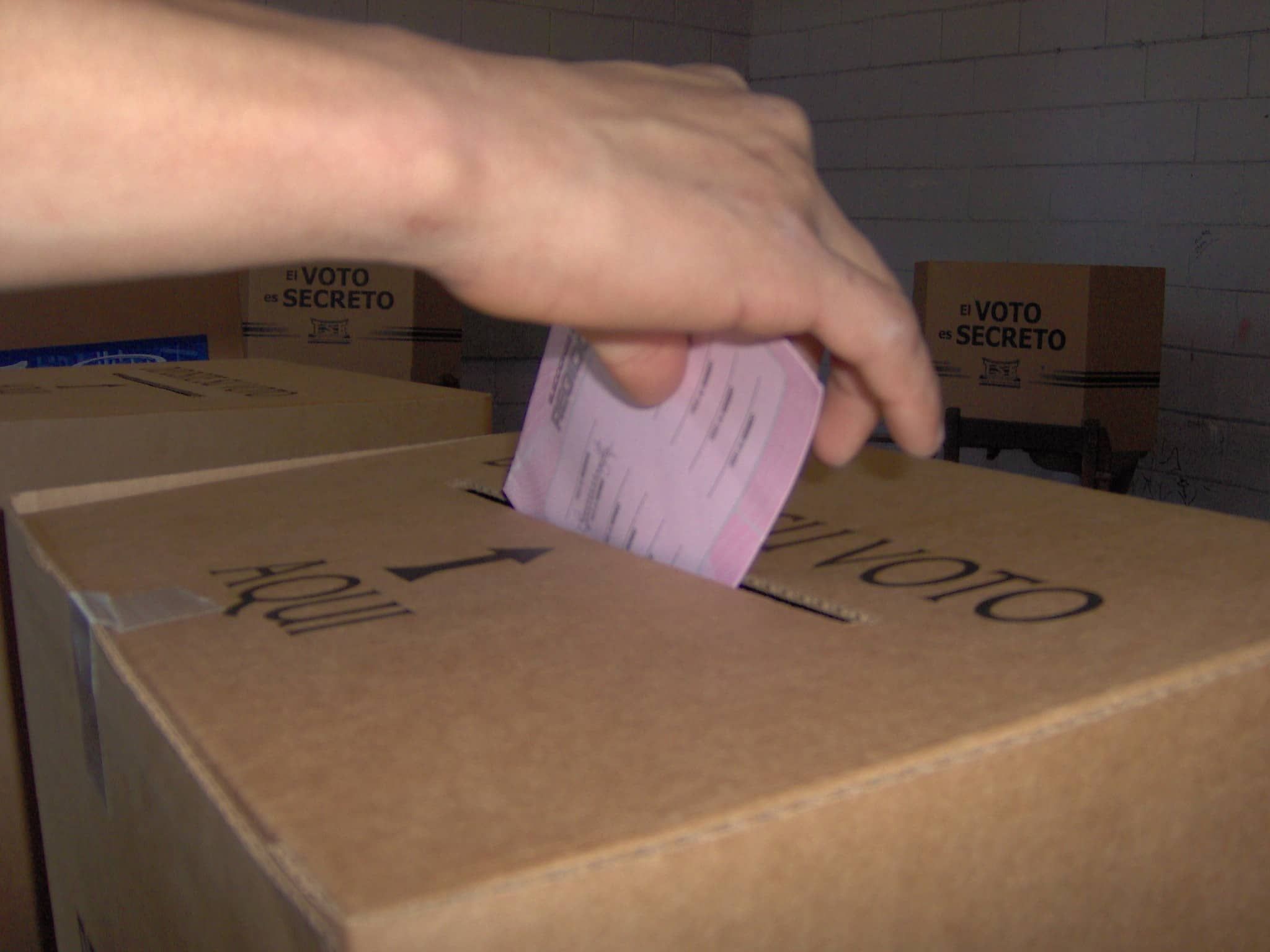

El próximo domingo iremos todos los costarricenses a una gran fiesta nacional, que tiene las características de una fiesta electoral. Así se le conoce, y así se le dice porque durante todas las semanas que dura el proceso electoral, desde que se convoca hasta que se acaba con el resultado electoral final, la población en general se adhiere, se incorpora, se identifica, se compromete, toma decisión con alguna de las propuestas que existen para escoger partido, candidato a presidente y candidatos a diputados.

Aunque haya abstencionistas en todos los procesos electorales las elecciones tienen ese carácter festivo. Hasta 1998 el promedio del abstencionismo fue del 18%. A partir de allí empezó a subir hasta las del 2018 con un promedio del 32%. La últimas alcanzaron el 40%.

Hace algunos años la elección incluía, de una sola vez, a los candidatos municipales o cantonales, lo cual hacía de la actividad electoral un acto más de masas, donde ese compromiso se hacía vibrar con más fuerza desde los distritos, pasando por los cantones y expresándose en las provincias, todo girando alrededor de un partido y su candidato presidencial.

Se separó la elección de presidente y de diputados para darle mayor fuerza a las poblaciones y ciudadanos de los distritos y de los cantones, que eligen sus gobiernos distritales y cantonales, para fortalecer en cierta forma a esos ciudadanos con sus propios cantones.

Hasta 1998 existieron como funcionarios políticos, nombrados por los presidentes, los Gobernadores provinciales, que poco a poco fueron perdiendo funciones, quienes no eran elegidos popularmente.

Las elecciones en Costa Rica existen desde antes de la Independencia. Fueron evolucionando, mejorándose y perfeccionándose en el transcurso del tiempo, modelando en su resultado, por la conformación de los gobiernos, el Congreso o la Asamblea Legislativa y los gobiernos cantonales, el sistema político y la democracia viva que hoy tenemos, cuyo sombrero y escudo protector son la evolución y fortalecimiento, durante todos estos años, poco más de 200, de las columnas vertebrales de este sistema político que gozamos, los órganos de poder del Estado de Derecho, los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, junto con el conjunto de Libertades y Derechos que se fueron consagrando en las 14 Constituciones Políticas que hemos tenido.

A finales del siglo XIX aparecieron los partidos políticos como las organizaciones por medio de las cuales, y solo a través de ellas, se puede aspirar a puestos de elección popular.

Las reformas electorales importantes que tuvo este proceso electoral se dieron de hecho bajo el manto de la llamada República, cuando en 1913 se estableció el voto directo, y cuando se impulsó la foto en los documentos cedulares existentes.

Igualmente, cuando en 1924 cuando se estableció el voto secreto, permitiendo el voto de conciencia del ciudadano, protegido de la presión que públicamente podía tener de sus patronos o empleadores, o de aquellas personas que podían de una u otra manera ejercer presión para lograr su voto. Así mismo, cuando en 1935 se estableció la norma de que el resultado electoral se definiera a favor de quien obtuviera el 40% de los votos válidamente emitidos.

Con la Segunda República, a partir de 1948, se produjeron las últimas reformas que fortalecieron el proceso electoral y la llamada democracia electoral.

Así se estableció en la vigente Constitución Política de 1949 el reconocimiento de voto de la mujer, ampliándose el universo electoral a los mayores de edad, haciendo que prácticamente dos terceras partes de la población tomaran la decisión de la escogencia de las autoridades supremas de los órganos de gobierno de Costa Rica.

Del mismo modo, en 1973 se tomó la decisión de fortalecer la democracia electoral dándole mayor poder de decisión a la Juventud, cuando se estableció el derecho al sufragio a los mayores de 18 años.

Desde 1951 votaron las mujeres y, desde 1953, empezaron a ser electas en la Asamblea Legislativa, llegando a presidir este Poder de Estado en 1986, con Rose Marie Karpinski de Murillo, posibilitando la elección de la primera mujer Presidenta, Laura Chinchilla Miranda, en el 2010.

En esta etapa republicana en cada proceso electoral fueron participando cada vez más mujeres, lo que se fortaleció electoralmente obligando a los partidos políticos a proponer una representación igualitaria en sus candidaturas.

Más se preocupan hoy los partidos por la representación de las mujeres que por la de los jóvenes, que pueden ser electos a diputados a los 21 años, que constituyen una parte importante del padrón electoral.

En el caso de las mujeres han constituido generalmente una mayoría electoral sobre los hombres, así como los adultos mayores van, poco a poco, obteniendo una franja significativa cada vez más alta, del padrón electoral.

El proceso electoral estableció históricamente restricciones a partidos religiosos católicos y a los comunistas o de izquierda. Así, por ejemplo, a finales del siglo XIX se prohibió el Partido Unión Católica y se estableció la prohibición de usar propaganda y sentimientos religiosos con fines electorales. En 1929 se restringió la participación del Partido Comunista, aún sin haberse fundado, lo que obligó a este partido, surgido en 1931, a participar en las elecciones desde 1934 hasta 1942 con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. En 1943 cambió de nombre por el de Vanguardia Popular, como actualmente lo mantiene, sin participar en los últimos procesos electorales.

Los triunfadores de la guerra civil de 1948 pusieron fuera de la ley, por el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno de la Segunda República, y por la aplicación del segundo párrafo del Art. 98 de la Constitución Política, al Partido Comunista, Vanguardia Popular, o cualquier nominación que tuviera, situación que duró hasta 1975 cuando se derogó la restricción constitucional fortaleciendo, a partir de ese año, la participación ciudadana en los siguientes procesos electorales, y de esa manera se fortaleció la democracia política nacional. Víctima de esta prohibición fue casi una decena de partidos.

Otra reforma que contribuyó a fortalecer el régimen democrático y electoral fue la de establecer el Referéndum y el Plebiscito como consultas nacionales, dando mayor participación directa a los ciudadanos.

Por un Recurso de Amparo que interpuse en la elección de 1998 se estableció, por la Sala Constitucional, la obligatoriedad de invitar y tomar en cuenta, para los debates de candidatos presidenciales, a todos, condición obligada en debates organizados en instituciones públicas o financiadas por el Estado. Luego se permitió que los debates organizados por sectores privados podían hacerse solo con los que los organizadores invitaran.

Fundamental reforma en este proceso democrático nacional fue la abolición del Ejercito Nacional desde 1948, proceso que se había iniciado desde 1946-1947.

Yo nací en 1946. En la práctica soy hijo de las reformas sociales logradas por la alianza calderocomunista de los años 1943-1948 y de las reformas institucionales, de carácter revolucionario y reformistas, que transformaron y sentaron las bases de la actual Costa Rica, impulsadas desde la Junta Fundadora de la Segunda República.

Nací en un hogar comunista, que la guerra civil fragmentó. Mi padre tuvo que salir para Venezuela por la represión que se dio. Mi madre no pudo seguirlo porque enfermé gravemente. Terminaron en divorcio. Mi padre se volvió a casar en Venezuela y me dio seis hermanos.

Mi madre se mantuvo en su militancia política hasta avanzada su edad, lo que me permitió conocer de cerca a la dirigencia comunista desde niño. Joven me vinculé a la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, desde que se fundó, 1959-1960, al Partido Vanguardia Popular, del que fuí dirigente juvenil y estudiantil universitario, luego al Partido Socialista Costarricense y finalmente a Fuerza Democrática, 1996-2006.

El partido Vanguardia Popular durante la clandestinidad, 1948-1970 no convocó a la lucha armada para recuperar su legalidad. Hizo todos los esfuerzos políticos posibles por recuperar su derecho político de existencia y de participar en elecciones. Aprendimos quienes nos vinculamos y militamos en Vanguardia Popular a luchar por recuperar esa legalidad, aunque el Partido preparara a sus miembros para luchas más avanzadas. Prueba de ello fue la extraordinaria y heroica participación de la Brigada militar internacionalista en la lucha contra la dictadura de Somoza, en la que participaron militantes de los otros partidos de izquierda que ya existían, y que preparaban a sus militantes para posibles luchas armadas, que habían cobrado importancia en América Latina y en Centroamérica al calor de la Revolución Cubana.

Como niño me vinculé a las elecciones, acompañando a mi madre y mis familiares a votar por Fernando Castro Cervantes, en 1953 contra José Figueres. La fuerza opositora era lo que quedaba de la represión política contra los calderocomunistas del período anterior a 1948. En las elecciones de 1958 participé, como niño de 11 años apoyando la candidatura de Mario Echandi Jiménez, bajo la consigna de la “oposición triunfará”, que llevaba en un cartel amarrado a mi bicicleta. Los 21 años, edad para votar entonces los cumplí en 1967, de manera que mi primer voto fue en 1970, por el Partido Acción Socialista, por Lisímaco Leiva Cubillo para presidente, y por Manuel Mora y Marcial Aguiluz para diputados, que fueron electos.

En la década del 60 aparecieron otras fuerzas políticas de izquierda, el Partido Socialista Costarricense y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que luego evolucionaron en las elecciones de 1978 en la Coalición Pueblo Unido. También de izquierda participaron la Organización Socialista de los Trabajadores y el Frente Popular.

La izquierda marxista leninista se fracturó a mediados de la década de 1980 y con la desintegración del sistema mundial socialista, en 1991, prácticamente colapsó.

Surgieron otras manifestaciones políticas de izquierda como fueron en 1990 el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Lucha y el Partido del Progreso. Desde 1994 hasta el 2006 participó el partido Fuerza Democrática.

Desde entonces, evolucionó la izquierda política, con altos y bajos electorales, eligiendo diputados desde 1970 hasta 1998. En el 2002 la izquierda no eligió y de nuevo con el Frente Amplio empezó a elegir diputados a partir del 2006.

En el 2006 también surgió la Coalición Cambio 2000, cuando aparece también electoralmente el Partido Acción Ciudadana. En la elección del 2002 y 2006 también participaron los partidos Rescate Nacional y la Coalición Izquierda Unida. En la elección del 2014 participó el Partido de los Trabajadores. En la elección del 2018 lo hizo el partido de los Trabajadores. En la elección del 2022 participaron Pueblo Unido y el Partido de los Trabajadores. En el actual proceso electoral, 2026, participa el Partido de la Clase Trabajadora.

A nivel de candidaturas a diputados en todos estos procesos electorales ha habido esfuerzos partidarios de izquierda localizados en distintas provincias, con partidos provinciales.

No he pertenecido como militante a ningún otro partido político, pero no he dejado de votar en los procesos electorales.

A partir del 2010 he votado razonando mi voto por lo que he creído es mejor, en cada proceso electoral para dirigir el país. Pude haberme equivocado o no. Esa fue mi responsabilidad.

En las elecciones del 2022 no voté por Rodrigo Chaves. Desde entonces lo consideré un peligro para la democracia nacional y para el desarrollo institucional del país.

En la actual coyuntura política y electoral considero que es un deber y una obligación moral o ética votar.

Los que nos formamos y participamos en la izquierda, que entendemos la evolución social, como grandes etapas históricas de desarrollo, que no acudimos históricamente en Costa Rica a una lucha armada para obtener el poder político, y que históricamente nos formamos en la posibilidad de la lucha pacífica y electoral para alcanzar ese poder, con más razón debemos contribuir para que electoralmente se pueda avanzar a desarrollar más democracia política, económica y social.

Quienes desde la izquierda han luchado por la representación política parlamentaria, para tener diputados de la izquierda, lo han hecho considerando al parlamento, a la Asamblea Legislativa, como una tribuna política de agitación política e ideológica, como una herramienta para la movilización social y como instrumento de organización partidaria y social. Esa es la esencia de la presencia parlamentaria revolucionaria: agitación política, movilización social y organización partidaria. Esa fue la experiencia política que enseñó Manuel Mora Valverde y su partido en el período 1934-1948.

Las dificultades históricas y coyunturales de la Guerra Fría hicieron que la presencia política de la izquierda se proyectara más en la lucha por la paz, el desarme, la coexistencia pacífica, la lucha anticolonial y antiimperialista, en las vías pacíficas de la Revolución.

El momento que vivimos de nuevo nos coloca en la lucha antiimperialista, anti neo colonial, antimilitarista, anti autoritarista y, de nuevo, antifascista.

La tribuna parlamentaria en este momento es un espacio que no debe despreciarse, ante la imposibilidad de alcanzar el poder o gobierno del Poder Ejecutivo. Hay que fortalecerla con diputados de izquierda y diputados demócratas, que permitan dar grandes batallas por la defensa del Estado de Derecho que tenemos, por la defensa del Estado Social de Derecho, por la defensa de las instituciones sociales avanzadas de la sociedad costarricense, por la defensa de los Derechos Sociales, Laborales y Políticos amenazados en Costa Rica por los grupos autoritarios, militaristas, inscritos en el nuevo proyecto político de dominación geopolítica imperialista que campea en el continente, manifestaciones que también tenemos en Costa Rica.

El próximo domingo tenemos las elecciones nacionales para elegir un nuevo presidente y una nueva composición legislativa. Es importante participar con nuestro voto para tratar de asegurar la mayor expresión electoral del progresismo social costarricense.

¿Qué oferta política y electoral tenemos? Separo a todos los candidatos en dos grupos.

En primer lugar, tenemos las fuerzas retrógradas que quieren darle continuidad al nefasto gobierno de Rodrigo Chaves Robles, continuidad a sus políticas antipopulares y anticostarricenses.

Los partidos políticos y los candidatos presidenciales que SE IDENTIFICAN con este proyecto antinacional, a mi manera de ver, y de apreciar por sus planteamientos, por los que no hay que votar, son los siguientes:

Pueblo Soberano, que postula a Laura Fernández Delgado

Nueva República, que postula a Fabricio Alvarado

Avanza, que postula a José Miguel Aguilar

Unidos Podemos, que postula a Natalia Díaz

Integración Nacional, que postula a Luis Amador

Alianza Costa Rica Primero, que postula a Douglas Caamaño

Aquí Costa Rica Manda, que postula a Ronny Castillo

Unión Costarricense Democrática, que postula a Boris Molina

Progreso Social Democrático que postula a Luz Mary Alpízar

Liberal Progresista, que postula a Eliécer Feinzig

Unidad Social Cristiana, que postula a Juan Carlos Hidalgo

Los partidos políticos y los candidatos presidenciales que NO se IDENTIFICAN con este proyecto antinacional, que tratan de preservar el desarrollo democrático nacional y el ejercicio pleno de libertades y derechos, a mi manera de ver, y de apreciar por sus planteamientos, por los que HAY QUE VOTAR, son los siguientes:

Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes

Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo

Esperanza Nacional que postula a Claudio Alpízar Otoya,

De la Clase Trabajadora, que postula a David Hernández Brenes

Liberación Nacional, que postula a Alvaro Ramos

Justicia Social Costarricense, que postula a Walter Hernández Juárez

Nueva Generación, que postula a Fernando Zamora

Esperanza y Libertad, que postula a Marco Rodríguez Badilla

Sin embargo, ante la incertidumbre, por la información de encuestas, y los temores y ansiedades que ellas provocan, sintetizo de esta forma las posibilidades para escoger a quien darle el voto para presidente, al día de hoy. Yo escogería entre los siguientes candidatos:

Liberación Nacional, que postula a Álvaro Ramos

Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo

Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes

Esperanza Nacional que postula a Claudio Alpízar Otoya,

Centro Democrático y Social que postula a Ana Virginia Calzada

Para diputados el pueblo costarricense ha sido sabio. Desde hace muchos procesos electorales divide el voto, dándole menos diputados al partido ganador. Es el principio de darle fuerza política al control parlamentario sobre el presidente. Así, desde las elecciones del 2010 ningún presidente ni su partido ha tenido más de 12 diputados de los 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Los mencionados partidos oficialistas no deben ser votados para la Asamblea Legislativa, mucho menos el Partido Pueblo Soberano que tiene casi el 50% de sus candidatos a diputados acusados en trámites de investigación judicial. Lo que tiene no son candidatos a diputados sino IMPUTADOS como candidatos a diputados.

En este momento que varios partidos se identifican con el presidente Chaves, con continuar sus acciones antinacionales, es más importante que quienes por atracción sientan la necesidad de votar por su principal candidata, partan su voto, para fortalecer la Asamblea Legislativa en su control político parlamentario.

MI opción presidencial la definiré el sábado entre Liberación Nacional, que postula a Álvaro Ramos, la Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo y el Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes.

Mi opción para diputado se la daré a Claudio Alpízar, amigo de muchos años, académico, persona preparada para desempeñarse bien en el puesto que se le elija, buena persona, correcta, honesta, clara políticamente para el momento que vivimos, que me parece podrá desempeñarse como un gran diputado, como los necesita el país hoy.

Compartido con SURCOS por el autor.