Agricultura 4.0: La Re-Revolución Verde (“Agricultura” guerrerista y genocida)

“Todas las criaturas vivientes deben tener una interacción

constante con su ambiente si quieren vivir en este planeta”

Saito, K (2017)

Por Óscar Rivas1

1 Me desempeño como Agricultor Orgánico desde el 2019 (actualmente en un proyecto propio llamado “Finca Macambo”) y en términos académicos tengo un grado de licenciatura en Pedagogía con énfasis en Didáctica.

Las últimas décadas han estado marcadas por la implementación discursiva de lo que llaman “IV Revolución Industrial” esto, desde el discurso dominante, se debe a la necesidad de “modernizar”, aún más, algunos sectores de la economía. Sin embargo, lo que realmente arrastra este discurso es la necesidad por parte de la clase en el poder de hacerle frente a la crisis de mercados, abrir nichos de consumo y encontrar fuentes para movilizar el capital; esto, abonado a otros aspectos, son muestras de las contradicciones sistémicas y una crisis objetiva que se agrava cada día más.

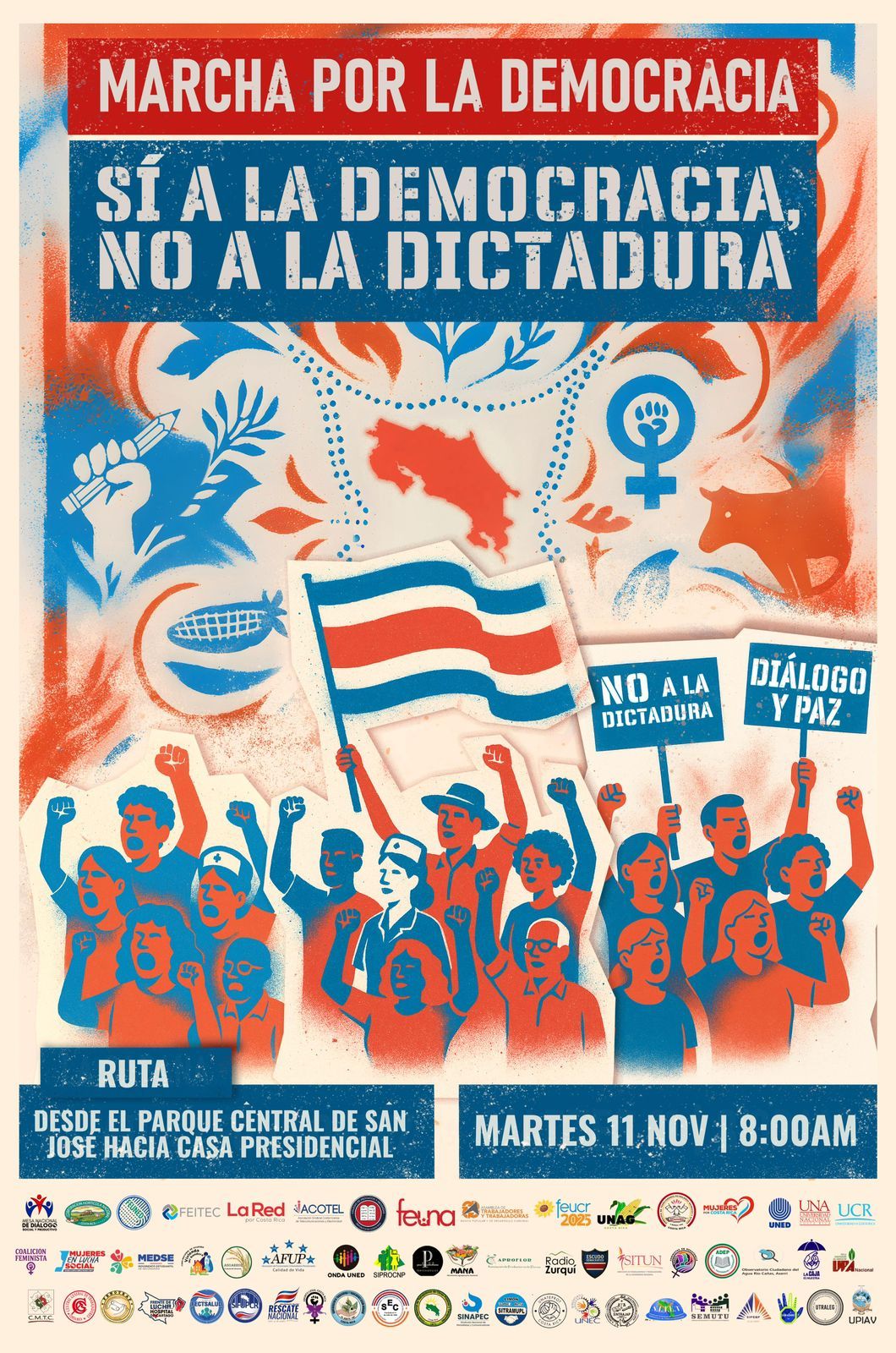

Esta crisis objetiva es una sola con la crisis subjetiva de la gran burguesía y es que como clase dominante y dirección del mundo está con el pasar del tiempo cada vez más desacreditada y, además, las vestimentas “democráticas” se empiezan a caer y se hace más visible la verdadera cara del sistema capitalista.

¿Qué tiene que ver esto con la Agricultura? Está íntimamente relacionada. Este aspecto es lo que se pretende explicar o por lo menos tener un acercamiento al tema debido a que la agricultura ha presentado y presenta una gran oportunidad en dos aspectos de suma importancia: el primero como mercado residual de las guerras y los conflictos y el segundo en términos de la utilización de esta para utilizar y seguir imponiendo el discurso de la necesidad de “modernización” en un campo que “no se ha adaptado aún a las nuevas necesidades y tiempos”. Esto no es algo nuevo ya que con la Revolución Verde lo han impuesto, pero que los términos actuales de esta visibilizan una Re-Revolución Verde ahora recargada y con tecnología de punta.

El discurso de la “Agricultura 4.0”, de la “Agricultura de precisión” trae consigo la práctica de llevar al campo a fondo la alta tecnología utilizada en las guerras, así como los venenos tuvieron su auge luego de que fueran utilizados en la primera y segunda guerra mundial para asesinar al enemigo. Hoy, está el agravante, de que esta alta tecnología, a modo de laboratorio, está siendo utilizada para aniquilar a un pueblo entero: el pueblo palestino. Mientras drones asesinos, alta tecnología represiva, máquinas “ultra-inteligentes” son utilizadas en aspectos genocidas, también se va creando la necesidad de “modernizar” el campo.

Lo anterior, no es resignifcar lo que ya venía sucediendo en la ruralidad, es llevar al paroxismo la tarea de socavar el suelo, imponerse o borrar la pequeña agricultura, y seguir profundizando un modelo que llevó a la quiebra a la pequeña producción agrícola donde le hicieron utilizar su parcela como laboratorio para el uso de venenos, le empeñaron su relación con la tierra y convirtieron al pequeño campesino en un asalariado más, lo que Marx plantea como un efecto de “proletarización creciente”1.

El despojo de la riqueza biológica 2 fue y es el despojo de la riqueza existencial y esto se ve más que reflejado en la lejanía cada vez mayor con la actividad base para sobrevivencia de la especie: la agricultura (entendiendo a esta como la propia palabra lo describe la cultura y la cercanía con la tierra). El gran capital agrícola (Agromafia) y el gran capital tecnológico son, hoy más que nunca, uno solo y justifican su necesidad de movilizar y realización del capital por medio de la Re-Revolución Verde, la IV Revolución Industrial llevada a la agricultura o lo poco que queda de esta. El propio Bill Gates (fundador y dueño de Microsoft) habla de la necesidad de invertir en el campo agrícola, y esta es la tendencia de la gran burguesía mundial. “Si la ciencia y la tecnología no son independientes de consideraciones políticas, tampoco lo son sus respuestas al problema de agotamiento de la biodiversidad domesticada y silvestre”3.

Estamos, por lo tanto, ante una “agricultura”4 genocida y no solo por ser mercado residual del genocidio al pueblo palestino, también porque se une a la alta gama de venenos que asesinan toda la micro y macrofauna, sobreexplotando tanto el suelo como a la población africana para fabricar todo lo que gira alrededor de la alta tecnología. Generando así un combo aún mayor de una actividad que se sustenta bajo el sufijo de muerte (-cida) solo que ahora maquillada de tecnológica y avanzada (caso similar a lo que pasaba con la gran maquinaria agrícola en los comienzos de la Revolución Verde).

Ahora bien, y como dice el refrán popular, “al que no quiere caldo dos tazas”. La agresión al campo con énfasis en la pequeña agricultura no queda ahí, el gran capital agrotecnológico no puede dejar cabos sueltos y responde también al crecimiento de actividades agrícolas alternativas traficando la tecnología como forma de generar “sostenibilidad” cosa imposible sabiendo el origen de la alta tecnología que como planteaba el párrafo anterior se sustenta en una actividad extractivista y sobreexplotadora. Esto último le ha servido para blanquear su imagen por los crímenes que llevan a cabo y presentarse como la cabeza de la “agricultura verde” y la “salvación del campo”. Hoy en día ya hay universidades que han metido en su currículo aspectos de la llamada “Agricultura 4.0” y están por profundizar en esta área, una vez más la corroboración de su influencia y quienes realmente tienen el poder.

En conclusión, se está imponiendo una “agricultura” donde se sigue viendo el suelo como mina por lo que se socava la base de la vida, se rompe con el metabolismo material con la naturaleza5, justificadora y perpetuadora de la actividad guerrerista y genocida, la re-imposición de la dependencia del pequeño agricultor a insumos (¡y ahora a tecnología!) externos, el blanqueamiento del exterminio a un pueblo entero bajo el discurso falaz de la “sostenibilidad”, volcar instituciones estatales enteras hacia el proyecto de la “Agricultura 4.0”, y utilizar a las naciones y sus suelos para ver como subsanan la crisis que ellos mismos generaron, subsanar en el sentido de clase: abrir nuevos mercados, continuar explotando el suelo y revertir el fenómeno de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia6.

La “Agricultura 4.0” es el proyecto del gran capital sionista genocida y fiel reflejo de un sistema que pone por encima el capital a la vida, un sistema capitalista cada día más barbárico.

1 Marx, K. 1970. Ideología Alemanda. Editorial Progreso

2 Rodríguez, S. 2013. El despojo de la riqueza biológica. EUNA

3 Ídem.

4 De ahora en adelante si la palabra aparece entrecomillada se hace en el sentido de recuperar su concepto, de ser un concepto en disputa. Entrecomillada para diferenciar entre la agricultura que queremos y pretendemos rescatar, y la concepción e imposición del gran capital en el área agrícola.

5 Saito, K. 2017. La naturaleza contra el capital. Bellatera Edicions.

6 Roberts, M. 2024. La ley de rentabilidad de Marx: aún más evidencia. Extraído de https://braveneweurope.com/michael-roberts-marxs-law-of-profitability-yet-more-evidence