Henri Pittier y los intrigantes caciquillos costarricenses

Luko Hilje (luko@ice.co.cr)

Cuando se analiza la historia de las ciencias naturales en Costa Rica, se percibe que, en sus albores, a mediados del siglo XIX, su desarrollo obedeció a esfuerzos individuales y dispersos, gracias a europeos de variopintas nacionalidades.

En efecto, el primero de ellos en recorrer en nuestro territorio, en 1839, fue un austríaco, Emanuel Ritter von Friedrichsthal. Aunque no era científico, sino diplomático con afición por la botánica, hizo esfuerzos por recolectar plantas de manera más o menos sistemática; en realidad, estuvo apenas de paso, por pocas semanas, tras lo cual se enrumbó hacia Nicaragua y Yucatán, lugares que le interesaban mucho más.

Desde entonces, hubo que esperar siete años para que, en 1846, apareciera el botánico danés Anders Oersted —primer naturalista residente—, quien permaneció año y medio, financiado con fondos propios. Su labor fue realmente sorprendente, pues recolectó casi 700 especies de plantas, escaló los volcanes Poás, Barva e Irazú, tomó datos geográficos y climáticos, y dibujó mapas y perfiles de la Cordillera Volcánica Central, todo lo cual lo incluyó en su libro La América Central. Y, cuando a inicios de 1848 ya se alejaba del país, tras cruzar la frontera con Nicaragua, allá se topó con el botánico polaco Josef von Warszewicz, quien venía de Guatemala, rumbo a Suramérica; en su breve estadía aquí, éste recolectó plantas y algunos animales, que vendía a coleccionistas, museos y jardines botánicos en Europa.

Desde entonces se creó una especie de interregno o vacío, que no sería llenado sino seis años después, con el arribo de alemanes, dos de ellos médicos y naturalistas, Karl Hoffmann y Alexander von Frantzius, y el otro horticultor, Julián Carmiol. De ellos, este último permaneció en el país hasta su muerte, dedicado a la recolección y venta de plantas y animales a coleccionistas y museos extranjeros, así como a la importación y venta de plantas ornamentales exóticas; Hoffmann murió de manera prematura, tras participar como médico en la Campaña Nacional contra el ejército filibustero de William Walker; y von Frantzius regresó a Alemania, después de vivir casi 15 años en el país, y publicar numerosos artículos científicos. Para el lector interesado, su inmenso legado está compendiado en mi libro Trópico agreste; la huella de los naturalistas alemanes en la Costa Rica del siglo XIX (2013).

En mi criterio, y así lo expreso en el prólogo de dicho libro, “ese fue el período genesíaco o fundacional de nuestras ciencias naturales, afianzado pocos años después por el botánico Helmuth Polakowsky”. En efecto, aunque éste estuvo apenas un año —pues resultó cesado debido a una grave falta disciplinaria—, fue un gran explorador de nuestra flora, así como muy prolífico como autor, al punto de que su legado pervive hasta hoy.

Los logros de la Reforma Liberal

Cabe acotar que Polakowsky fue contratado en 1875, junto con unos pocos profesores europeos más, y ello obedeció a una necesidad del país, como lo fue la creación del Instituto Nacional, el primer ente de educación secundaria en la capital. Su promotor fue el general Tomás Guardia Gutiérrez, adalid de la doctrina liberal en el país.

De connotación anticlerical, esta corriente privilegiaba la razón por sobre la religión, a la vez que sostenía que solo el conocimiento científico, traducido en técnicas útiles (ingenieriles, médicas, industriales, agrícolas, etc.), permitiría el dominio y la transformación de la naturaleza en beneficio del ser humano y de la sociedad como un todo. Para entonces el liberalismo había tomado gran fuerza en casi todo el mundo, y representó el fundamento filosófico y político de los gobiernos de los militares Próspero Fernández Oreamuno (1882-1885) y Bernardo Soto Alfaro (1885-1890).

Además de la decisión de convertir la educación en laica, con la Reforma Liberal se resolvió clausurar la Universidad de Santo Tomás, para, con el presupuesto que le asignaba el Estado, crear un robusto sistema de secundaria. En consecuencia, se crearon tres entes de secundaria: el Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el Instituto de Alajuela.

Todas estas acciones fueron lideradas por el abogado Mauro Fernández Acuña, secretario de Instrucción Pública, y tan fructíferas fueron que, gracias a la intermediación del diplomático Manuel María de Peralta y Alfaro, residente en Londres como encargado de negocios de Costa Rica, se decidió contratar educadores en Suiza para esos entes de enseñanza. Y fue así como ya en febrero de 1886 arribaban al país los primeros, para al final reclutar 14 profesores de secundaria. Cuatro de ellos permanecerían por muchos años en el país: los naturalistas Paul Biolley Matthey y Henri François Pittier Dormond, el geógrafo Juan Rudín Iselin, y el químico Gustavo Louis Michaud Monnier.

Asimismo, de manera complementaria, desde años antes se había vislumbrado la necesidad de fundar la Escuela Nacional de Agricultura, Artes Mecánicas y Oficios, para formar profesionales en campos aplicados del saber, y así propiciar el desarrollo del país. Y, aunque el Congreso aprobó la creación de dicha entidad en 1883, su vida fue efímera, al punto de que tres años después se le encomendó al abogado Pedro Pérez Zeledón —subsecretario de Instrucción Pública— efectuar un viaje a varios países europeos (Francia, Bélgica, Suiza, Alemania e Inglaterra) y a EE. UU., “con el fin de estudiar y comparar todo lo relativo al establecimiento de las mejores Escuelas de Agricultura, Artes y Oficios”, como consta en una carta de fines de mayo de 1886, suscrita por su superior Fernández.

Si bien Pérez emprendió el viaje, y después vertió un amplio y detallado informe, tan loable iniciativa topó con varias dificultades, que pospusieron hasta 1889 el nacimiento del Instituto Nacional Agrícola, el cual no superaría un año de funcionamiento, lamentablemente. Eso sí, un rédito de la labor de Pérez fue el establecimiento de un programa de becas que permitió que estudiaran en Europa el botánico ramonense Alberto Manuel Brenes Mora, más otros promisorios jóvenes, Francisco Quesada, Adolfo Casorla, Luis Matamoros, Carlos Pupo y Teodoro Picado.

¿Por qué Pittier?

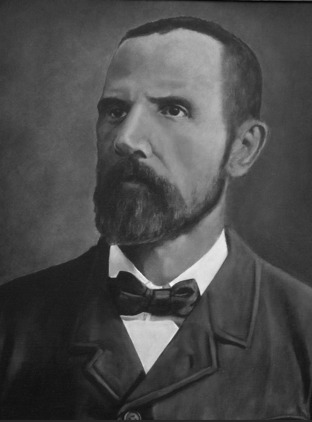

De los suizos recién citados, es Pittier nuestro personaje de interés, y pronto se verá por qué.

Gracias a su vasto y profundo legado, tanto en Costa Rica como en Venezuela, acerca de él hay abundante información en cuatro libros biográficos. El primero, originado en Costa Rica, es Henri Pittier (1975), de Adina Conejo Guevara, mientras que el segundo surgió en Venezuela 22 años después, Henri Pittier: caminante y morador de nuestro trópico (1997), de Luis Alberto Crespo. El tercero; Henri Pittier (1857-1950), Leben und Werk eines Schweizer Naturforschers in den Neotropen (Vida y obra de un naturalista suizo en el Neotrópico) (2000), de Beatrice Häsler y Thomas Baumann, data de 13 años después. Finalmente, el más reciente es Henri Pittier le “Humboldt suisse” (2019), de Jöelle Magnin-Gonze, aparecido hace seis años; en realidad, es un número monográfico —breve pero sustancioso, así como bella y profusamente ilustrado y muy bien diagramado— de la serie Portrait de Botanique.

A ellos se suman cuatro biografías cortas. Una proviene de un amigo suyo, el ingeniero y naturalista venezolano Alfredo Jahn Hartmann, intitulada Prof. Dr. Henry Pittier (1937), la cual fue publicada en el Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. La segunda se denomina Dos colosos de la biología costarricense del siglo XIX: Anastasio Alfaro y Henri Pittier (2002), que corresponde a un capítulo del libro Ciencia y técnica en la Costa Rica del siglo XIX, editado por Giovanni Peraldo; sus autores son Julián Monge-Nájera y Víctor Hugo Méndez-Estrada. La tercera se denomina Vida y obra del Dr. Henri Pittier, aparecida en Tribuna del Investigador, en Venezuela, y fue escrita por Luisa Pérez, Héctor Fernández y Daniel Sarmiento. La última, cuyo título es Henri Pittier: el primer científico conservacionista en Costa Rica (2022), la escribí con el colega botánico Gregorio Dauphin, y es parte de un proyecto amplio sobre su vida y su obra, coordinado por Gregorio; nuestro artículo apareció en la Revista de Ciencias Ambientales, de la Universidad Nacional (UNA).

Asimismo, se cuenta con dos amplios artículos académicos, en los cuales Pittier es la figura central. Uno es The origins of modern science in Costa Rica (1999), de Marshall C. Eakin, aparecido en la revista Latin American Research Review, mientras que el otro es Henri F. Pittier’s professional contributions and the status of geography in Costa Rica after his permanent departure (2000), de Leon Yacher, publicado en la revista Brenesia.

Y, por si no bastara, aparte de estas semblanzas biográficas, hace cuatro años vio la luz el excelente documental La Gyranthera. Traces de Henri Pittier Explorateur, de la amiga abogada, periodista y cineasta germano-suiza Mürra Zabel, filmado en gran parte en Costa Rica, la cual —ya traducida— se espera proyectar este año en Costa Rica.

Pittier y Costa Rica

Dado tal acervo de información, no es del caso relatar aquí detalles acerca de su vida o de sus contribuciones científicas y técnicas, sino más bien arrojar luz acerca de un hecho muy lamentable en la historia de nuestras ciencias naturales, como lo fue la lamentable e irreparable partida de Pittier hacia el extranjero, cuando estaba en la plenitud de sus quehaceres científicos.

En todo caso, sí hay que destacar que, aunque él no fue el primer naturalista suizo que llegó a nuestras costas, fue el más sobresaliente de todos. Con un sólido bagaje de conocimientos en geografía y botánica, el mundo tropical le abrió nuevas puertas y oportunidades y, gracias a su preclara inteligencia y su infatigable espíritu de explorador, incursionó no solo en dichas disciplinas, sino también en la climatología, la cartografía, la etnografía y la arqueología. De ello dan fe sus extraordinarios aportes científicos, pero también su ánimo de constructor, pues contribuyó de manera determinante en la institucionalización de nuestras ciencias naturales.

No obstante, antes de referirme a ello, debo destacar que, en congruencia con sus postulados, el gobierno liberal de Bernardo Soto aprobó la creación del Museo Nacional, el 4 de mayo de 1887; quedó bajo el liderazgo del joven Anastasio Alfaro González, por entonces con apenas 22 años de edad. En ese momento Pittier no había arribado al país, lo cual ocurriría en noviembre de ese año, con 30 años de edad.

En realidad, el contrato de Pittier estipulaba que su compromiso era impartir lecciones de ciencias físicas y naturales, geografía e higiene, tanto en el Liceo de Costa Rica como en el Colegio Superior de Señoritas. Sin embargo, para él eso era insuficiente —quizás hasta trivial—, con tanto que había que investigar, descubrir y hacer en el conocimiento del mundo tropical. Esto explica que, menos de seis meses después de su arribo, convenciera al gobierno para establecer el Instituto Meteorológico Nacional, lo cual se concretó el 7 de abril de 1888.

Ahora bien, dada su capacidad como científico, el gobierno además lo nombró directivo del Museo Nacional, y fue desde ahí que visualizó que era preferible articular y unificar las dos entidades existentes bajo una nueva figura científico-administrativa, más integradora. Fue así como un año después, el 11 de junio de 1889, nacía el Instituto Físico-Geográfico Nacional, con tres dependencias: el Observatorio Meteorológico, el Servicio Geográfico y el Museo Nacional. Este último incluía un herbario, cuyo curador sería su compatriota Adolphe Tonduz, reclutado por el propio Pittier en un viaje a Suiza, y quien llegaría a mediados de 1889. No obstante, por razones no del todo claras, ya en diciembre de ese año el gobierno revertía la decisión, y resolvía segregar e independizar al Museo Nacional, aunque el herbario permaneció en el Instituto Físico-Geográfico.

En otro ámbito, aunque complementario, es pertinente destacar que Pittier fundó dos importantes revistas, los Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional y el Boletín del Instituto Físico-Geográfico Nacional, una para científicos y la otra de carácter divulgativo, para personas con un alto nivel educativo. Para entonces ya existían los Anales del Museo Nacional de Costa Rica, revista dirigida por Anastasio Alfaro.

Finalmente, como lo sustentamos en nuestro artículo —ya mencionado—, a Pittier le corresponde el mérito de haber sido el primer científico que planteó conceptos y realizó acciones de claro enfoque conservacionista en Costa Rica, al igual que en Venezuela, países donde dejó una imperecedera huella.

Pittier en líos

Para hacer lo mucho que Pittier logró, y en tan poco tiempo, tras sumergirse en el ambiente aldeano y anodino de la Costa Rica de entonces, sin duda que se necesitaba poseer un carácter acucioso, metódico, recio, determinado y ambicioso, y quizás hasta intransigente.

Esto podría explicar que fuera calificado como “de voluntad férrea, incansable y tiránico” por los biólogos Luis Diego Gómez Pignataro y Jay M. Savage en el artículo Investigadores en aquella rica costa: biología de campo costarricense 1400-1980, que corresponde a un capítulo del libro Historia natural de Costa Rica (1986), editado por Daniel Janzen. Y, como nadie hasta entonces lo había expresado de modo tan contundente, es de suponer que el recordado Luis Diego había hurgado en la correspondencia de Pittier, mucha de ella disponible en el Museo Nacional, del cual él fue director por 15 años (1970-1985).

Por cierto, en dicho artículo, se acota que “a su alrededor, aunque a veces contra su voluntad, estaban Adolphe Tonduz, Carl Wercklé, George Cherrie, y veintenas de investigadores extranjeros que visitaron el país por su insistencia, o que estudiaron las colecciones enviadas desde el Instituto Geográfico o el Herbario Nacional”. Aunque la idea central de este párrafo es algo nebulosa, pareciera reforzar la idea de que Pittier era conflictivo.

Al respecto, debo manifestar que tanto Gregorio como yo hemos criticado seriamente a Pittier, por no haber sido equitativo con sus colegas Tonduz y Biolley. En el primer caso, lo ignoró por completo y de manera deliberada en la elaboración del libro Primitiae Florae Costaricensis, que Pittier publicara con el taxónomo belga Théophile Durand; así lo detalla y sustenta Gregorio en su libro Adolphe Tonduz y la época de oro de la botánica en Costa Rica (2019). Asimismo, en el artículo Los primeros exploradores de la entomofauna costarricense (2013), narro que Pittier publicó con Biolley tres extensos artículos sobre insectos, en los cuales él figuró como el primer autor, sin ser entomólogo, como sí lo era Biolley.

Lamentablemente, salvo que se pudiera revisar muy a fondo su correspondencia —escrita en francés, inglés, alemán y español—, hasta hoy no hay suficientes elementos para realizar una caracterología objetiva y justa de tan singular personaje; de otro modo, todo juicio que emitamos tendrá mucho de especulativo y, por ello, de injusto. Por fortuna, Gregorio domina esos cuatro idiomas y —como parte del proyecto que tenemos— pudo empezar a leer y analizar el cúmulo de más de 500 cartas, escritas o recibidas por Pittier; no obstante, hasta ahora ha revisado apenas una pequeña muestra, pues nuestro proyecto carece de financiamiento.

En todo caso, frontal, temperamental o dotado del carácter que tuviera, lo cierto es que —por lo visto—, las autoridades del país percibían de manera positiva la inusitada capacidad de emprendedor de Pittier, así como su don de mando o gestión, al igual que su habilidad para concretar los proyectos que se proponía. Por eso siempre lo apoyaron.

No obstante, hubo un episodio que desentonó de esta norma. En efecto, con gran visión, Pittier insistía en la necesidad de elaborar un mapa de Costa Rica lo más completo posible, nutrido con información no solo física, sino que también climática, geológica, botánica y zoológica. Empero, debido a sus altos costos, esta iniciativa requería el aval del Congreso, durante la administración del conservador José Joaquín Rodríguez Zeledón, lo cual lo llevaría a soportar días de gran tirantez y hasta de desilusión.

Al respecto, en la biografía escrita por su amigo Jahn —a quien, de seguro, Pittier le confió información privada—, se narra que el médico Pánfilo Jesús Valverde Carranza —por entonces secretario de Instrucción Pública y presidente del Consejo de Ministros— le advirtió a Pittier que “ni el presidente ni el Consejo de Ministros encontraban juicioso el plan propuesto por él para el levantamiento y exploración del país, pero que someterían el asunto a una asamblea de técnicos, compuesta de todos los ingenieros nacionales y extranjeros residentes en el país, los agrimensores y diversas autoridades científicas de cuya opinión no se podía prescindir”. Hecho esto —narra Jahn—, Pittier pudo persuadir a todos los ingenieros, “pero fue violentamente rebatido por otros miembros del improvisado tribunal, quienes aprovecharon la oportunidad para descargar su saña contra los extranjeros, y hacer alarde de sus extensos conocimientos matemáticos”.

Aunque, en medio de tanta crispación, y cuando el proyecto del mapa estaba empantanado y a punto de fenecer, con valentía y gran ejecutividad Valverde le dio su apoyo, y logró que fuera aprobado. Gracias a tan oportuna intervención, a partir de entonces y por varios años Pittier y Tonduz se dedicaron a recorrer el país de costa a costa y de frontera a frontera, en sus exploraciones geográficas y biológicas; tan corajudo e infatigable era Pittier, que una crónica cojera que lo afectaba desde joven, así como un extravío por poco más de un mes en las cercanías del Cerro de la Muerte, no le impidieron cumplir sus metas. El producto de sus faenas científicas fue un detallado y excelente mapa —hoy preservado en el Museo Nacional—, más la sorprendente cifra de 18.000 especímenes de plantas recolectados.

Los perniciosos caciquillos

En realidad, la muy fructífera labor de Pittier no tuvo parangón alguno en Costa Rica. Y, de seguro, él hubiera permanecido aquí hasta su muerte, de no haber sido por personajes que, de manera abierta o velada, lo adversaron acremente.

Me percaté de esto desde la primera vez que leí el libro de Adina Conejo, en uno de cuyos pasajes se menciona una carta fechada el 2 de febrero de 1904. Dirigida al geólogo alemán Karl Sapper, le contaba con preocupación que su contrato expiraría en agosto de ese año, y que había enfrentado problemas con “caciquillos costarricenses”, en obvia alusión a burócratas que ocupaban posiciones de poder, cuyos nombres omitió mencionar. Por cierto, puesto que Adina fue mi profesora de Estudios Sociales en el Liceo de San José, hace unos años —en una fiesta de egresados—, le consulté al respecto, pero me dijo no haber podido indagar más acerca de esos personajes.

Ahora bien, posteriormente, en el ya citado artículo de Monge-Nájera y Méndez-Estrada se menciona, aunque apenas de refilón, el “misterio sobre el rumorado enfrentamiento” entre Anastasio Alfaro y Pittier, y también se alude a “las fricciones frecuentes [de Pittier] con sus colegas y las autoridades locales”, pero sin especificar la naturaleza de esas desavenencias ni quiénes eran esos funcionarios estatales; ambas ideas se reiteran de manera literal en el libro Costa Rica- Historia natural (2003), de los mismos autores. Por su parte, Eakin afirma que “desafortunadamente, Pittier se convirtió en adversario de la principal figura científica de Costa Rica, Anastasio Alfaro, por motivos que permanecen desconocidos”, pero sin aportar sustento documental alguno.

En realidad, estas suposiciones o afirmaciones son de cuidado, pues han dado origen a verdades a medias, que adquieren visos de veracidad conforme se propagan y repiten una y otra vez. Así lo he escuchado varias veces, incluso de personas bien informadas, quienes dan como un hecho que —si no el principal—, don Anastasio fue uno de los mentados caciquillos.

Al respecto, debo manifestar que nunca he creído en esta pseudo-verdad. En primer lugar, porque, aunque es muy posible y hasta lógico que él tuviera desacuerdos con Pittier en diversos momentos y circunstancias —pues el conflicto es parte del mundo natural, así como de la naturaleza humana—, me parece que don Anastasio era un genuino caballero y un hombre sumamente honorable, incapaz de recurrir a armas innobles o de atacar a alguien por la espalda.

No obstante, hace poco Gregorio me alertó de un juicio descarnado de parte de Pittier, en una carta dirigida en 1948 a su amigo Paul Adams, al señalar que “Alfaro es difícilmente un recolector, botánicamente hablando, puesto que se limitó al envío de algunos helechos y otras plantas a Mr. John Donnell Smith. Él es ante todo un abogado local y su trabajo en Historia Natural es de tipo amateur”. Este juicio tiene mucho de cierto, pues en realidad don Anastasio fue más un administrador y un divulgador científico que un biólogo de campo, pero Pittier se excede al calificarlo simplemente como un naturalista aficionado y abogado —título obtenido en 1915—, cuando él ya tenía un fructífero recorrido de 28 años en el campo de la historia natural.

Aparte de éste, nunca he leído un solo juicio negativo acerca de él, con excepción de las acciones del matemático portorriqueño Enrique de Mira Villavicencio y del educador español Juan Fernández Ferraz —narradas en mi libro Trópico agreste—, quienes le tenían celos y buscaron perjudicarlo. Como era de esperar, don Anastasio supo replicar con total solvencia y rectitud ante esas infundadas acusaciones.

Además, su integridad como ser humano se capta en sus escritos, en los cuales tengo más de cinco años de estar trabajando, para el libro Anastasio Alfaro: el maravilloso mundo de la historia natural costarricense. Ensayos científicos, que el recordado amigo Elías Zeledón Cartín no pudo publicar en vida; en realidad, no son artículos realmente científicos, sino divulgativos, de popularización de la ciencia. Ellos transpiran humildad, alegría de vivir, donaire, amor por la naturaleza y por el prójimo, así como bonhomía y nobleza en sus juicios acerca de las personas. ¡Era un espíritu demasiado magnánimo, como para caer en bajezas!

Para que no subsistan dudas, un hecho ineludible de mencionar es que desde fines de 1897 don Anastasio se había alejado de su puesto en el Museo Nacional, pues hubo un conato de guerra con Nicaragua y, como buen patriota, así como gracias a la formación militar que tenía, marchó hacia la frontera norte, donde permaneció varios meses. Fue reemplazado por el recién citado Fernández Ferraz —cuyos hermanos Valeriano y Víctor fueron destacados educadores—, quien se mantuvo en ese puesto por casi siete años, durante las administraciones de Rafael Iglesias Castro y Ascensión Esquivel Ibarra. Al retornar de la fallida guerra, Iglesias reubicó a don Anastasio como oficial mayor de la Secretaría de Estado, cartera a cargo del abogado José Astúa Aguilar. Al año siguiente, el 16 junio de 1898, fue nombrado director de los Archivos Nacionales, puesto que ocupó hasta octubre de 1903.

En síntesis, desde unos siete años antes de la partida de Pittier, don Anastasio actuó como funcionario de dos entes estatales que no tenían injerencia alguna en el ámbito en el que laboraba éste, por lo que no cabe inculparlo de haber incomodado u hostigado al científico suizo, al punto de forzarlo a alejarse de Costa Rica.

Una reveladora carta

Ahora bien, en las postrimerías del siglo XIX se vivió una coyuntura muy desfavorable para el país, como lo indica el recordado botánico Jorge León Arguedas en su artículo La exploración botánica de Costa Rica en el siglo XIX, correspondiente a un capítulo del ya citado libro Ciencia y técnica en la Costa Rica del siglo XIX (2002). Según él, para entonces la economía del país fue muy afectada por una fuerte reducción de los precios del café en los mercados internacionales, lo cual coincidió con la ya mencionada amenaza de guerra con Nicaragua. Ello tuvo un serio impacto en varios aspectos de la vida del país, incluida la clausura del Instituto Físico-Geográfico a inicios de 1899, el cual ya de por sí se había debilitado mucho, como consecuencia de esta crisis.

Es en este contexto que se debe entender una carta remitida por Pittier en setiembre de 1899 a su compatriota, el reputado botánico Casimir de Candolle, la cual reza así:

“Tal y como Ud. ha sido informado muy exactamente, mi puesto y, primitivamente el Instituto Geográfico igualmente, fueron suprimidos por paro ministerial del pasado 7 de enero [de 1899], y me encontré cesante después de doce años de servicios ininterrumpidos. El pretexto de esta supresión fue la necesidad del Estado de hacer economías, pero no era más que un pretexto y el verdadero motivo fue el odio falto de inteligencia de un Ministro de Estado, [Pedro] Pérez Zeledón, notable exclusivamente por su odiosa antipatía por los extranjeros. Aprovechó la ausencia del Presidente para hacer su golpe, y cuando el último volvió, habían pasado cinco meses, fui llamado a un puesto materialmente mucho más ventajoso que el que yo ocupaba antes, y mis obligaciones de familia, muy pesadas (tengo tres hijos en internados en Europa, mi mujer y una bebé -Margarita- en San José), que no me permitían retomar mi antiguo puesto en las mismas condiciones. No nos pudimos entender, y no nos entenderemos nunca probablemente; sin embargo, por instancia mía, el Presidente reabrió el Instituto y colocó personal de mi escogencia para conservar las colecciones y los archivos y continuar, con mi ayuda, los trabajos en vía de ejecución, hasta que se tomaran otras disposiciones”.

Según León (2002), las colecciones del Instituto fueron trasladadas al Museo Nacional, por entonces dirigido por Fernández Ferraz. Asimismo, se le reorientó hacia el campo agropecuario, algo esencialmente alejado de los intereses de Pittier.

La carta aquí transcrita fue recopilada por Häsler y Baumann en la biblioteca del Jardín Botánico de Ginebra, e incluida en su libro, el cual contiene mucha información original, hasta entonces inédita. Escrita por Pittier en francés, fue traducida por Gregorio, y compilada para la segunda edición de su libro sobre Tonduz, en 2019. Esto explica que haya permanecido bastante desconocida hasta hoy.

Cuando la leí por primera vez, me sorprendió muchísimo, y realmente no lo podía creer, pues Pedro Pérez Zeledón —sobre quien se han publicado numerosos artículos y dos libros biográficos— fue un connotado jurista y un destacado funcionario público, que sirvió al país en varios ministerios, al igual que como diputado y embajador. Además, de manera póstuma, desde 1931 se le dedicó un floreciente cantón ubicado al suroeste del país, cuya cabecera es San Isidro de El General.

Sorprende, asimismo, el aserto de “su odiosa antipatía por los extranjeros”, algo inimaginable, por cuanto Pérez participó en numerosas misiones de carácter diplomático a lo largo de su vida, incluida la mencionada al principio del presente artículo, en busca de colaboración técnica de parte de Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Inglaterra y EE. UU. Y, por si no bastara con esto, desde mayo de 1898 hasta julio de 1899 ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, en el gobierno de Iglesias. Llama la atención, además, que cuando se decretó el cierre del Instituto Físico-Geográfico, Pérez desempeñaba el citado puesto, el cual a primera vista no tenía una relación cercana con el campo científico. Pero, en fin…, eso fue lo que escribió Pittier acerca de él.

Palabras finales

Sería deseable que algún día se pudiera esclarecer la verdad completa de lo ocurrido con Pittier en los últimos años de su dilatada y fructífera presencia en Costa Rica, para lo cual habría que analizar no solo la correspondencia depositada en el Museo Nacional, sino que también aquella resguardada en museos, jardines botánicos y centros de investigación con los que mantuvo colaboración en el extranjero. No obstante, lo que sí es claro es que —a falta de evidencias tangibles y fehacientes— no se le puede imputar a don Anastasio Alfaro lo que hasta hoy, injusta e infundadamente, se ha dicho sobre él.

Sin duda, la partida de Pittier fue muy lamentable para nuestro país. Perdimos y malogramos la oportunidad de tenerlo con nosotros hasta los 92 años —que fue cuanto vivió—, tras mantenerse activo hasta casi el final de su vida. En efecto, a los 16 fructíferos años que vivió en Costa Rica sumó 14 años laborando para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tras lo cual —ya con 60 años a sus espaldas— fue contratado por el gobierno de Venezuela. Ahí dejaría una indeleble impronta en los campos de la botánica, la geografía y la conservación de los recursos naturales.

Al respecto, y al fin de cuentas, nos quedan el consuelo, la satisfacción y la alegría de que le correspondió a un hermano país latinoamericano beneficiarse del fecundo acervo de sabiduría proveniente del brillo intelectual y las visionarias acciones prácticas de un científico de tan colosales proporciones, como sin duda lo fue Henri Pittier.