Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

-

La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

-

La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

-

El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

-

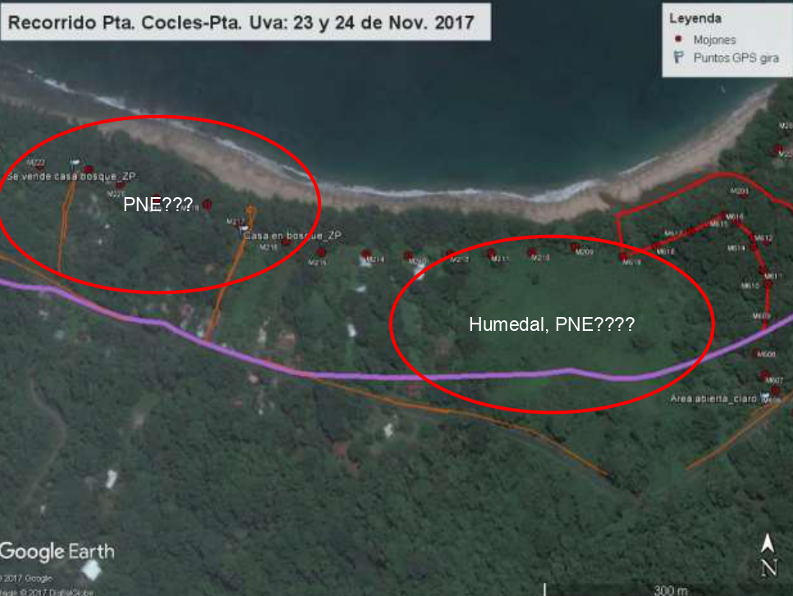

El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

-

El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

-

La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

-

La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

-

La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

-

El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.